Софья Хазанова - Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство

- Название:Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-150-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Софья Хазанова - Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство краткое содержание

Летописец содержит подробные и уникальные сведения о строительстве городов, военных походах, событиях опричнины и Смуты. Первое монографическое исследование памятника включает его всесторонний анализ. Убедительно показано возникновение его основной части в приказной среде в 1611–1613 гг. под пером московского дьяка Нечая Перфильева. Автору удалось выявить источники памятника: летописи, разрядные записи, окружные грамоты царя Василия Шуйского, записи устных рассказов и наблюдений составителя. Летописец интересен как памятник историографии и как записки современника событий, а также особой манерой изложения.

Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Завершая рассмотрение источников памятника по ранней русской истории, можно сделать заключение, что Пискаревский летописец обнаруживает сходство с Воскресенской и Никоновской летописями, отчасти с Типографской. Но в то же время их сходство не является тождественным. Это дает возможность предположить, что три летописи редактировались в Пискаревском летописце. Таким образом, Пискаревский летописец, как и большинство летописей XVII в., является вторичным источником по отношению к раннему периоду русской истории, он восходит к поздним официальным летописным сводам XVI в. – Никоновской и Воскресенской летописям. Обращение к неофициальным летописям (летописцу 1554 г., летописи, общей Пискаревскому летописцу и Сокращенному временнику) в Пискаревском летописце очень незначительно и носит эпизодический характер. Дополнительные подробности, сообщаемые этими летописями, не содержат ничего принципиально отличного от официальной трактовки событий, они сообщают только неизвестные по другим источникам сведения о строительстве, поставлениях и смертях различных церковных деятелей, смертях удельных князей. Единственное политическое дополнение из неофициальных источников об Адашеве и Сильвестре может быть нелетописного происхождения, но его трудно идентифицировать, т.к. Пискаревский летописец является единственной летописью, содержащей эту статью, и не обнаруживает сходства с «Историей» Курбского, где также читается подобная легенда.

2) Источники Пискаревского летописца по истории опричнины 1565–1582

Статьи об Адашеве и Сильвестре связывают две части Пискаревского летописца – по ранней русской истории и об опричнине – в одно целое. Пискаревский летописец является одной из немногих летописей, в которой события тех лет нашли подробное отражение. Собственно говоря, из летописей, сохранившихся непосредственно от эпохи опричнины, известны только две: это краткие летописные записи эпохи опричнины и Соловецкий летописец второй половины XVI в., опубликованные М. Н. Тихомировым [181].

Все остальные летописи позднего происхождения, они находятся в сборниках XVII в., и их особенности не позволяют говорить о том, что они современны эпохе опричнины. Подобной летописью является и Пискаревский летописец, содержащий сведения об этом времени. Так как в составе Пискаревского летописца и кратких летописцев читаются известия по истории опричнины, то они будут сравниваться друг с другом, а также с «Историей о великом князе московском» Андрея Курбского, записками иностранцев – Штадена, Шлихтинга, Таубе и Крузе. Такое сравнение поможет определить не только степень достоверности сведений Пискаревского летописца, но и представить его место среди других источников, повествующих об опричнине.

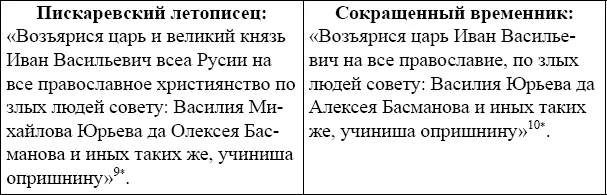

Из всех летописцев XVII в., содержащих сведения об опричнине, Пискаревский летописец наиболее близок к Сокращенному временнику. Тексты обоих летописцев обнаруживают очень большое сходство, в ряде случаев они почти буквально совпадают. О начале опричнины в обоих памятниках написано так:

9* Пискаревский летописец. С. 190.

10* Сокращенный временник. С. 146.

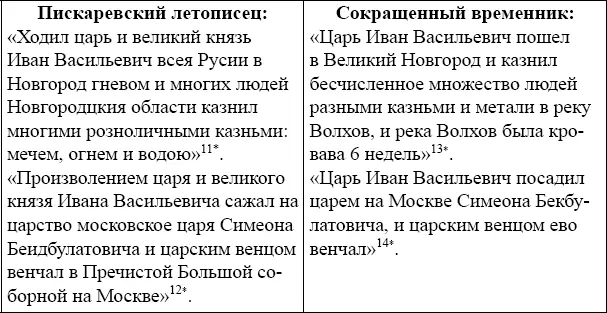

Близки в Пискаревском летописце и Сокращенном временнике и описания похода царя на Новгород, а также воцарения Симеона Бекбулатовича:

11* Пискаревский летописец. С. 91.

12* Сокращенный временник. С. 146.

13* Пискаревский летописец. С. 191.

14* Сокращенный временник. С. 146.

Сведения, содержащиеся в вышеприведенных отрывках, отсутствуют в других источниках XVII в. Здесь названы, как считают исследователи, вполне достоверные имена инициаторов опричнины; в сообщении о походе на Новгород в Сокращенном временнике указана одна точная деталь – река Волхов была шесть недель кровавой. В заметке о воцарении Симеона Бекбулатовича Пискаревский летописец назвал церковь, где происходило венчание на царство, – Большая соборная церковь Пречистой Богородицы. Можно сделать вывод, что оба летописца использовали какой-то несохранившийся летописный текст XVI в. Тексты обоих летописцев очень близки, и это дало возможность исследователям предполагать, что Пискаревский летописец послужил источником для Сокращенного временника, т.к. последний более позднего происхождения. Но одна деталь не позволяет согласиться с этим выводом. В ряде случаев, таких как в сообщении о походе Ивана Грозного против Новгорода, Сокращенный временник дает более точное чтение. Так как Сокращенный временник является по времени более поздним источником, чем Пискаревский летописец, то, вероятно, оба имели общий источник. Возможно, в двух сводах нашли отражение разные редакции одного и того же летописца XVI в.

Общий текст Пискаревского летописца и Сокращенного временника оканчивается сообщением о мятеже бояр 1584 г. Летопись, к которой они оба обращались, должна быть составлена не раньше этого года. Следовательно, общий источник двух летописцев возник не в эпоху опричнины, а чуть позже. Но в Пискаревском летописце читаются статьи, отсутствующие в Сокращенном временнике: о казнях 1570 и 1574 гг., о казни князя Владимира Андреевича Старицкого в Яме на Богоне. Причем Р. Г. Скрынников отметил, что Пискаревский летописец является единственным источником, в котором точно названо (помимо синодика) место казни князя Владимира Андреевича Старицкого [182]. Об этом же писал А. А. Зимин [183]. Само это событие упомянуто только в двух летописях XVI в. – кратких летописных записях эпохи опричнины и Соловецком летописце второй половины XVI в. Краткие летописные записи эпохи опричнины приводят свидетельство о казни князя Владимира Старицкого и его семьи, но не сообщают о том, где это произошло: «Князя Владимира Андреевича с материю и со кнегинею его и з дочерью нужной смерти предаша» [184]. Соловецкий летописец, в отличие от этого источника, называет и место казни: «Князя Владимира Ондреевича Старицкого не стало на Богоне со кнегинею и с детьми большими» [185]. Таким образом, Пискаревский летописец содержит достоверные сведения о казни князя Владимира Андреевича Старицкого и его семьи, что подтверждается и более ранними летописями. Возможно, заметка о казни князя Владимира Андреевича Старицкого и его семьи попала в Пискаревский летописец не из Соловецкого летописца (т.к. между ними, кроме этой заметки, больше нет сходства), а из летописи XVI в., общей и Сокращенному временнику. Последний мог по каким-то причинам пропустить статью о князе Владимире.

В остальных кратких летописцах XVII в., сообщающих об опричнине, не прослеживается такого сходства с Пискаревским летописцем, как у Сокращенного временника. Их можно условно разделить на две группы. Одна из них объясняет введение опричнины влиянием «злых» советников (такую версию причин опричнины приводит и Пискаревский летописец), другая – изменением характера царя после смерти царицы Анастасии Романовны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: