Николай Телешев - Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела

- Название:Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография товарищества И. Д. Сытина

- Год:1900

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Телешев - Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела краткое содержание

В ряду русских замечательных людей Александр Васильевич Суворов очень резко выделяется во всех отношениях. Особенно ярко и внушительно проявилось это в возвышении Суворова, заурядного русского дворянина, до княжеского достоинства и степени фельдмаршала и генералиссимуса с присвоением ему притом звания «принца» и «царских почестей». Такое возвышение произошло наперекор очень сложным неблагоприятным обстоятельствам, преследовавшим Суворова всю жизнь. Суворов — изумительно цельный тип «военного человека» вообще, и буквально единственный в мировой истории войн пример солдата-фельдмаршала-генералиссимуса. Путем самообразования он не только достиг самого видного и почетного положения в военном отношении, но и занял даже совершенно уединенное место во всей истории военного дела.

Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и дела - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Матушка Екатерина тридцать лет терпела мои причуды, и я шалил под Рымником и под Варшавою, а для новых правил я уже стар стал, — говорил Суворов в тех случаях, когда ему указывали на неуместность его шуток.

Враги его, между тем, делали свое дело и, наконец, достигли своего: сначала Суворову было повелено сдать командование Екатеринославским корпусом Беклешеву, а затем он совершенно был удален со службы. Удар был слишком жесток, и нужно было иметь суворовскую силу воли, чтобы перенести его стойко. Необыкновенно трогательно было прощание фельдмаршала с своими чудо-богатырями. На Тульчинской площади был выстроен его любимый Фанагорийский полк. В блестящем фельдмаршальском мундире, увешанный орденами и знаками отличия, явился Суворов перед полком. „Прощайте, ребята, товарищи, чудо-богатыри!“ — сказал он солдатам. Сняв затем все ордена и положив их на барабан, он продолжал: „Оставляю здесь все, что я заслужил с вами. Молитесь Богу! Не пропадает молитва за Богом, а служба за царем! Мы еще увидимся; мы еще будем драться вместе! Суворов явится среди вас!“ Солдаты плакали, слушая своего предводителя. Герой подозвал к себе одного из них, обнял его, зарыдал и побежал на свою квартиру. Через час в простой тележке Суворов ехал в Москву...

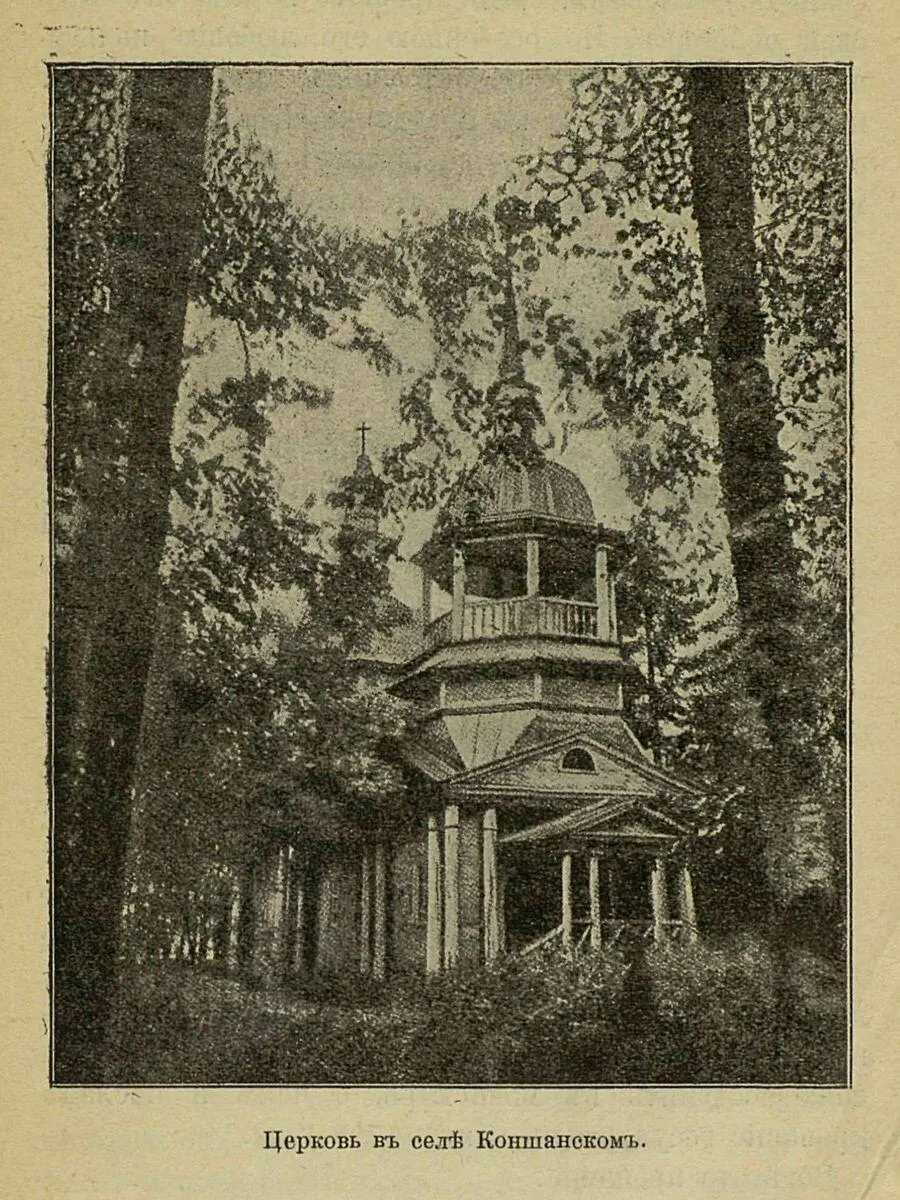

Но недолго пришлось ему прожить и в Москве. Скоро ему был объявлен приказ удалиться в свое Коншанское имение, где он провел детские годы.

Вздрогнул старик, когда полицейский чиновник объявил ему об этом, но скоро оправился и спросил:

— Сколько времени дается мне на сборы?

— Четыре часа, — отвечал тот.

— Слишком много! Не только в деревню, но бить турок, поляков сбирался я в час!

Он взял под мышку небольшой ящик с бумагами, накинул на себя старый свой плащ, наскоро простился с домашними и сказал чиновнику: „Я готов!“ Вышли на крыльцо. Суворов смотрит — стоит дорожная карета. «Для чего мне карета? И во дворец царский я езжал в почтовой тележке!» — сказал он и воротился в комнаты. Пришлось переменить карету на тележку.

В Коншанском герой Измаила и Варшавы принужден был поселиться в полуразвалившемся господском доме и жить одиноким, всеми забытым. Господский дом оказался настолько ветхим и плохим, что с наступлением зимы фельдмаршалу пришлось перебраться в простую крестьянскую избу, на краю села.

Все эти невзгоды Александр Васильевич переносил с замечательной твердостью: ни жалоб, ни ропота на судьбу от него никто не слыхал. Он был, как всегда, весел, спокоен, и, казалось, с ним не произошло ничего особенного. Не изменил он и своих привычек. Вставал до света, обливался холодной водой, пил чай, а на рассвете отправлялся в церковь, где стоял утреню и обедню, исполняя обязанности причетника. По праздникам после службы заходил он к священнику на завтрак. Обедал, как и всегда, очень рано; после обеда ложился отдыхать, потом снова обливался водой и шел к вечерне.

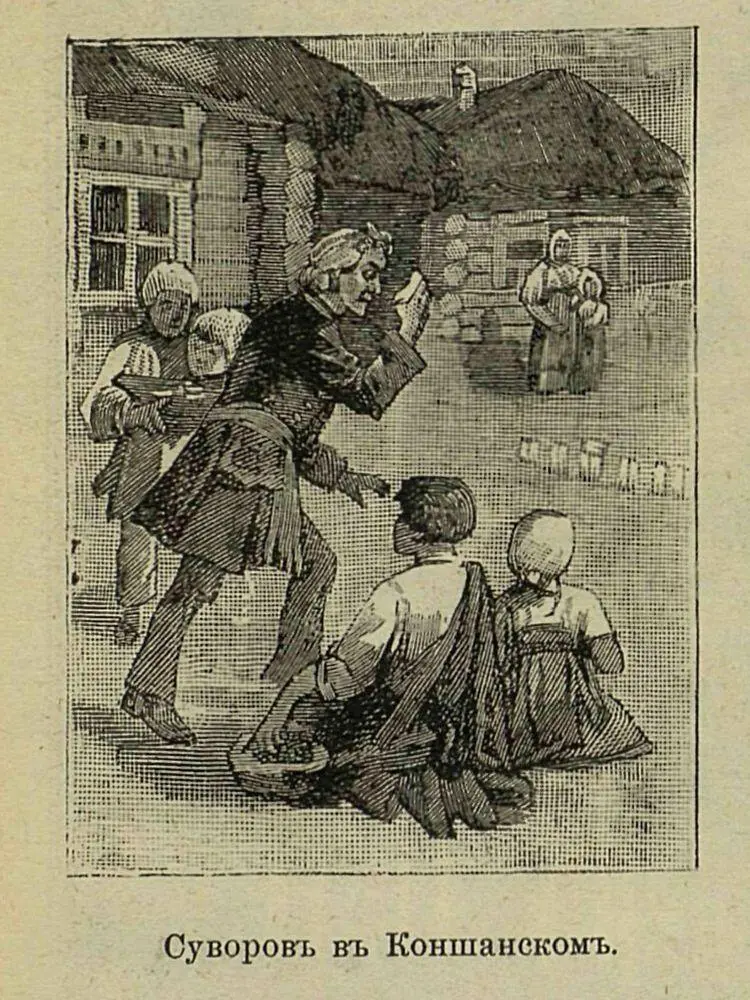

С крестьянами Суворов жил, как говорится, душа в душу, помогая каждому, чем мог. Одних он мирил, другим давал полезные советы, у третьих крестил ребят, у четвертых пировал на свадьбе, — словом, среди простого народа он был свой человек. Но особенною его любовью пользовались дети: в будни он учил их грамоте и церковному пению, а в праздники играл с ними в бабки, бегал взапуски, прыгал как маленький мальчик. И только вечером отправлялся он к себе, где иногда до утра проводил время за книгами и планами.

Но отсутствие любимого дела мало-помалу давало себя чувствовать; герой начинал скучать и, чем дальше, тем больше. Скоро скука стала переходить в острую душевную боль; вместе с тем и физическое здоровье его заметно пошатнулось, он сделался раздражителен и придирчив. Желая найти исход своим душевным мукам, Суворов намеревался даже поступить в монастырь, о чем и послал прошение государю в конце 1798 года.

Вот это прошение:

„Всепресветлейший, Державнейший, Великий Монарх! В. И. В., всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову Новгородскую пустынь, где намерен я окончить мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердый государь! Повергаю себя к священнейшим стопам В. И. В.

Всеподданнейший богомолец, Божий раб, Граф Суворов-Рымникский“.

Ответа, однако, на это прошение не последовало. Зато скоро обстоятельства так изменились, что Суворову снова возвратили его прежнее положение при армии.

ГЕРОЯ ВСПОМНИЛИ.

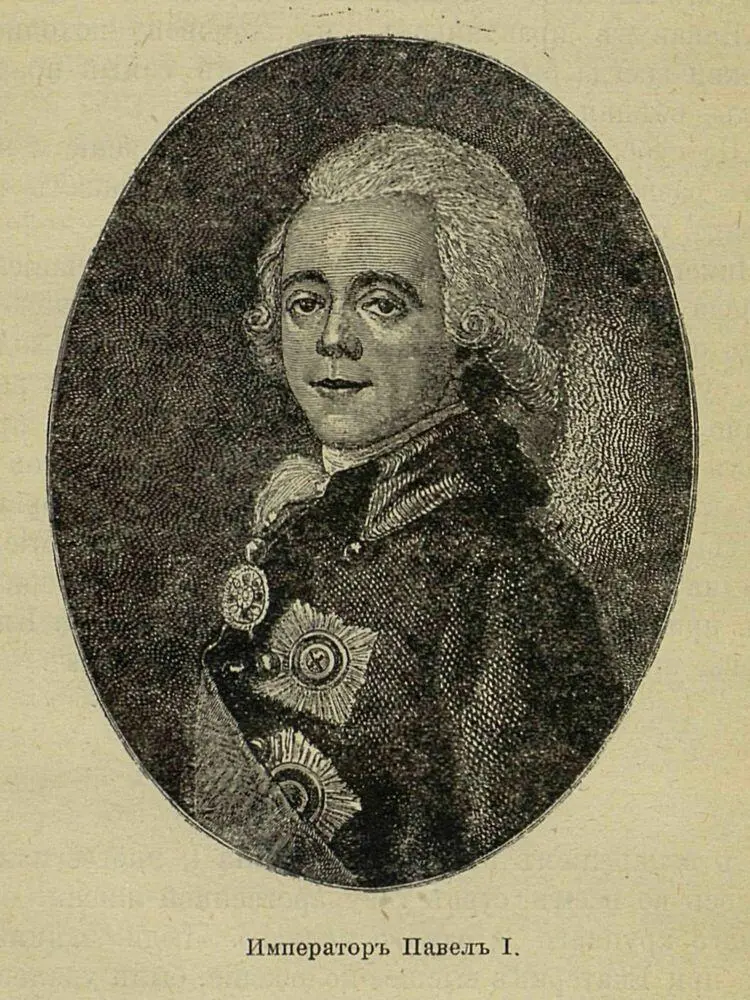

Как мы уже говорили, по смерти Екатерины II, император Павел отменил приготовления к войне с французами. Но военные успехи французов заставили встревожиться всю Европу. Против Франции составился теперь союз из европейских государств. Россия не могла оставаться в стороне и принуждена была примкнуть к союзникам.

Союз составился из Англии, России, Австрии и Неаполя. При этом Англия, вступая в союз, поставила условием, чтобы предводителем союзных войск был назначен Суворов; Австрия также присоединилась к этому требованию. Тогда-то и призвали Суворова снова к его чудо-богатырям.

Не поддается описанию радость великого старца, которую он испытывал, когда в начале 1799 года флигель-адъютант привез к нему в Коншанское собственноручное письмо государя. Герой плакал от восторга, целовал письмо; затем побежал в церковь и велел служить молебен. После молебна начались сборы в дорогу. Как и всегда, сборы были непродолжительны; приказания были короткие и отдавались быстро. «Час собираться, другой отправляться, — распоряжался Суворов. — Еду с четырьмя товарищами. Приготовить 18 лошадей. Денег взять на дорогу 250 рублей. Егорке бежать к старосте Фомке и сказать, чтобы такую сумму поверил. Еду не на шутку, да ведь я же служил здесь дьячком и пел басом, а теперь еду петь Марсом».

В половине ферваля 1799 года Суворов был уже в Петербурге. При приеме государь был с ним милостив и возложил на него крест св. Иоанна Иерусалимского. Старец-герой был растроган до слез.

Приезд Суворова вызвал небывалое оживление во всем петербургском обществе. На улицах толпы народа ожидали проезда фельдмаршала. В армии назначение Суворова произвело магическое действие, особенно в тех полках, которые должны были выступать за границу.

Сам герой чувствовал себя обновленным, помолодевшим. Шуткам и остротам его не было конца.

Милостивое отношение к нему государя сделало то, что даже недавние враги Суворова искали теперь случая оказать ему свое внимание и были с ним почтительны и любезны. Царедворцы с раннего утра теснились в его приемной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: