Виктор Шапинов - Империализм от Ленина до Путина

- Название:Империализм от Ленина до Путина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0431-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Шапинов - Империализм от Ленина до Путина краткое содержание

Буржуазия подходит к историческим образам не менее утилитарно, чем ко всему остальному. Так имя Сталина она приспосабливает под текущие политические нужды. Когда ей нужно было ускорить процесс приватизации и укрепления связей с мировым капиталом – российская буржуазия пугала обывателя сталинскими репрессиями, «сталинизмом», единственным спасением от которых якобы и являлась тотальная либерализация всего и вся. Так «Сталин» помогал либерализации.

Когда государственная собственность в основном поделена и встает задача стабилизации системы, тогда нужно сильное государство, способное защитить собственность. Тут Сталин представляется патриотом-государственником и отчасти даже «хорошим парнем». Все политики, начиная с Путина, поднимают за него рюмочку. Газеты и журналы печатают статьи на сталинский юбилей.

О подобных парадоксах в развитии империализма в XX–XXI вв. можно прочитать в книге В. Шапинова, представленной вниманию читателей.

Империализм от Ленина до Путина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Государственные расходы сокращались следующим образом. В США (здесь мы берем данные о федеральных расходах, которые несколько меньше государственных, но отражают общую тенденцию) расходы возрастали с 1948 по 1982 год, увеличившись с 11 % до 23 % ВВП. Неолибералы начали снижать госрасходы: в 1991–2000 годах они снижались из года в год. В 2000 году отношение госрасходов к ВВП составило лишь 18,2 %, вернувшись на уровень середины 1960-х годов. В Европе наблюдается та же тенденция: отношение общих госрасходов к ВВП стран ЕС снизилось с 51,2 % в 1996 году до 47 % в 2000-м.

Неолиберальная контрреволюция не ограничилась экономической сферой. Политический вектор стран метрополии также поворачивается вправо: откат революционной волны 1968–1975 годов дал почву реакции. Рейган и Тэтчер становятся на позиции жесткого антикоммунизма, а СССР превращается из «стратегического партнера» в «империю зла». Под угрозой революции капитал принял политику «международной разрядки», Никсон ручкался с Брежневым и обещал сокращать вооружения. Теперь, когда позиции капитала были восстановлены, с коммунистами не церемонятся. Для советской бюрократии, которая потеряла к тому времени последние остатки марксистского мышления, такой поворот оказался сюрпризом. Бывшие западные «друзья» Брежнева теперь раскручивали изо всех сил колесо «холодной войны».

К тому же СССР в результате своего поведения в ходе кризиса оказался еще и в экономической зависимости от стран капиталистической метрополии, которые ко времени Горбачева начинают открыто диктовать условия советской бюрократии.

Новый длинный цикл

«Длинный» цикл, начавшийся после кризиса 1973–1974 годов, соответствует Б-фазе согласно теории Кондратьева. И это подтверждается фактическими данными. Рост производства, связанный с распространением конвейерного производства и частичной автоматизации, закончился.

Прирост производительности труда ведущих стран «центра» начинает падать с 4 % в 1960–1967 и 3,7 % в 1973–1979-м он сокращается до 1,6 % в 1979–1984 годах. Параллельно падает и норма прибыли корпоративного капитала. С 1974 по 1983 год в семи ведущих капиталистических странах она упала до двух третей от уровня 1960–1968 годов. В промышленности падение было еще более резким – до половины уровня 60-х.

Поскольку новых технологий, развитие которых могло бы увеличить норму прибыли в странах «центра», еще нет (микропроцессор, персональные компьютеры, Интернет, мобильная связь – все это только начинает появляться или появится позже), то промышленное производство перетекает в страны «периферии».

«Третий мир» все больше разделяется на так называемые «новые индустриальные страны» и страны, которые в силу каких-то причин стали бесперспективными для мирового капитала. Среди самих новых индустриальных стран развитие также неравномерно – все больше среди них выделяются так называемые четыре «восточных тигра» – Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур. С ними какое-то время конкурируют Мексика, Бразилия и отчасти Аргентина, но к концу 80-х – началу 90-х они явно проигрывают соревнование, капитал оттуда утекает, а промышленность стагнирует.

Рост транснациональных корпораций

Транснациональные корпорации (к ним по формальным показателям относят фирмы, имеющие годовой оборот, превышающий $100 миллионов, и филиалы не менее чем в 6 странах) возникли в сфере международной торговли. До Второй мировой войны и они представляли скорее исключение, чем правило. Лишь во второй половине ХХ века начинается их рост, соответствующий возросшей интернационализации капитализма.

В 1939 году таких корпораций было всего 30. В 1970-м – уже 7 тысяч, в 1976-м – 11 тысяч с 86 тысячами филиалов. В 2004 году количество ТНК возросло до 64 тысяч с 830 тысячами филиалов.

ТНК, вслед за торговлей и финансами, интернационализируют производство. Они протягивают производственные цепочки от стран «центра», где остается в основном менеджмент, научно-технические центры, самые передовые производства, в страны «периферии», куда вывозятся грязные, низкотехнологичные части производственного процесса. Дорогой рабочей силе стран «центра» ТНК предпочли более дешевую рабочую силу «периферии», как только там с развитием национального капитализма появился достаточно грамотный, чтобы применять современное оборудование, персонал.

Это отразилось на структуре международной торговли: резко выросла доля экспорта промышленной продукции из стран «третьего мира» в страны метрополии, в то время как доля сырья и топлива упала.

Доля сырья, топлива и продукции промышленности в товарном экспорте стран «третьего мира» в развитые страны [94]

Также вырос и абсолютный «вес» «третьего мира» в международной системе производства. Доля «периферии» в промышленном экспорте выросла за 1970–1991 годы с 7,6 % общего мирового экспорта до 19,5 %, а в экспорте машин – с 2,1 % до 13,9.

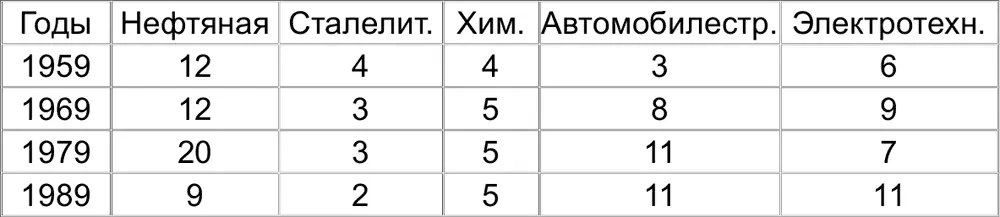

Передвижку ТНК в область промышленности показывают и данные об отраслевой принадлежности крупнейших корпораций.

Отраслевая принадлежность 50 крупнейших ТНК мира [95]

Среди крупнейших 50 мировых монополий все больше тех, чей производственный процесс меньше связан с передвижением сырья через границу, и все больше тех, чье производство теоретически могло бы существовать в национальных рамках.

Только превращение ТНК из торгово-финансовых в производственные сделало их господство тотальным и привело мировую экономику к тому состоянию, которое было названо глобализацией.

Экономическая мощь ТНК сегодня такова, что они контролируют производство, обмен и распределение в мировом масштабе.

– ТНК контролируют примерно две трети мировой торговли;

– на них приходится около половины мирового промышленного производства;

– на предприятиях ТНК работает примерно 10 % всех занятых в несельскохозяйственном производстве (из них почти 60 % работают в материнских компаниях, 40 % – в дочерних подразделениях);

– ТНК контролируют около 80 % всех существующих в мире патентов, лицензий и ноу-хау.

Из 200 крупнейших транснациональных корпораций более 90 % приходится на семь стран: США, Японию, Германию, Францию, Британию, Нидерланды и Швейцарию. Каждая из этих крупнейших компаний тесно связана с государством, военной и бюрократической машиной страны, в которой она располагается. Эту связь весьма цинично прослеживают сами апологеты неолиберализма: « Скрытая рука рынка никогда не действует без скрытого кулака – «Макдональдс» никогда не может процветать без Мак-Доннелл-Дугласа, создателя самолета F-15. И скрытый кулак, поддерживающий мировую безопасность технологий Силиконовой долины, называется армией, военно-воздушными силами, военно-морским флотом и корпусом морской пехоты США » [96].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: