Виктор Шапинов - Империализм от Ленина до Путина

- Название:Империализм от Ленина до Путина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0431-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Шапинов - Империализм от Ленина до Путина краткое содержание

Буржуазия подходит к историческим образам не менее утилитарно, чем ко всему остальному. Так имя Сталина она приспосабливает под текущие политические нужды. Когда ей нужно было ускорить процесс приватизации и укрепления связей с мировым капиталом – российская буржуазия пугала обывателя сталинскими репрессиями, «сталинизмом», единственным спасением от которых якобы и являлась тотальная либерализация всего и вся. Так «Сталин» помогал либерализации.

Когда государственная собственность в основном поделена и встает задача стабилизации системы, тогда нужно сильное государство, способное защитить собственность. Тут Сталин представляется патриотом-государственником и отчасти даже «хорошим парнем». Все политики, начиная с Путина, поднимают за него рюмочку. Газеты и журналы печатают статьи на сталинский юбилей.

О подобных парадоксах в развитии империализма в XX–XXI вв. можно прочитать в книге В. Шапинова, представленной вниманию читателей.

Империализм от Ленина до Путина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Голова» ТНК, располагающаяся в империалистическом центре, все больше превращается в паразитическую структуру по обслуживанию движения капитала, туда стекаются прибыли, получаемые от эксплуатации рабочей силы на капиталистической периферии. Компании, непосредственно производящие тот или иной вид продукции могут не принадлежать ТНК, а находится в ее подчинении. Таким образом, транснациональный капитал вовсе не теряет национальной привязки, основные его владельцы сконцентрированы в странах «центра», там же располагается менеждмент и производится большинство технологических разработок. Даже ТНК, которые развились на почве стран «третьего мира», все равно тяготеют к центрам накопления. Примером может служить компания Mittal Steel, стальная империя индийца Лакшми Миттала, купившая в 2005 году крупнейший металлургический комбинат Украины – «Криворожсталь». Превратившись в транснациональную, компания меняет индийскую прописку на британскую, а сам господин Миттал становится подданным английской короны. В дальнейшем компания неоднократно использует политический ресурс британского правительства для решения своих коммерческих вопросов с правительствами Восточной Европы, Средней Азии и т. д.

Таким образом, перенося производство в страны «третьего мира», ТНК не спешат переезжать туда сами, тем более не спешат их владельцы. ТНК могут существовать и выкачивать прибыли из экономик мира, только опираясь на силу основных центров концентрации капитала, которые остаются центрами политической и военной мощи, диктующими всему миру «правила игры» в политике, также как ТНК диктуют их в экономике.

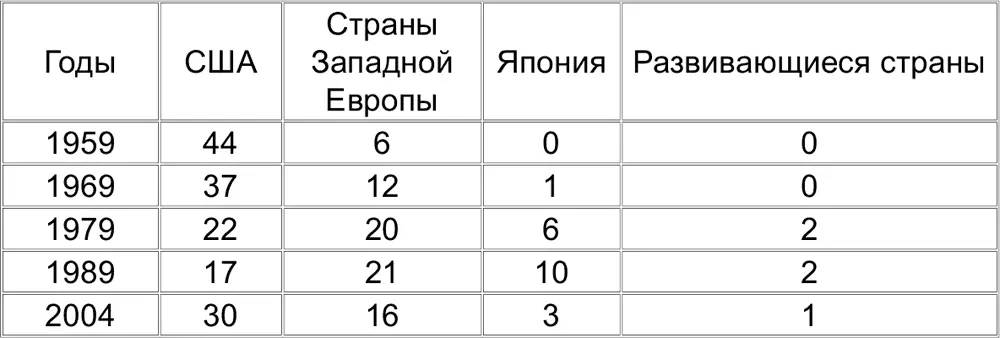

Не удивительным поэтому будет тот факт, что большинство крупнейших ТНК имеют пунктом приписки США, на втором месте следуют страны Западной Европы (Британия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды), затем Япония, а теперь и Россия. Из стран зависимого капитализма в 50–100 крупнейших ТНК периодически попадают также корпорации Южной Кореи, однако после восточноазиатксого кризиса 1997 года это случается все реже.

Национальная принадлежность 50 крупнейших ТНК планеты [97]

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация

Служебными инструментами транснационального имперского капитала являются международные финансовые структуры. Международный валютный фонд, как декларирует его руководство, призван помогать странам, которые испытывают временные трудности с платежным балансом. Но помощь МВФ предоставляется только при условии, если правительство нуждающейся страны согласится провести у себя «структурную перестройку» в соответствии с рецептами МВФ. Суть таких рецептов сводится обычно к приведению экономики страны в состояние, наиболее удобное для эксплуатации со стороны ТНК.

Вступление в ВТО дает право включиться во всемирную «зону свободной торговли», однако для этого нужно отказаться от поддержки отечественной промышленности и сельского хозяйства, которые, как правило, без нее не выдержат конкуренции со стороны ТНК и разорятся, оставив тысячи людей без работы. Вступление в ВТО в странах «третьего мира» обычно выгодно лишь узкой группе капитала, ориентированного на мировой рынок, и подрывает основы существования буржуазии, работающей на внутренний рынок.

Займы ВБ предоставляются на реализацию крупных проектов в тех отраслях, в развитии которых заинтересованы ТНК.

Форумы ВТО и МВФ стали любимым объектом атак участников международного левого движения, названного в прессе «антиглобалистским», хотя большинство участников предпочитает называть себя не антиглобалистами, а антикапиталистами. Ненависть вызывает, конечно, не международная сфера деятельности этих структур, как можно было бы неверно понять из названия «антиглобалист», а именно капиталистический характер этих инструментов господства транснационального капитала.

Долги

Крестьяне Московской Руси, превращаясь в крепостных, по юридическим нормам того времени должны были взять у помещика ссуду. Расписка в ее получении служила правовым основанием для превращения крестьянина в зависимого, крепостного. Что-то подобное происходит со странами «третьего мира» в эпоху неолиберализма – кредиты, предоставленные этим странам в конце 70-х – начале 80-х, послужили не развитию их национальных экономик, а окончательному превращению в зависимую «периферию» мирового капитализма.

Напомним, что первые кредиты были взяты на условиях, казавшихся очень выгодными – в странах метрополии бушевала инфляция, а процент был низким, потому что экономика «центра» стагнировала и вложить капитал прибыльно было сложно. Но затем, когда экономика империализма была выведена из штопора тэтчеровско-рейгановскими методами, правительства «третьего мира» увидели кроме бесплатного сыра еще и мышеловку.

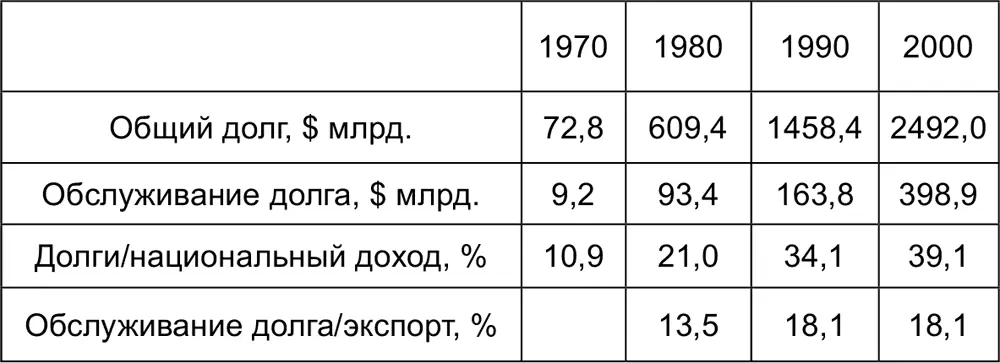

Теперь новые кредиты, уже на совсем невыгодных условиях, были нужны для «обслуживания» прошлого долга. Задолженность росла со скоростью снежного кома, превращая многие ранее «развивающиеся» страны практически в банкротов, работающих почти исключительно на то, чтобы отдавать процент по долгу. С 1970 года задолженность стран «третьего мира» увеличилась почти в 35 раз, достигнув к 2002 году $2,5 триллиона. При этом по обслуживанию долга страны «третьего мира» уже заплатили $4 миллиарда, $2,7 миллиарда из которых за последние 10 лет [98]. Эти выплаты в 55 раз превышают сумму задолженности в 1970 году.

«Помощь» империалистических стран за то же время составила около $1 триллиона, в 4 раза меньше, чем то, что тратилось на обслуживание долга, деньги эти шли на заказы все тем же ТНК стран «центра», таким образом, часто просто перекладывались из одного кармана в другой транснациональным капиталом.

Задолженность стран «третьего мира». 1970–2000 годы [99]

После Первой мировой войны репарации с проигравшей Германии составляли 7 % от ее экспорта, при этом большинство экономистов того времени считали, что это слишком много и не следует в связи с этим надеяться на стабилизацию немецкой экономики в короткие сроки. Если передовая в технологическом и инфраструктурном плане Германия долго не могла справиться с обслуживанием такого долга, то как могут справиться экономики стран «третьего мира» со средним показателем – 18 %? Есть страны, например, Танзания, которые вынуждены тратить на обслуживание долга 60 % экспортных поступлений [100].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: