Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нет сведений о том, на какой почве произошло знакомство Ивана Зарудного с московскими зодчими, можно, однако, с уверенностью сказать, что в Киеве он принадлежал к их кругу, что и повело к его поездкам в Москву по делам строительства. Посланника Мазепы принимали с почетом, заботились о его содержании: в делах Малороссийского приказа сохранилась «Расходная книга денежной и соболиной казны, сукон и других товаров» с записями о выдаче в 1690 и 1691 годах «довольствия, дров, и кормов лошадям, гонцу гетмана Ивану Зарудному и его людишкам». Известно и о других его приездах в Москву, причем возросший размер содержания позволяет заключить о росте значения посланца и важности его поручений при московском дворе.

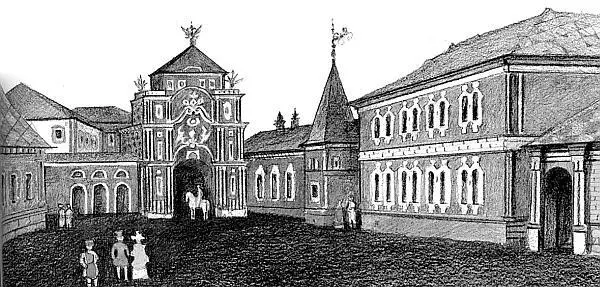

Триумфальная арка на Никольской улице. 1720-е годы

Спустя некоторое время Зарудный окончательно переселился в Москву – его имя встречается в связи с сооружением в столице первых триумфальных ворот в честь победоносных походов Петра, а затем он оказывается в переписке с Меншиковым по поводу строительства знаменитой церкви, о которой упоминает приведенный выше анонимный летописец – Меншиковой башни. Свои письма более позднего времени Иван Зарудный подписывал: «главный над жилищами директор», что дало повод некоторым исследователям считать, что он какой-то период руководил строительством в Москве или, во всяком случае, наблюдал за ним. Так это или нет, окончательно не установлено, однако, судя по этим письмам, указам Петра и другим документам, можно с уверенностью говорить о выполнении Зарудным ряда самостоятельных работ, вопреки мнению, что он был только декоратором. Это подтверждается и сопоставлением дат строительства разных сооружений, в том числе и Меншиковой башни, главного создания архитектора, которого и одного достаточно, чтобы причислить его к самым талантливым и оригинальным архитекторам того времени, даже если он «мастер одного произведения».

Скудость сведений о жизни Зарудного – и на родине, где не сохранилось бесспорных свидетельств о его происхождении, семье, годах учения, и после переселения в Москву – окружает его имя некоей легендой, дающей место различным догадкам и предположениям, как умаляющим, так и преувеличивающим объем и значение его работ. Пока дальнейшие исследования или счастливые архивные находки не обнаружат новых данных о деятельности Ивана Зарудного, рассказ о нем поневоле сводится к Меншиковой башне – одному из самых поэтических и совершенных памятников русской архитектуры.

Церковь Архангела Гавриила, Меншикова башня, после перестройки ее в 1787 году архитектором Г.З. Измайловым

…На ее месте стояла деревянная церковь, первое упоминание о которой восходит к 1551 году. Она называлась тогда церковью Архангела Гавриила в Мясниках. С учреждением в 1589 году на Руси патриаршества церковь, в ту пору уже каменная, была причислена к «патриаршей Гавриловой слободе».

Наступили крутые петровские годы, и извечную нерушимость московского уклада стали расшатывать вводимые нетерпеливым царем новые обычаи. Невиданное дело – в Москве был воздвигнут памятник в честь гражданского подвига: Петр решил увековечить заслуги полковника Л.П. Сухарева, единственного, оставшегося ему верным со своим полком во всем стрелецком войске во время бунта, и повелел соорудить в честь его… добро бы часовню или церковь положенному святому, как велит обычай, а то башню! Да еще царь отвел в ней помещения под школу математических и навигационных наук и морской арсенал, без меры дивившие вековое сухопутное мышление его подданных!

От царя не отстал любимец его Меншиков, затеявший возвести в своей усадьбе у «Поганого пруда» на месте старой церкви Архангела Гавриила новую, которая бы служила украшением городу, была бы, наравне с царской Сухаревой башней, памятником Петрову правлению и его самого прославила в веках. Честолюбивый замысел Меншикова осуществился полностью. Давно не стало памятника верности стрелецкого полковника – его разобрали в наше время, – а Меншикова башня, причисленная к высшей категории национальных памятников архитектуры, стоит и по сие время над прудом, ставшим, правда, с той поры Чистым. И знают это сооружение только под этим названием – Меншикова башня, церковью Архангела Гавриила ее никогда не звали.

Теперь башню отгородили от пруда позднейшие строения, она утеснена со всех сторон так, что и посмотреть на нее как следует стало неоткуда, и все же это удивительное сооружение остается жемчужиной Москвы, архитектурным чудом, заставляющим поражаться искусству и вкусу строителя.

Кстати, о названии пруда. Поганым он стал из-за близости боен, откуда в него стекали отходы. Существует предание, что Петр как-то гневно упомянул о том, что «вор Данилыч», владелец пруда, мог бы его за свой счет вычистить. Умный Меншиков, разумеется, не стал медлить – пруд был мигом вычищен.

Земли на Мясницкой улице Меншиков начал скупать в 1699 году и, постепенно расширив свое владение, создал здесь великолепную усадьбу с дворцом, оранжереями, службами и обширным садом. В 1704 году по его приказу была сломана церковь Архангела Гавриила и приступили к постройке новой, под руководством Ивана Петровича Зарудного. Завершили постройку в невиданно быстрые сроки: освящение церкви состоялось уже в 1707 году.

Смелой и неслыханной была для того времени постройка храма-колокольни, дерзкой мысль – вознести ее надо всем, что было до нее выстроено в Москве: шпиль Меншиковой церкви был выше тридцатисаженной Сухаревой башни и на полторы сажени – самого Ивана Великого! Знай, мол, наших: строил не кто-нибудь, а «полудержавный властелин», взысканный неслыханными милостями, почетом, ставший знатнейшей персоной в государстве, во вчерашнее безродство которого уже невозможно верить…

Москвичи не только должны были отовсюду видеть церковь, зиждителем которой является «Светлейший князь Российский, генералиссимус, Военной коллегии президент, сенатор, Верховного тайного совета член, генерал-губернатор Санкт-Петербургский и Ингерманландский, кавалер орденов Св. Андрея Первозванного и прусского Черного Орла, и прочая и прочая», но она напоминала им о себе курантами: из Англии за изрядные деньги выписаны и установлены в поднебесье знатные часы, отбивающие не только четверти, но производящие в двенадцать часов колокольную музыку, продолжающуюся полчаса.

Но особенно порадел светлейший об уборе храма, о его украшении. Снаружи и изнутри он роскошно декорирован: лепнина, живопись, скульптура… Именно этот поразительный по красоте, изяществу, блеску и богатству, по изумительному чувству меры сплав архитектурных форм с лепниной, росписями и скульптурой позволяет считать автора Меншиковой башни крупнейшим и оригинальным мастером, создателем своего отличного стиля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: