Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, царь, прибирая одной рукой земли и доходы монастыря, другой милостиво оделял средствами, чтобы властям монастырским можно было угоститься в праздник и принять гостей. Впрочем, тот же Петр, снимавший колокола с новгородских звонниц, чтобы перелить их на пушки, распорядился отлить для Новоспасской обители колокол чудовищного веса – в одну тысячу сто пудов! Петра не обвинишь в непоследовательности: скорее всего, деньги на пиво и пожертвованный колокол – позолота какой-нибудь очень горькой пилюли, которую сей самодержец заставил духовенство проглотить! Известно, что монастырские затворы и темницы очень пригодились царю в период стрелецких бунтов: сюда приводили захваченных мятежников, тут шли дознания, отсюда их вели на казнь на Красную площадь.

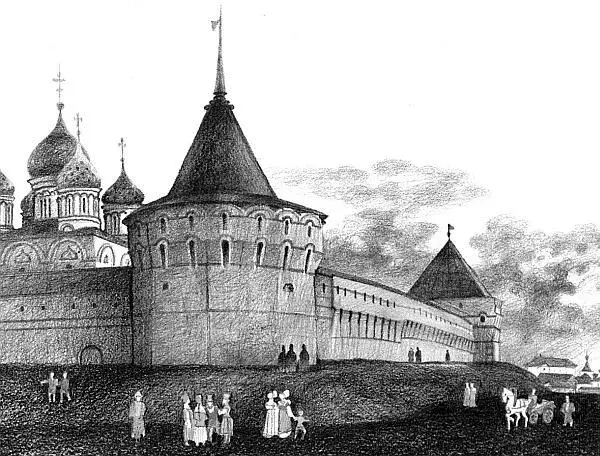

Новоспасский монастырь. Вид на Спасо-Преображенский собор в начале ХVIII века

Впрочем, подвалы монастыря не пустовали и во время преследований в страшные годы укрощения оппозиции петровским реформам. Сюда, в Новоспасский монастырь, отсылались из зловещих Преображенского и Сыскного приказов, из Преображенской и Раскольничьей канцелярий «под начал для исправления ума под видом и названием изумленных и сумасшедших, какими и подлинно делались от страха и мучений в застенках». Попадали сюда и престарелые и увечные преступники, и по подозрению оговоренные, вытерпевшие тяжелый искус застенков и «очистившиеся кровью», то есть после трех застенков не сознавшиеся в возводимых на них преступлениях. Одни из них, секретные, содержались по затворам в колодках и цепях, другие употребляемы были на «монастырские труды и тяжкие послушания», по усмотрению настоятеля. Иногда, как пишет историк Иван Снегирев, «в стенах обители раздавалось роковое «слово и дело», которое вело в застенки Преображенского приказа на дыбу, встряску и терзание кнутом».

Правосудие над «монастырскими людьми» также вершилось по усмотрению надзирателя. Так, если кто из них, – по свидетельству монастырских документов, – «держал у себя заповедное продажное питье, или зернь [8], или карты, или табак, оказался в буйстве, бесчинии и драке, тот, по приговору архимандрита с братиею, смирялся монастырским смирением». «Смирение» это состояло в том, что виновного сажали на цепь и в колодки и, смотря по важности вины, били нещадно плетьми или шелепами [9]или определяли на мукосейные труды, ставили на земные поклоны в церкви.

Так что Новоспасский монастырь оказывался не только «царским богомольем и обителью благочестия». В XVIII веке сюда из Коллегии экономии стали отправлять «на пропитание» престарелых и увечных отставных; поселяли здесь, обеспечивая содержанием, офицеров, чиновников и рядовых, неспособных к службе, иногда с их семействами. В царствование Анны Иоанновны Бирон стал посылать в монастырь «иноверных» инвалидов, что вызвало ропот монастырских властей, однако на сей счет Сенат сделал заключение: «…в том предосуждения быть не может, понеже пропитание будут получать по указам, а до веры их в том не касается».

Монастырю пришлось не только допускать «схизматиков» в свои стены, но и содержать их: они состояли на «монашеских порциях». Впрочем, недовольство духовенства вряд ли могло беспокоить всесильного временщика и его приспешников из немецкой придворной партии – шли тридцатые годы XVIII столетия… Лишь когда были утверждены окончательно монастырские штаты и отобраны монастырские вотчины, правительство прекратило помещать в них инвалидов и отставных военных.

Сложилось представление, будто монастырским и государственным крестьянам жилось легче, чем помещичьим, однако и в вотчинах Новоспасского монастыря случались крестьянские возмущения. Об одном из них, вызванном злоупотреблениями и незаконными поборами монастырских приказчиков, сохранилось красноречивое, хотя и неумело написанное, повествование [10], дающее представление о нравах эпохи. Произошло оно в Спасском уезде Тамбовского наместничества в 1756 году, и, чтобы подавить это возмущение, потребовалось прислать воинскую часть. Укажем тут, что до введения «духовных штатов» за монастырем числилось, по одним сведениям, четырнадцать, по другим – восемнадцать тысяч крестьян. Владел он и двумя подворьями в Москве – в Кремле у Вознесенского монастыря и у Яузских ворот, да «осадным двором» во Владимире.

Неизбывным злом в старинные времена были пожары: деревянные города и слободы горели факелом. Годы самых опустошительных пожаров служили хронологическими реперами: по ним вели счет лет. Московский большой пожар 1737 года, случившийся в Троицын день, вошел в хроники как «троицкий пожар». Для богобоязненных хронистов пожары были небесной карой, ниспосылаемой людям за грехи наравне с мором и гладом.

Не был, разумеется, исключением и Новоспасский монастырь: он не раз горел и отстраивался заново. В огне лютых московских пожаров 1737 и 1747 годов погибло много церковных ценностей, но особенно сильно разорил монастырь 1812 год, когда его дотла разграбили французы. Вдобавок вспыхнул сильнейший пожар, оставивший от большинства строений одни стены. В Вологду, куда переправлялось имущество монастыря, когда неприятель подходил к Москве, удалось увезти далеко не все – недостало подвод. Кое-что из оставшейся драгоценной утвари и оклады с икон наспех попрятали в тайники. Догадались об этом французы или нашелся доносчик, но они искали монастырские сокровища неистово: разрывали могилы, вскрывали в усыпальницах гробы, допрашивали с пристрастием попадавших местных жителей. Французами был до смерти замучен местный священник Петр Гаврилов, настоятель храма Сорока Мучеников на монастырском кладбище за оградой, где в моровые поветрия хоронили монастырских крестьян и служек [11]. От него требовали, чтобы он указал, где зарыты серебряные ризы с образов и другие церковные ценности. После ухода французов тело этого священника похоронили торжественно, и на могиле его было высечено:

«Здесь погребен Сорокосвятской, что у Новоспасского монастыря, церкви раб Божий священноиерей Петр Гаврилов, которого тело предано земле через три месяца и три дня по кончине, 1812 года. Жития его было 66 лет».

Некий безымянный «пиита» воспел его героическую кончину:

Здесь скромно погребен

Служитель алтаря,

Герой, вкусивший смерть

За веру, за Царя.

При зареве Москвы,

Вселенну изумившем,

И кары грозные

На злобу ополчившем,

При храме божием

Он пал, пронзен врагом,

Жив, о господи,

В бессмертии святом.

Давно утрачена могила настоятеля. Стерлась память о старике, растерзанном осатаневшими от алчности солдатами. Мучители кололи его штыками, топтали, таскали за бороду, но так и не добились своего… И тем более отрадно, что кое-какие материалы и предания позволяют почти через два столетия рассказать о подвиге этого безвестного русского человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: