Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Название:Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0158-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Волков - Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья краткое содержание

Рассказы Олега Волкова о Москве – монолог человека, влюбленного в свой город, в его историю, в людей, которые создавали славу столице. Замоскворечье, Мясницкая, Пречистинка, Басманные улицы, ансамбли архитектора О.И. Бове, Красная Пресня… – в книге известного писателя XX века, в чьей биографии соединилась полярность эпох от России при Николае II, лихолетий революций и войн до социалистической стабильности и «перестройки», архитектура и история переплетены с судьбами царей и купцов, знаменитых дворянских фамилий и простых смертных… Иллюстрированное замечательными работами художников и редкими фотографиями, это издание станет подарком для всех, кому дорога история Москвы и Отечества.

Москва дворянских гнезд. Красота и слава великого города, пережившего лихолетья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В тот жестокий пожар 1812 года пылала и колокольня монастыря. С третьего яруса оборвался, круша своды, петровский тысячепудовый колокол. Его на мелкие куски раздробил упавший на него меньшего веса «полиелей» – в 425 пудов… Разоренный монастырь был в развалинах, опустошен и осквернен. Раскрытые монастырские помещения стояли с закопченными стенами, зияя провалами пустых окон. Могло показаться, что более уже не воскреснуть простоявшей здесь пятьсот лет обители…

Настоятелем монастыря в те годы был Филарет Дроздов, будущий митрополит Московский, известный церковный деятель и проповедник, пользовавшийся большим влиянием, хотя сами цари его недолюбливали за самостоятельность суждений и авторитет. И именно ему во многом обязан монастырь возрождением.

Однако о том, как восстанавливались монастырские строения, о подходе тогдашних архитекторов к своим задачам, вернее всего можно судить после знакомства с результатами работ, развернутых теперь.

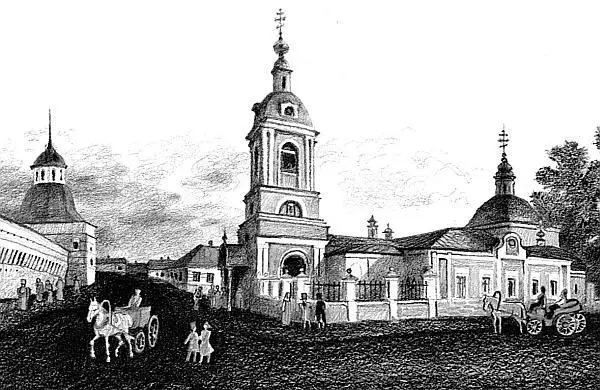

Церковь Сорока Мучеников на монастырском кладбище за оградой

Еще издали привлекает внимание к монастырю его монументальная колокольня, обличающая своими спаренными колоннами по углам и декоративными вазами на парапетах стиль и вкусы XVIII века. Это сооружение действительно принадлежит крупному зодчему того времени, как тогда говорили, – архитектуры гезелю – подмастерью Ивану Жеребцову, заложившему ее в 1759 году. Однако завершена колокольня была много позднее, через шестнадцать лет: возведение ее было, по современному выражению, «законсервировано» из-за недостатка средств. И лишь в семидесятые годы тогдашнему настоятелю Иосафу II, бывшему в миру крупным сановником с влиятельными связями, удалось выхлопотать у Екатерины II двадцать тысяч рублей, позволивших закончить постройку. Помогли и частные пожертвования.

Существует мнение, что проект Жеребцова был при постройке изменен: колокольню лишили задуманного им пятого яруса. При значительной высоте – «37 сажен и 2 аршина» до главки (то есть около семидесяти пяти метров) – она выглядит несколько приземистой. Нет в колокольне той стройности, как, например, у ее сверстницы, – воздвигнутой архитектором Д. В. Ухтомским в Троице-Сергиевой лавре. Можно было бы предположить, что в изъятии пятого яруса колокольни сыграли роль соображения экономии, хотя запись о расходовании на крест и главу колокольни тридцати одного фунта червонного золота говорит о нескудных средствах.

Широкий, в десять метров высотой сводчатый проем колокольни служит главными воротами монастыря. Над ним, на втором ярусе, помещалась Сергиевская надвратная церковь, на третьем – находились колокола. Их всех было два десятка, среди них и восьмисотпудовый, перелитый из осколков петровского и окрещенный тем же именем. В монастырских описях значится, что восстановление колокольни после пожара 1812 года произведено «иждевением купеческой вдовы Наталии Бабкиной».

Миновав решетку и гулкие своды Святых ворот, оказываешься на просторном монастырском дворе, за которым – прямо напротив – возвышается громада Спасо-Преображенского собора, обращенного сюда восточным фасадом с тремя круглящимися апсидами алтаря. Старинные кирпичные стены, расчлененные полуколонками, украшенные наличниками оконные проемы, пятиглавое завершение храма – все говорит о седой старине, о далеко ушедших от нас временах Московского государства и отвлекает от впечатления, произведенного колокольней классической архитектуры более близкого нам времени.

Мы знаем, что собор заново перестраивался при Михаиле Федоровиче. В те времена старались не преступать отцовских заветов и лишь очень осторожно прибегали к новшествам. Быть может, были несколько изменены очертания куполов, по-новому распределены оба яруса окон, пристроено красное крыльцо с ризницей, возведены гульбища, но едва ли намного отступили от силуэта и пропорций старого храма. И вряд ли мы сильно ошибемся, представляя себе собор XV века примерно таким, каким он был в XVII веке. Такое предположение закрепляется открытиями современных реставраторов. Вопреки древнему известию о том, что старый собор был разобран «до подошвы», оказалось, что в кладке западной и южной галерей собора замурованы резные колонны с белокаменными капителями прежнего храма. Не исключено, что продолжающиеся исследования обнаружат и другие следы кладки XV века.

Грандиозные пропорции собора по-настоящему постигаешь, когда вступаешь под его своды. Поражает в таком древнем здании обилие света и воздуха. Помещение обращено в склад материалов – всюду нагромождения ящиков, рулонов, пачек картона, тюков, но кажутся они ничтожными, теряются в огромных объемах помещения. Да и человек ощущает себя лилипутом у подножья высоченных столбов. На уровне глаз – сплошная лента узорчатых полотенец, какими расписаны стены собора у основания. Четыре огромных столба поддерживают где-то высоко над головой своды, и в недосягаемой выси льется свет из окон барабана центрального купола. И там же, наверху, поблескивают позолотой резные тябла и колонки верхнего пояса пятиярусного иконостаса.

От пола до купола стены и столбы собора покрывает потемневшая, наверняка не раз поновленная сплошная роспись. Все это работа иконописцев XVII века. К реставрации фресок собора пока не приступали: она на очереди. Подходит к концу расчистка ценнейшей живописи южной галереи – работы известного изографа Федора Евтихиевича Зубова, возглавлявшего артель прославленных костромских иконописцев. Тут – на низких сводах красного крыльца и на боковых стенах и арках – уже выступили светлые краски и контуры живописи XVII века, освобожденной от позднейших записываний. Наряду с изображениями традиционных святых и евангельских персонажей помещены портреты киевских и других великих князей, начиная с Владимира Святославовича, тут и галерея царей. Уделено место и «десяти эллинским мудрецам»: изображены Орфей, Омир, Солон, Платон, Птоломей и прочие античные персонажи, каких в диковину увидеть на стенах православного храма.

Эта затея старинного изографа производила, видимо, некоторый соблазн. Во всяком случае, уже упоминавшийся митрополит Филарет счел нужным пояснить, почему язычники оказались на стенах православного собора. «Отцы наши хотели выразить, – сказал он, – что никогда языческая мудрость не восходила выше низших ступеней христианского храма».

Как уже говорилось, русские цари жертвовали Спасо-Преображенскому собору Новоспасского монастыря иконы, утварь, драгоценные облачения. В его ризнице хранились несметные, по нынешним оценкам, художественные сокровища живописи, ювелирного искусства и художественного шитья. Среди древних икон имелась и рублевская – вклад инокини Марфы, матери царя Михаила. В 1647 году, при Алексее Михайловиче, в Москву был доставлен из Вятки – тогдашнего города Хлынова (переименован в 1781 году) образ Нерукотворного Спаса, почитавшийся чудотворным. Перемещение иконы, тем более широко известной и почитаемой, было на Руси событием чрезвычайным и обставлялось торжественно. И в этом случае была устроена парадная встреча, икону поместили в Успенском соборе и лишь впоследствии передали Новоспасскому монастырю. Как раз тогда Фроловские ворота, через которые икону вносили в Кремль, велено было переименовать в Спасские, а всем прохожим – снимать шапку. Стоит упомянуть, что в 1640 году Нерукотворный Спас был «отпущен» монастырем с полком князя Долгорукова в поход против Степана Разина – образ должен был помочь боярам справиться с сильно переполошившим правительство восстанием, которое охватило все Поволжье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: