Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

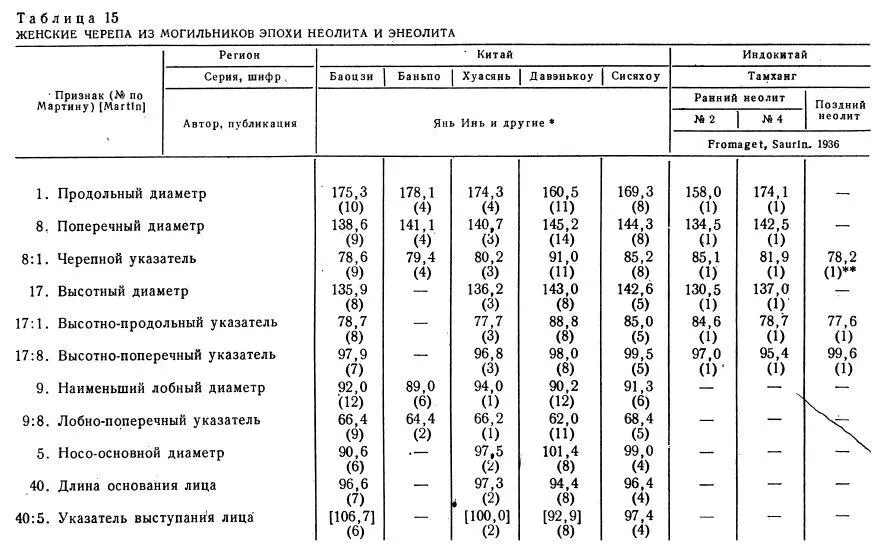

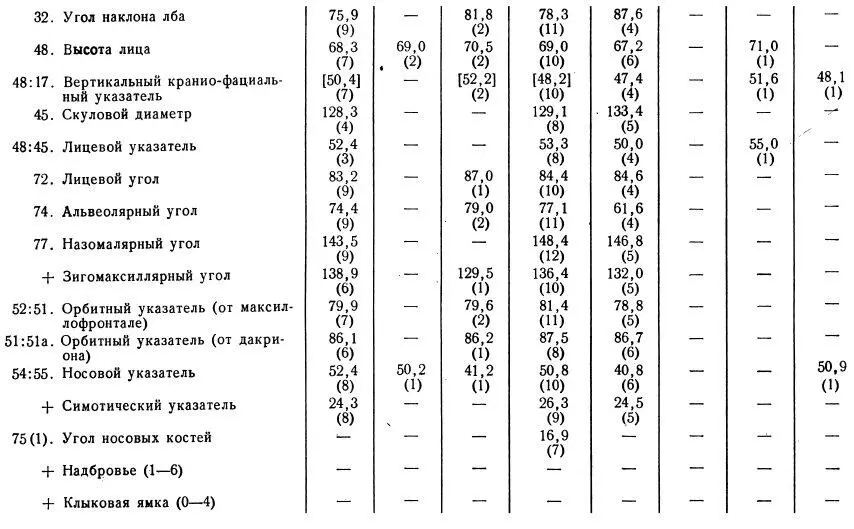

Неолитическое население Японии

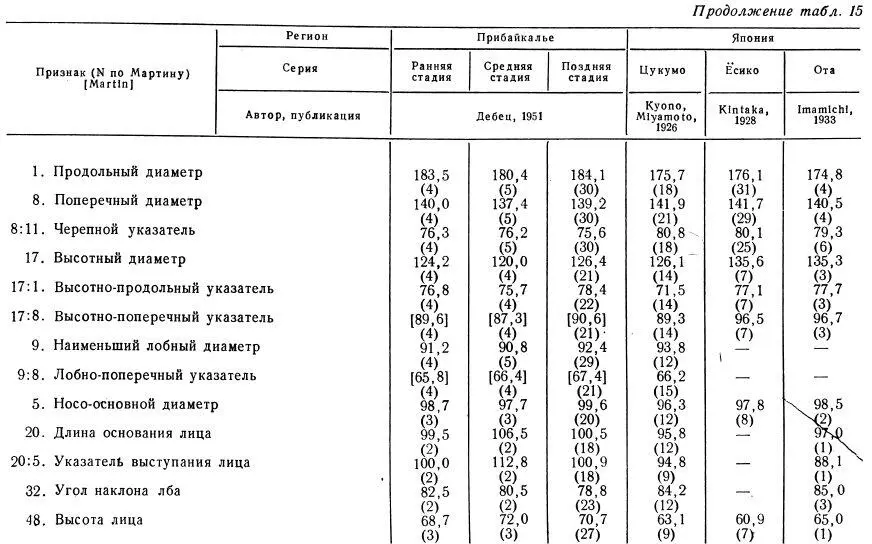

Определенный интерес для проблем расогенеза, а в известной степени и этногенеза древних китайцев представляют данные об антропологических особенностях неолитического населения Японских островов. Для суммарной характеристики этого населения можно воспользоваться материалами Имамити [Imamichi], Кинтака [Kintaka], Киёно и Миямото [Kyono, Miyamoto], сведенными и проанализированными в двух фундаментальных монографиях М. Г. Левина [Левин, 1958, 259–285; его же, 1971, 177–201]. По сравнению с относящимися к той же эпохе черепами из бассейна Вэйхэ черепа из неолитических погребений Японии, связанных с культурой дзёмон, характеризуются более крупными горизонтальными диаметрами мозговой коробки (при меньшей ее высоте), несколько более широким, но прямым лбом, гораздо более низким и широким лицом, по- видимому, также абсолютно и относительно более низкими глазницами; для японских серий характерны такие признаки, как мезобрахикрания, отчетливый альвеолярный прогнатизм, уплощенность лицевого скелета, тенденция к широконосости (см. табл. 14, 15). «По всем основным признакам древние черепа сближаются с айнскими и занимают крайние точки по сравнению с черепами японцев» [Левин, 1971, 195]. Вместе с тем по общему облику черепа эпохи японского неолита напоминают древние и современные южномонголоидные серии. Это не должно нас удивлять, так как между айнами и южными монголоидами «индонезийского» типа существует большое морфологическое сходство. На скелетных материалах разграничение айнов и индонезийцев часто оказывается крайне затруднительным. Очевидно, неолитические насельники Японии, среди которых были как айнские, так и индонезийские племена (кумасо), по своему происхождению были связаны, подобно жившим примерно в то же время протокитайским племенам бассейна Вэйхэ, с переходными монголоидно-австралоидными популяциями Юго-Восточной Азии.

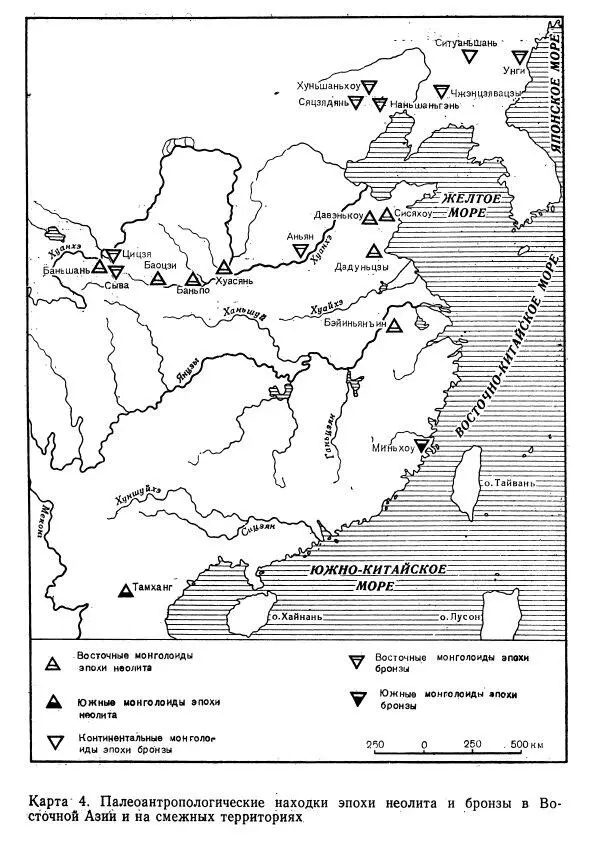

Таким образом, в эпоху неолита на территории современного Китая и соседних с ним стран сложилось несколько ясно выраженных очагов расообразования и этногенеза (карта 4). В бассейне Хуанхэ жили популяции, принадлежавшие к восточноазиатской расе тихоокеанских монголоидов и говорившие, вероятно, на древнейших языках китайско-тибетской семьи. Среди этих популяций насельники долины Вэйхэ и прибрежных районов Шаньдуна (Давэнькоу) обнаруживали отчетливые этнорасовые связи с южномонголоидными, переходными к австралоидам племенами, обитавшими к югу от Циньлина, в то время как популяции, расселенные севернее и западнее (в пределах современной провинции Ганьсу), сохраняли протоморфные «американоидные» черты, обнаруживая связи с континентальными монголоидами Центральной Азии и Юго-Восточной Сибири, которые говорили, вероятно, на палеоазиатских языках.

Вопрос о контактах неолитических племен Ганьсу с европеоидными популяциями Южной Сибири и Средней Азии остается открытым, хотя некоторые морфологические особенности черепов ранней серии Д. Блэка дают возможность поисков в этом направлении. Зато генетическое родство неолитических племен Северного Китая с жившими к югу от Циньлина монголоидно-австралоидными предками тайских, монкхмерских, а вероятно, и аустронезийских этносов не вызывает сомнений. То же можно сказать о связях неолитических племен Японии и Юго-Восточной Азии.

Археологические культуры и этнические общности

Миграция с Запада?

Первооткрыватель китайского неолита Ю. Андерсон, обобщая результаты своих исследований, выдвинул в свое время получившую значительный резонанс теорию о том, что «протокитайцы» — создатели культуры крашеной керамики — были мигрантами с запада. Первоначально они, продвигаясь в восточном направлении, достигли Ганьсу, а затем проникли на территорию Хэнани [Andersson, 1925, 35–45]. Б. Карлгрен предложил несколько иную интерпретацию фактов, полученных Андерсоном: «протокитайцы» обитали в бассейне Хуанхэ еще в донеолитическое время, а впоследствии туда переселились и смешались с «протокитайцами» другие племена, принесшие с собой культуру крашеной керамики. Предположение Б. Карлгрена поддержали некоторые японские археологи [Хамада Косаку, 31].

Идею распространения культур крашеной керамики с запада на восток разделял китайский ученый Лян Сы-юн, открывший в Шаньдуне культуру луншань. В одной из своих ранних работ Лян Сы-юн рисует картину постепенного распространения крашеной керамики из Ганьсу на восток, а черной керамики— из Шаньдуна на запад. Диффузия этих культур происходила, по Лян Сы-юну, несколькими волнами. Ранняя волна распространения черной луншаньской керамики около 2500 г. до н. э. достигла поселения Яншао, а затем продолжала движение на запад и около 2000 г. до н. э. пришла в Ганьсу, где черная керамика смешалась с крашеной. Поздняя волна достигла лишь Хоугана. Это произошло в 2300–2000 гг. до н. э., когда крашеная керамика на территории Хэнани уже исчезла. В свою очередь, ранняя волна крашеной керамики докатилась до Хоугана, тогда как поздняя — лишь до Яншао, где, столкнувшись со встречной волной черной керамики, утратила способность к дальнейшему продвижению на восток, исчезла или изменила направление своего движения [Лян Сы-юн, 97].

Несколько различных вариантов теории западного происхождения культуры яншао сформулировал за последние годы Л. С. Васильев.

В одной из своих первых статей на эту тему J1. С. Васильев подчеркивал «поразительное сходство» в орнаментации керамики типа баньшань и мяодигоу, с одной стороны, и триполья, а также анау — с другой. Утверждая, что в Синьцзяне, т. е. на полпути между Анау и Ганьсу, были обнаружены следы расписной керамики и что среди яншаоских черепов в Ганьсу Д. Блэком были обнаружены три экземпляра, свидетельствовавших о смешении западных и протокитайских черт, Л. С. Васильев следующим образом реконструирует предысторию формирования в бассейне Хуанхэ культуры яншао: «Археологические материалы свидетельствуют о том, что на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. из Ирана в Среднюю Азию шла интенсивная инфильтрация земледельцев, в результате чего на территории Средней Азии возникли заметные перемещения масс земледельческого населения… Возможно, что в результате этих зафиксированных археологией перемещений носителей культуры расписной керамики Средней Азии одна из племенных групп где-то в районе современного Синьцзяна вступила в контакт с местными доземледельческими монголоидными племенами, населявшими тогда Северный Китай, Монголию и ряд смежных районов Азии. В результате этого контакта и могла возникнуть новая культура» [Васильев Л. С., 1964, 132].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: