Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

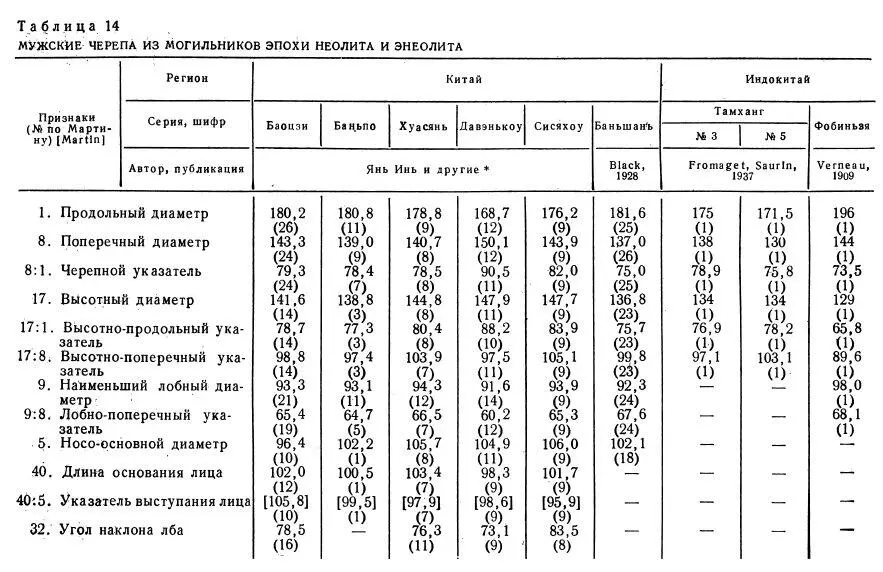

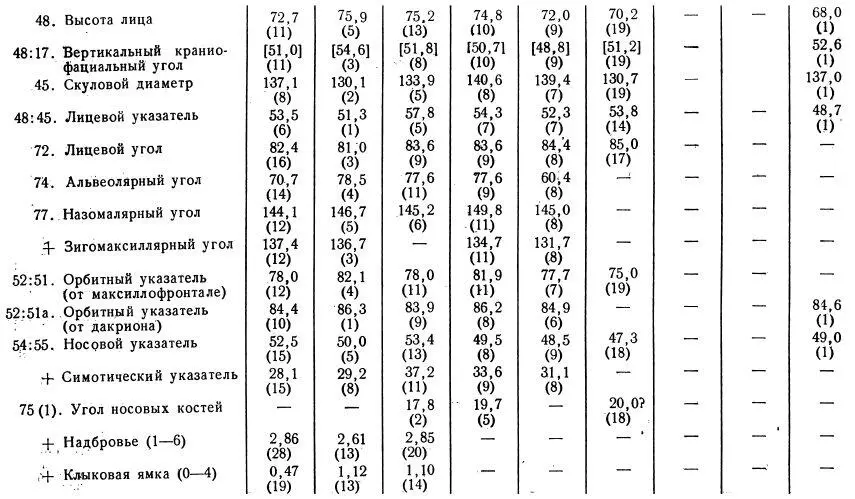

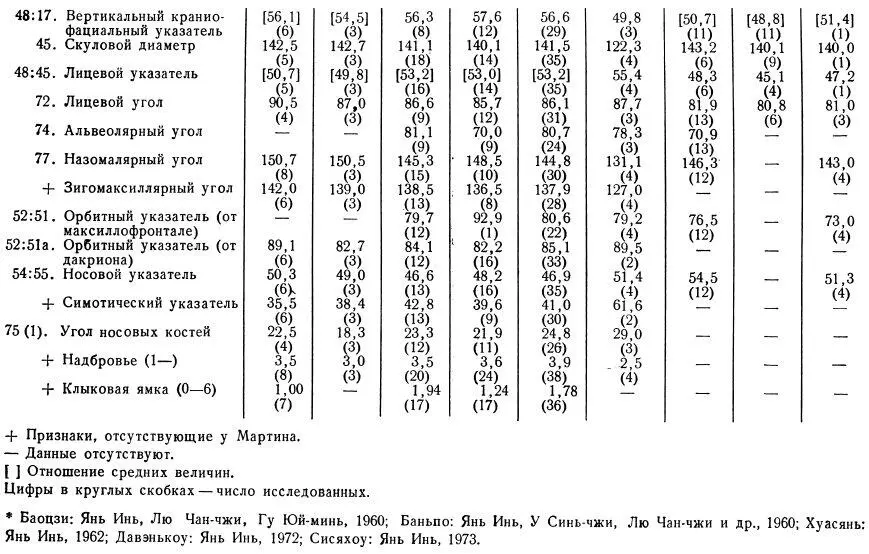

Несмотря на трудность и неопределенность датировки черепов, описанных Д. Блэком, вся серия неолитической эпохи отличается значительной гомогенностью, обнаруживая характерные особенности восточноазиатской группы тихоокеанских монголоидов (см. табл. 14): уплощенность лицевого скелета, слабое выступание носовых костей, значительную высоту черепа (у мужчин в среднем 137 мм), большую высоту лица (71–73 мм) при сравнительно малой его ширине (131–132 мм), выраженную лепторинию (носовой указатель — 47–48). Эти черепа, по данным Д. Блэка, отличаются также средней длиной (180–182 мм), небольшой шириной (137–138 мм), мезодоли-хокранией (черепной указатель — 75–76), мезогнатным лицом (общий лицевой угол — 85–86°), абсолютно и относительно низкими глазницами (орбитный индекс — 75–76).

По подавляющему большинству абсолютных размеров, углов и индексов, приводимых Д. Блэком, описанные им древние черепа настолько близки к современным северокитайским краниологическим сериям, что принадлежность тех и других к одной расе следует считать твердо установленной. Люди, жившие в бассейне Хуанхэ в конце III тысячелетия до н. э., были, очевидно, непосредственными предками популяций, на базе которых сформировались впоследствии китайцы и соседние с ними этносы. Предложенный Д. Блэком термин «протокитайцы» (protochinese) кажется в данном случае вполне уместным не только в этническом, но и в антропологическом смысле. Отличия древних северокитайских черепов от современных касаются небольшого числа признаков и без особого труда объясняются эпохальными изменениями, происшедшими за те несколько тысяч лет, которые отделяют их от нашего времени. Древние насельники бассейна Хуанхэ в сравнении с их позднейшими потомками обладали несколько более длинной мозговой коробкой и соответственно меньшим черепным указателем, более широким лбом, относительно низкими орбитами прямоугольных очертаний. «Из этих сопоставлений видно, — пишет Д. Блэк, — что доисторическое мужское население, представленное сводной серией черепов из Ганьсу и Хэнани, было весьма гомогенным и относилось к отчетливо выраженному восточному типу, вероятно, занимающему промежуточное положение между тибетцами из Кама и современными северными китайцами. Возможно, что это древнее мужское население (здесь Д. Блэк оперирует данными только о мужских черепах. — Я. Ч.) из района верхнего и среднего течения Хуанхэ было тесно связано со стволом, от которого произошли обе указанные группы. Мы можем прийти к заключению, что это доисторическое мужское население более близко к современным северным китайцам, чем последние к тибетцам и даже современным южным китайцам» [Black, 23].

Сравнение яншаоских краниологических серий из бассейна Вэйхэ с локализованными к северо-западу от них более поздними группами Д. Блэка из Ганьсу позволяет высказать некоторые интересные расодиагностические соображения. Оказывается, что яншаосцы Вэйхэ отличались от своих северо-западных соседей более высоким и широким лицом, более заметной тенденцией к прогнатизму, относительно высокими глазницами, заметно более широким носом, вероятно, также меньшим выступанием носовых костей. Нетрудно заметить, что различия между краниологическими сериями из центральной и западной зон идут в том же направлении, что и различия между монголоидными и европеоидными расами. Хотя принадлежность всех их к тихоокеанским монголоидам, аборигенным в Восточной Азии, и не вызывает никаких сомнений, можно было бы предполагать, что на северо-западных рубежах расселения протокитайских племен в их состав вошли какие-то европеоидные расовые компоненты. Для решения вопроса о происхождении этих компонентов необходимо познакомиться с расовым составом неолитического населения регионов, примыкавших к территории современного Китая с севера и запада.

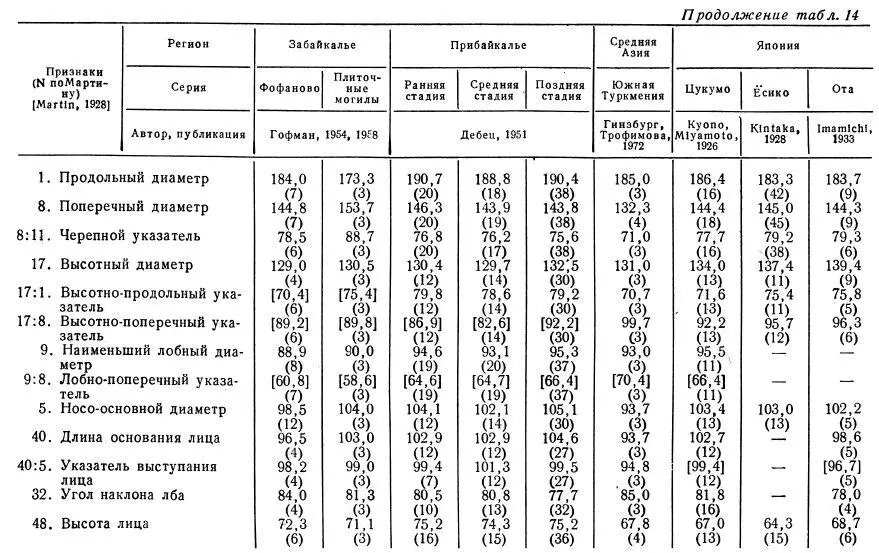

По смежным с бассейном Хуанхэ территориям Маньчжурии, Монголии и Синьцзяна мы не располагаем в настоящее время никакими достоверными материалами по антропологической принадлежности населения эпохи неолита. Из более отдаленных регионов Азиатского материка в нашем распоряжении имеются сведения о черепах из Забайкалья, датируемых примерно той же эпохой [Гохман, 1954; его жё, 1958]. Эти черепа в массе принадлежат, несомненно, к континентальным монголоидам: они характеризуются крупной в горизонтальном сечении, но очень низкой мозговой коробкой, широким, средним по высоте, сильно уплощенным лицом, округлыми высокими глазницами, слабо- или средневыступающим носом, мезоринным по индексу (см. табл. 14). От северокитайских неолитических серий забайкальские серии отличаются гораздо меньшей величиной высотного диаметра и более широким лицом, т. е. как раз теми расо- диагностическими признаками, которые служат для разграничения тихоокеанских и континентальных монголоидов. Весьма возможно наличие в неолитическом населении Забайкалья некоторой европеоидйой примеси, которая сказалась в понижении высоты лица, а также в повышении дакриального и симотического указателей, которое свидетельствует о более высоком переносье и о сравнению с другими монголоидными краниологическими сериями (как древними, так и современными). Подобная, же тенденция к ниаколицости наблюдается на неолитическом черепе из погребения у села Туой-Хая в Якутии [Дебец, 1946] и на краниологической серии болынереченской культуры из могильника в урочище Ближние Елбаны на Алтае [Алексеев В, П., 1954].

Черепа из Прибайкалья, относящиеся к различным ступеням неолита и энеолита (IV–II тысячелетия до н. э.), также обладают многими особенностями, присущими континентальным монголоидам; больше того, эти черепа могут быть отнесены к байкальскому расовому типу, широко распространенному среди современных эвенков, эвенов, юкагиров и других народов Восточной Сибири (см. табл. 14, 15). Однако по сравнению с современными древние черепа отличаются более выступающим носом, менее уплощенным лицевым скелетом, уменьшением высоты лица и орбит [Левин, 1958, 155–177]. Эти различия между современными и древними черепами из Прибайкалья Г. Ф. Дебец склонен был первоначально объяснять примесью европеоидных расовых компонентов к монголоидным у населения Восточной Сибири эпохи неолита и энеолита [Дебец, 1948, 56–61]. В более поздней работе тот же исследователь пересмотрел свою точку зрения, учтя новые методические приемы краниометрии, а также новые материалы по антропологии древнего и современного населения Азии. В книге 1951 г. он пишет: «В свете этих данных становится несколько более вероятной, хотя отнюдь недоказанной, гипотеза, согласно которой отличия неолитических черепов Прибайкалья от черепов современных монголоидных народов Сибири не объясняются наличием европеоидной примеси или по крайней мере не сводятся только к этой примеси. С этой точкой зрения антропологический тип населения прибайкальского неолита представляет собой древнюю форму монголоидной расы» [Дебец, 1951, 93].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: