Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Жилище

Жилище — один из важных элементов материальной культуры любого этноса. Вместе с тем в литературе можно встретить скептическое отношение к вопросу о возможности использования археологических данных о неолитическом жилище для разработки проблем этнической истории. А. А. Формозов, например, отказался от привлечения материалов по жилищу при выделении этнокультурных областей на территории Европейской части СССР, отмечая «необходимость учесть, во-первых, такие проблемы, как почти полное отсутствие данных о жилищах мезолитической эпохи… а во-вторых, отрывочность наших данных о типах жилищ для всех эпох» [Формозов, 20]. Последнее обстоятельство связано с тем, что, по мнению А. А. Формозова, детали жилищ, которые фиксируются археологами, наиболее зависели от природных условий, а о деталях, отражающих этнические различия (оформление конька крыши и т. д.), известно очень мало.

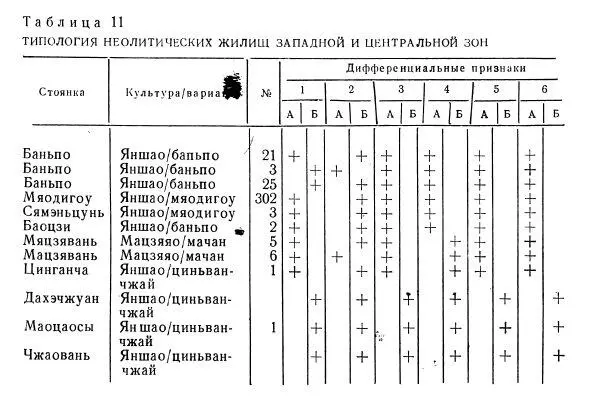

Нам тем не менее представляется, что в определенной степени данные о жилище все же могут быть использованы в плане интересующей нас темы. Не претендуя на создание всеобъемлющей типологии неолитического жилища западной и центральной зон (материалы, касающиеся восточной зоны, совершенно недостаточны), можно, однако, предложить следующую классификацию жилищ, основанную на шести критериях:

1. Размещение относительно поверхности земли

А. Полуземлянка

Б. Наземное жилище

2. Форма жилища в плане

А. Круглое

Б. Прямоугольное (квадратное)

3. Планировка жилого пространства

А. Однокамерное жилище

Б. Многокамерное жилище

4. Конструкция очага

А. В яме

Б. На полу

5. Расположение очага

А. У входа

Б. У стены

6. Наличие опорных столбов внутри жилища

А. Есть

Б. Нет

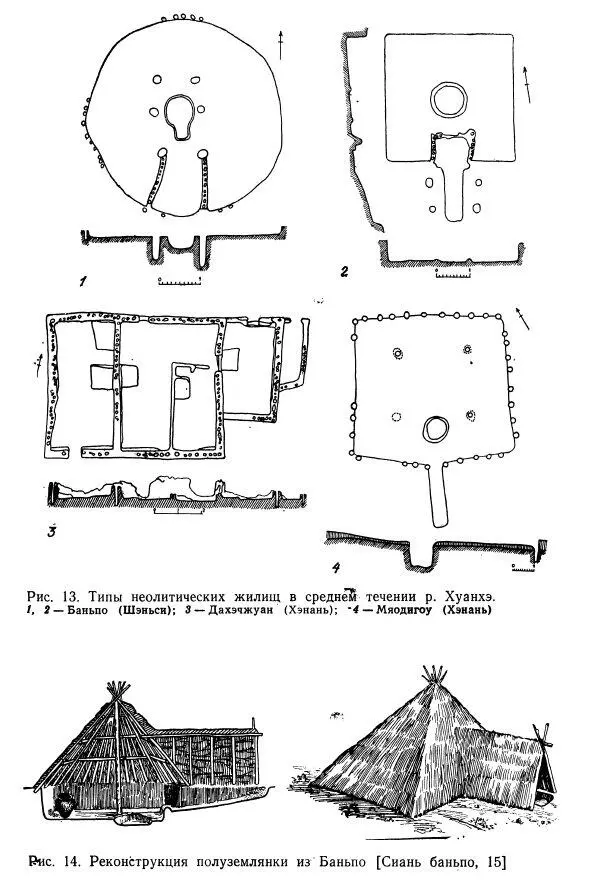

Выясняется, что некоторые признаки жилища трансформируются на протяжении неолитического времени, другие — остаются сравнительно стабильными. Учет этого обстоятельства наряду с рассмотрением ареалов распространения типов жилища может подвести нас к определенной традиции, выработавшейся у отдельных групп неолитического населения бассейна Хуанхэ в неолитическое время (табл. И) (рис. 13).

В целом для неолитического жилища этого региона свойственны некоторые общие черты, в частности абсолютное преобладание жилищ прямоугольной формы и каркасно-столбовой конструкции. Вместе с тем территория верхнего и среднего течения Хуанхэ может быть разделена на три достаточно четко разграниченных ареала; для каждого из них характерны жилища одного и того же типа.

Первый ареал — прежде всего бассейн Вэйхэ вплоть до Саньмэнься на востоке. Он связан с культурой яншао в двух ее основных вариантах — баньпо и мяодигоу. Типичной для этой культуры является квадратная полуземлянка с одним или несколькими опорными столбами внутри нее, очажной ямой перед входом (рис. 14).

Весьма близок к этому тип жилища, распространенный в верховьях Хуанхэ (поздние варианты культуры мацзяяо). Наиболее существенными конструктивными отличиями этого последнего типа является то, что очаг устраивался не в углублении пола, а на его поверхности, зачастую даже на небольшом возвышении.

Наконец, третий ареал охватывает большую часть Западной Хэнани и связан с памятниками типа циньванчжай. По всем основным признакам жилище этого apeaiia существенно отличается от двух предыдущих типов: оно, как правило, многокамерное (черта, совершенно не свойственная яншаоскому жилищу); внутри его отсутствуют опорные столбы; очаг устраивается обычно у одной из стен.

Таким образом, и с точки зрения типологии жилища западная часть центральной зоны оказывается более тесно связанной с западной, нежели с циньванчжаем.

Однако жилище, зафиксированное в слое Мяодигоу II, относится к совершенно иному типу, нежели в циньванчжае. Это, по-видимому, указывает на то, что возникновение раннего луншаня в среднем течении Хуанхэ не было результатом лишь трансформации местного варианта культуры крашеной керамики. В процессе формирования луншаня принимал участие еще какой-то компонент, вероятнее всего, более северного происхождения. Этим, видимо, можно объяснить тот факт, что раннее луншаньское жилище — полуземляночного типа, который к этому времени перестал существовать в долине Хуанхэ. Он был вытеснен наземными жилищами.

Погребения

Наконец, рассмотрим особенности погребального обряда, прослеживающиеся в могильниках западной, центральной и восточной зон, в частности ориентировки погребений.

Хотя в этнографии до сих пор существуют различные мнения по поводу того, чем обусловлена та или иная ориентировка тела погребенного относительно стран света, несомненно, что здесь мы имеем дело с достаточно устойчивой традицией, свойственной определенным этническим общностям. Погребальный обряд относится к числу наиболее консервативных черт культуры. Поэтому сравнение особенностей погребального обряда в неолитических памятниках Среднекитайской равнины может пролить свет на известную дифференциацию населения той эпохи, в какой-то мере обусловленную их этнической принадлежностью.

Данные об ориентировке погребенных в могильниках различных культур эпохи неолита (табл. 12 и 13) дают основания для следующих предположений.

В западной зоне в конце I тысячелетия до н. э. произошло резкое изменение погребального обряда: люди, создавшие культуру мачан, практиковали трупоположение головой на юго-восток, тогда как для пришедшей на смену мачану культуры цицзя характерна ориентировка погребений на северо-запад (хотя в отдельных могилах прослеживается еще старый погребальный обряд).

В центральной зоне для раннего варианта культуры яншао (баньпо) характерна ориентировка головой на запад или на северо-запад (встречается менее часто). Практически все погребения, относящиеся к варианту мяодигоу той же культуры в Лояне (Ванвань), ориентированы в северо-западном направлении, что может рассматриваться как свидетельство определенной преемственности между обоими вариантами. Однако на территории провинции Хэнань (в уезде Танхэ) отмечены могильники, характеризующиеся преобладанием северо-восточной ориентировки. Наконец, в первой половине III тысячелетия до н. э. формирование культуры мяодигоу II, представляющей собой своеобразный переходный этап от яншао к луншаню, сопровождается резким изменением ориентировки погребений, среди которых отмечены трупоположения только головой на юг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: