Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

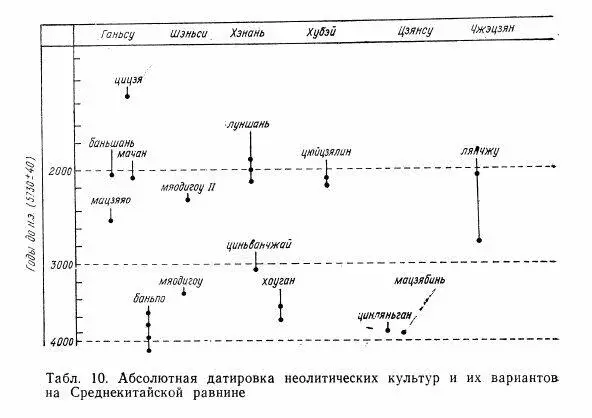

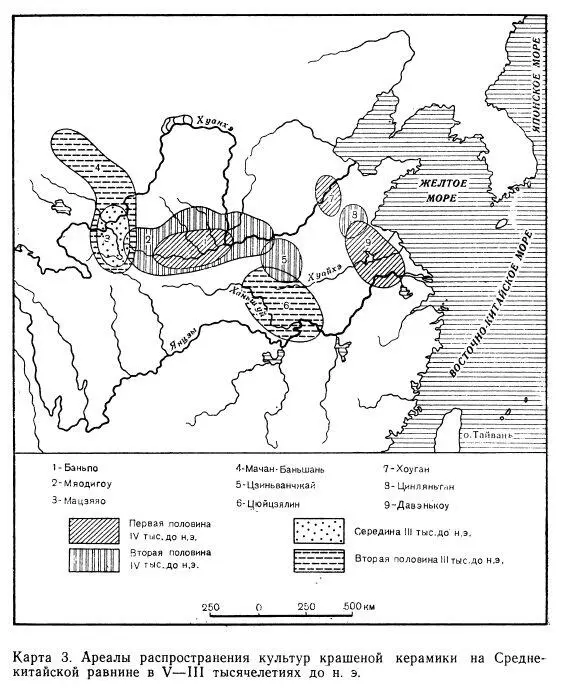

Ареалы распространения культур крашеной керамики на Среднекитайской равнине и их хронологическое соотношение можно проследить на карте 3.

Соотношение локальных вариантов культур неолита

Для решения вопроса о происхождении культур неолита в бассейне Хуанхэ и этнической принадлежности их насельников первостепенное значение имеет характеристика тех специфических черт, на основании которых, собственно, и происходит выделение самих этих культур и их вариантов.

Ниже мы рассмотрим лишь некоторые из этих черт, представляющие наибольший интерес в связи с проблемой дифференциации неолитического населения Среднекитайской равнины: особенности керамики; типология жилища; погребальный обряд.

Керамика

Производство керамических изделий — неотъемлемая часть хозяйственного облика любой развитой неолитической культуры оседлых земледельцев. Керамика к тому же представляет собой наиболее массовый материал, находимый при археологических раскопках неолитических поселений, и поэтому именно ее специфика используется археологами для выделения культур и их вариантов (подробнее см. [Кашина, 1977]).

По мнению многих специалистов, орнамент керамической посуды в большей степени, чем другие особенности, связан с: этническими традициями. Но сравнительно устойчивый комплекс черт, характеризующих локальные общности неолитического населения, может быть более или менее отчетливо прослежен отнюдь не только в орнаменте. Археологи уделяют значительное внимание также формам сосудов, технологическим приемам их изготовления и обжига и т. д.

В настоящее время мы не располагаем достаточным материалом для того, чтобы рассмотреть вопрос о локальных различиях керамического производства, отражающихся в конструкции обжигательных печей. Находки их довольно многочисленны, но крайне плохо документированы. Имеющиеся данные позволяют пока сделать лишь вывод о том, что печи, характерные для позднего варианта культуры яншао, не отличались сколько-нибудь существенно от своих более ранних прототипов, зафиксированных в поселениях типа баньпо.

Преемственность технических традиций, которая прослеживается на всем протяжении существования культуры яншао в долине Вэйхэ, связана также с формой изготовлявшихся сосудов и их орнаментом.

Несмотря на значительную модификацию форм керамической посуды типа мяодигоу, наиболее характерными сосудами в это время остаются большие амфорообразные кувшины для воды, изготовлявшиеся техникой ленточного налепа, а также миски из хорошо отмученной глины, обычно украшавшиеся лихромной росписью.

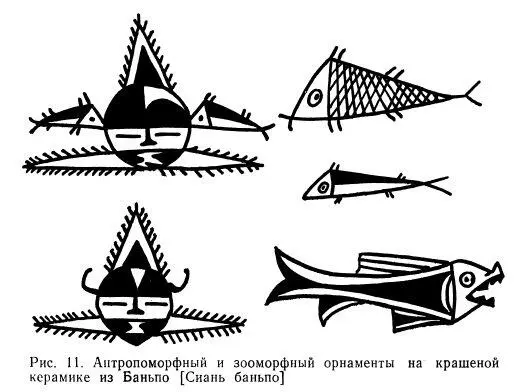

Две особенности отличают на первый взгляд крашеную керамику баньпо и мяодигоу. Во-первых, в процентном отношении число орнаментированных сосудов в поселении Баньпо невелико. Во-вторых, абсолютно преобладают зооморфные орнаменты, отличающиеся значительной реалистичностью.

Особую ценность для интерпретации функционального значения зооморфного орнамента на керамике типа баньпо имеют находки сосудов, полихромная роспись которых отчетливо совмещает зооморфные и антропоморфные признаки (рис. 11). Личины, нанесенные на внутренней поверхности больших глиняных мисок из поселения Баньпо, представляют собой, по-видимому, изображение тотема — рыбу, наделенную чертами человеческого облика. Отметим, что рыба является преобладающим мотивом росписи в поселении Баньпо. Совершенно аналогичные по форме миски из поселения Цзянчжай (15 км восточнее Баньпо) украшены изображениями черепахи.

Зооморфный орнамент, отличающийся значительной реалистичностью деталей, отмечен также в ранних слоях поселения близ Цюаньхуцуня (Хуасянь), относящегося к варианту мяодигоу.

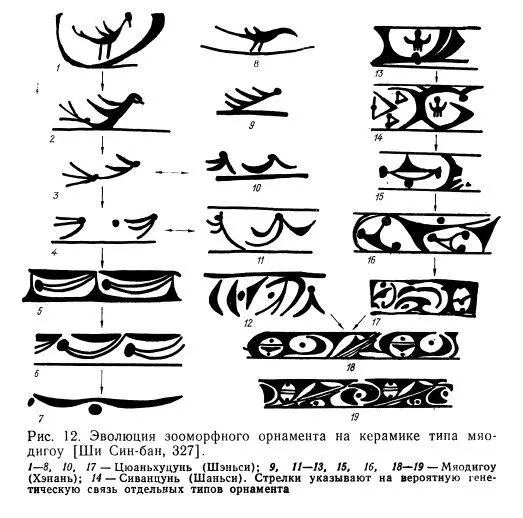

Ши Син-бан предпринял попытку проследить эволюцию яншаоского орнамента. Основываясь на относительной датировке крашеных сосудов, найденных на различных стоянках, этот исследователь считает, что основные мотивы геометрического орнамента, характерные для варианта мяодигоу, имеют своим прототипом более ранний, зооморфный, в частности изображения птицы, свойственные керамике Цюаньхуцуня (рис. 12).

С этой точки зрения несколько особняком стоит керамика типа байцзяцунь, распространенная на юге провинции Хэбэй. Характер росписи здесь совершенно иной, причем преобладающим ее мотивом является раковина каури [Цысянь сяпаньван ичжи…, 79–80].

Совершенно своеобразна керамика типа циньванчжай. Здесь существует особый набор сосудов, среди которых значительное место занимают практически отсутствующие в мяодигоу триподы. Иной характер имеет и полихромная роспись.

Напротив, керамика мяодигоу обнаруживает значительное сходство с мацзяяоской (западная зона). Это касается как формы сосудов (плоскодонные расписные миски), так и характера росписи, эволюцию которой также проследил Ши Син-бан (исходным мотивом он в данном случае считает изображение лягушки) [Ши Син-бан, 320].

Что касается восточной зоны, то керамика здесь не обнаруживает черт сходства с культурами среднего течения Хуанхэ. Однако в северной части данной зоны прослеживается бесспорная преемственность культурных традиций в области керамического производства, проявляющаяся в плавной и постепенной эволюции форм сосудов. Наивысшего развития крашеная керамика достигает здесь несколько позже, чем в центральной зоне (давэнькоу). Несколько расписных сосудов, чрезвычайно близких по стилистическим особенностям к мяодигоуским и обнаруженных в погребениях периода люлинь, совершенно выпадают из типичного набора керамического инвентаря и должны рассматриваться как привозные предметы [Цзянсу пэйсянь сы-хучжэнь…, табл. 1, II].

Что касается южной зоны (культура цюйцзялин), то она также характеризуется значительным своеобразием. На сегодняшнем уровне наших представлений об этой культуре наиболее реальными кажутся типологические связи отдельных элементов ее керамического комплекса с более ранними памятниками, локализуемыми к северу от виновного региона Цюйцзялин— юг Хэнани, где установлено преобладание поселений типа циньванчжай.

Для поздненеолитической культуры луншань, как известно, полихромная роспись не характерна. Однако в слоях мяодигоу II, являющегося переходной фазой от культур крашеной керамики к луншаню в его «хэнаньском» варианте, встречаются сосуды с незатейливым цветным орнаментом [Мяодигоу…, 75]. При этом важно, что практически тот же самый тип орнамента встречается на керамике типа циньванчжай. Определенное сходство между мяодигоу II и циньванчжаем прослеживается и в формах сосудов, прежде всего триподов [Ян Цзянь-фан, 1962а, табл. II]. Это позволяет считать, что формирование культуры луншань в Хэнани происходило на основе развития циньванчжая, а не мяодигоу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: