Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Название:Древние китайцы: проблемы этногенеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1978

- Город:M

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Крюков - Древние китайцы: проблемы этногенеза краткое содержание

В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с закономерностями формирования этнической общности, древних китайцев. На основе комплексного использования антропологических, археологических, лингвистических, этнографических и исторических источников авторы приходят к выводу, что древнекитайский этнос (общность «хуася») сложился в первой половине I тысячелетия до н. э. В книге характеризуются исторические условия возникновения этнической общности «хуася», особенности ее культуры и языка, а также эволюция ее самосознания.

Древние китайцы: проблемы этногенеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

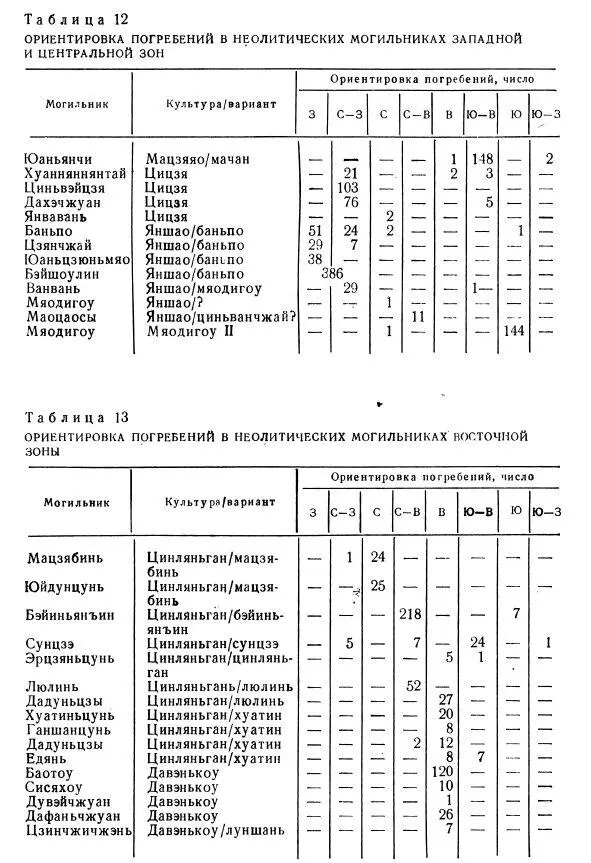

В восточной зоне могильники, относимые сейчас к двум ранним локальным вариантам одной и той же культуры цинляньган, обнаруживают значительные различия в погребальном обряде. Прежде всего для южного варианта цинляньгана первоначально свойственно преобладание северной и северо-восточной ориентировки, которая затем сменяется юго-восточной. Вместе с тем все неолитические могильники в северной части провинции Цзянсу и в Южном Шаньдуне с этой точки зрения удивительно единообразны: начиная с раннего цинляньгана и вплоть до давэнькоу (включая погребения в Цзинчжичжэне, где уже прослеживаются черты «классического луншаня») покойников хоронили здесь преимущественно головой на восток.

Расовый состав населения в эпоху неолита

Помимо собственно археологических материалов, позволяющих охарактеризовать неолитические культуры и их варианты на Среднекитайской равнине, раскопки (главным образом последних десятилетий) дали сравнительно обильный палеоантропологический материал, весьма существенный для реконструкции расового состава населения этого региона в рассматриваемую эпоху.

Люди из бассейна Вэйхэ

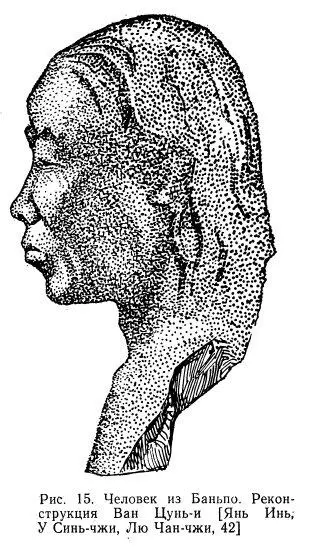

Ценные антропологические данные были добыты после образования КНР при раскопках в центральной неолитической зоне, в бассейне р. Вэйхэ — правого притока Хуанхэ (провинция Шэньси). Наиболее многочисленные храниологические серии из могильников близ Баоцзи, Баньпо и Хуасяня относятся к наиболее ранней стадии развития культуры яншао — к варианту баньпо, который датируется концом V — серединой IV тысячелетия до н. э. Эти серии были описаны в нескольких работах Янь Иня и других китайских антропологов [Янь Инь, Лю Чан-чжи и др., 33–34; Янь Инь, У Синь-чжи и др., 36–47; Янь Инь, 1962, 85—104]. Все эти серии должны быть по основным расо-диагностическим признакам отнесены к тихоокеанским монголоидам (табл. 14, 15). Такой вывод следует из сочетания у яншаосцев долины Вэйхэ уплощенного лицевого скелета (средний назомолярный угол мужских серий — 144–147°), сильно выступающих вперед и в стороны скуловых дуг, очень высокой мозговой коробки (139–145 мм), высокого (73–76 мм), но сравнительно узкого (130–137 мм) лица, слабо развитых клыковых ямок, довольно низкого переносья (симотический индекс — 28–37), слабо выступающего носа (угол носовых костей— около 18°) и некоторых других признаков, характерных для большинства монголоидных популяций Восточной и Южной Азии. Серии Янь Иня отличаются также средними размерами длинника и поперечника (179–181 и 139–143 мм), мезобрахикранией (78–79), мезогнатностью (лицевой угол — 81–84°), тенденцией к альвеолярному прогнатизму (71–78°), умеренно высокими округленными глазницами (орбитный указатель от максиллофронтале — 78–82).

Интересно сравнить неолитические костяки из бассейна Вэйхэ с позднепалеолитическими, относящимися в целом к той же географической области. Морфологические различия между обеими группами, как и следовало ожидать, значительны, но имеют главным образом стадиальный характер. Без всякой натяжки общими закономерностями расогенеза объясняются такие эпохальные изменения, как уменьшение массивности черепа, сглаживание костного рельефа, в частности ослабление надбровья, «выпрямление» лба, сокращение продольного диаметра мозговой коробки (при почти полной стабильности поперечного), обусловленное этим повышение головного указателя, сужение лицад уменьшение прогнатизма. К числу эпохальных сдвигов следует, возможно отнести и постепенный переход от ширрко- к узконосости, от низко- к высокоорбитности. Если составить последовательный хронологический ряд из шаньдиндунской, яншаоской и современной северокитайской черепных серий, то окажется, что в этом ряду последовательно сокращаются продольный и наименьший лобный диаметру, возрастают черепной и глазничный индексы, снижается носовой указатель. Изменчивость имеет одинаковое направление на мужских и женских черепах. Таким образом, логично сделать вывод о непрерывной преемственности расообразования на севере Китая с позднепалеолитического времени до наших дней, о генетической связи между обитавшими на этой территории позднепалеолитическими, неолитическими и современными популяциями [Чебоксаров, 1947, 50–56].

Важно подчеркнуть, что неолитические краниологические серии из бассейна Вэйхэ обнаруживают немало особенностей, сближающих их с древними и современными популяциями южного ответвления тихоокеанских монголоидов, которые обладают переходными чертами от монголоидных рас к австралоидным. Серии, описанные Янь Инем и его коллегами, по сравнению с другими восточноазиатскими сериями черепов характеризуются сравнительно небольшими размерами лица, тенденцией к прогнатизму (особенно альвеолярному), относительной широконосостыо, очень слабым выступанием носовых костей. Эти южные признаки выступают у яншаосцев долины Вэйхэ рассеянно: самое низкое лицо, минимальный альвеолярный угол, наименьший симотический указатель найдены, например, на черепах из Баоцзи, наименьший скуловой диаметр — на черепах из Баньпо, а самый высокий носовой указатель — на черепах из Хуасяня. Очевидно, у яншаосцев был сильно выражен расовый полиморфизм, хотя в целом они, безусловно, занимали промежуточное положение между восточными и южными монголоидами (рис. 15).

Неолитическое население Ганьсу

Многие исследователи, следуя за Ю. Андерсоном, связывали с культурой яншао древние черепа, которые были найдены этим археологом в Ганьсу и Хэнани и подробно описаны в специальной монографии Д. Блэка, опубликованной в 1928 г. [Andersson, 1923, 1—68; Black, 1—83]. В различных стоянках Ганьсу обнаружено 74 скелета (58 мужских и 16 женских), из которых 40 Андерсон относил к неолиту, остальные же 34 — к несколько более позднему времени; из Хэнани известно только 10 костяков (6 мужских и 4 женских). Однако более новые работы китайских археологов показали, что собственно яншаоских черепов в краниологических сериях Ю. Андерсона нет; найденные им костяки из Ганьсу, отнесенные к неолиту, принадлежат культуре мацзяяо (вариант баныпань, датируемый концом III тысячелетия до н. э.). Все другие ганьсуйские черепа из коллекции Андерсона хронологически выходят за рамки неолита, так как относятся ко II и даже к началу I тысячелетия до н. э. (эпохи Инь и Чжоу). Наконец, черепа из Хэнани вообще не связаны с культурой яншао и, возможно, включают даже современные объекты [Ян Цзянь-фан, 1962, 223].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: