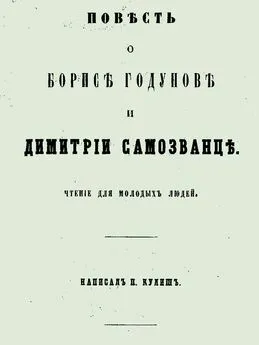

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

- Название:Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Университетская типография, Страстной бульвар

- Год:1888

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 краткое содержание

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «украzнськоz національноz ідеологіz», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кисель уверял Хмельницкого, что слухи о приближении войска вымышлены, и просил его не верить слухам. Но Хмельницкий думал по-своему.

Недели через три, писал к нему король, называя его благородным и верномилым (urodzony i wiernie nam mily), требовал, чтоб он охранял общее спокойствие от своевольных куп, и указывал, что казаки все еще остаются в Любече, Лоеве, Стародубе и других городах Великого Княжества Литовского.

Хмельницкий отвечал ему, от 23 ноября, что войсковая ревизия производится с великою поспешностью, обещал прислать послов на сейм с верноподданническим повержением казаков к ногам королевского маестата и уведомлял, что Крымский хан, по давнишнему обычаю брать дань в черкасах (то есть в земле черкас, черкесов), прислал казакам наказ (przyslal do nas, abysmy), по вечной дружбе, которую они (татары) взаимно завзяли (zawzieli), дать ему две или три тысячи войска для взыскания дани (kazni), как это выговорено и при договоре с королем. «А татары» (писал он) «всегда готовы служить вашей королевской милости против каждого неприятеля».

Положение колонизаторов пустынной Малороссии было беспримерно горестное.

Дикая страна, в которой венецианский путешественник XV века, Контарини, не находил ночлега между Луцком, Житомиром и Белогородкою, эта Rossia bassa, в которой Киев стоял за чертою населенных мест (chi e fuori della detta Rossia), в которой видал он только пьянство, слыхал только про лесных бродяг, — эта панорама бесприютных и голодных трущоб трудами и подвигами их прадедов, дедов и отцов была превращена в страну, цветущую земледелием, скотоводством, промыслами, торговлею, — и созданное смелою, энергическою колонизациею предков многолюдство лишило потомков тех прав, которые были утверждены веками, правительствами, народами, — лишило для того, чтобы «землю, текущую молоком и медом», превратить в такую бесприютную и голодную пустыню, какою Контарини видел ее с ужасом 175 лет назад...

Ach! czyjez serce, czyje w zalu sie nie nurzy? [12] Ах, чье же, чье сердце не погрузится в печаль!

невольно повторяет потомок завзятых и беспутных казаков стих потомка не менее завзятой и по-своему беспутной шляхты, когда широкая земля, напоенная кровью тех и других, отвечает на его вопросы таким же широким молчанием.

Во na rozleglych polach rozlegle milczenie.

Tylko wiatr szumi, smutnie uginajac klosy;

Tylko z mogil westchnienie i tych jek z pod tpawy,

Со spia, ua zwiedlych wiencach swojej starej slawy [13] Ибо на широких полях широкое молчание. Только ветер шумит, наклоняя печально колосья; только вздохи из могил и стон из-под травы тех, что спят на увядших венках своей старой славы.

.

Наших полонизованных русичей мы поминаем польскими стихами. Русских стихов не заслужили эти жертвы римской политики: они предпочли чуждый элемент элементу родному, и судьба жестоко покарала их за отступничество вместе с теми, для кого они сделались отступниками.

Православный предводитель полонизации, не умевший даже повторить малорусской фразы [14] «Были у меня киевские мещане» (рассказывает он); «вместо раты, принесли мне пять червонцев. Сваты Бог! и тое есть, о чем воеводзе на сейм ехаць? так говорит наша Русь».

, Адам Кисель, изобразил их несчастное положение в письме к Оссолинскому яркими красками:

«Пять недель мииовало уже, как посылал я к Хмельницкому, и до сих пор не имею никакого ответа; а при этой его кунктации, всегда для меня подозрительной, чернь остается в купах и не пускает панов по домам. В Брацлаве убито несколько десятков, в Бышеве — десятка полтора. Меды, чинши, паствы, аренды с Киева и отовсюду берут на Хмельницкого; наконец, поташи, где еще были, распроданы... Получил я известие, что большая часть Орды осталась у него, и кочует здесь при нем. На мои вопросы: для чего? отвечают мне, что все это делают наши, которые уже и зимою грозят им войною; при этом охуждают пакты и чего только не говорят! А Хмельницкий все это знает и слышит. Шляхта же (nobilitas) доходит здесь до последнего отчаяния: негде и нечем жить. Хотели было ехать по своим домам, хоть бы нас, говорят, и перебили. Едва кой-как удержал я различными способами. Коротко сказать, нет уже ничего у тех, у кого было по 100.000 имущества: не за что купить хлеба».

Эту картину дополняет Варшавский Аноним рассказом о том, как бедные изгнанники возвращались «к своим порогам» по следам Киселя, въехавшего наконец в Киев на воеводство. «Хмельницкий показывал, будто бы искренно вводит их, и внушал подданным повиновение. Но едва вступила шляхта в свои дома, хлопство снова давай бунтовать, не терпя панов, и начало убийства. Пришлось опять бежать, унося свою жизнь. В Киеве не допустили их до города; скитались по предместью. Редко кому присылали из дому булку хлеба или возок сена, а тут наступила дороговизна. Что у кого еще было в запасе, все принуждены были выискрить. Не многим удалось даже коснуться границ имения своего».

Между тем Хмельницкий (рассказывает Аноним далее) накладывал невыносимые контрибуции в свою пользу на великие добра, которые надобно было возвратить панам, прочие раздал полковникам, захватил староства, замки, маетности, фольварки, забирая всюду доходы, скот, стада и что возможно было взять; чтобы не досталось владельцам, все брали в его скарб; обогащался один общим разорением и оставил владельцам одно право на вступление в те добра».

Кисель, вместе с Косовым, стал убеждать Хмельницкого, говоря, что он привлечет Божие благословение на своих детей, если приостановит разлив крови и слезы изгнанников. «Эти слезы» (внушал ему митрополит) «каплют из людских очей на твою душу. Ведь эти люди жили прежде изобильно, как и другие, а теперь у них нет и куска хлеба. Они же — наши собратия той же благочестивой веры, что и мы с вами, но дни свои проводят в поругании и в слезах. Некоторые перемерли с голода, а других замучили мужики. Бог это видит и грозит отмщением».

Хмельницкий отговаривался, что не он причиной медленности в исполнении Зборовского договора. «Это такое трудное дело» (говорил он), «что его можно сравнить с толстым и высоким дубом: пока он вырос, надобно было ждать столетие».

Объяснением этих слов было событие, случившееся вскоре после архипастырского увещания. «Когда компут 40.000-го войска приходил к концу» (рассказывает Аноним), «казаки-ветераны соглашались на Зборовский трактат, но те, которые завладели чужими добрами, и сделались из поспольства коноводами (hersztami) бунтов, эти отчайдуши , для того чтоб укрыться от кары за свои злодейства, домогались также включения в компут, а было такого своевольного хлопства, не хотевшего вернуться к повиновению своим панам, еще тысяч сорок. Они прислали к Хмельницкому послов, которые говорили ему: Так-то, пане гетмане, покидаешь ты заслуженных тебе людей! выдаешь ляхам на муки тех, которые тебя обороняли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)