Жан Флори - Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи

- Название:Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан Флори - Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи краткое содержание

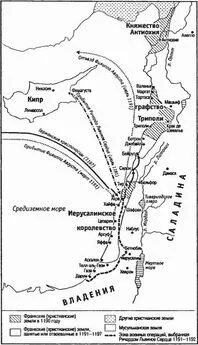

Герой новой книги известного историка-медиевиста Жана Флори Боэмунд Антиохийский входил в число предводителей Первого крестового похода и был одним из самых прославленных крестоносцев той эпохи. Сама его бурная жизнь, полная взлетов и падений, может стать иллюстрацией эпохи крестовых походов и истории западноевропейского рыцарства. Старший сын нормандского рыцаря Роберта Гвискарда, прошедшего путь от простого рыцаря до владыки Южной Италии, Боэмунд ответил на призыв папы Урбана II отправиться отвоевывать Святую землю. Вместе с крестоносным воинством он участвовал во всех крупных баталиях Первого крестового похода: сражался с турками-сельджуками в битве при Дорилее, осаждал ключевой стратегический пункт в Северной Сирии, Антиохию. Благодаря своей отваге, дипломатическим талантам и ловкости он стал правителем первого христианского государства на Ближнем Востоке — Антиохийского княжества. Жан Флори не случайно написал биографию Боэмунда — в этом опытном военачальнике и блистательном рыцаре, как в зеркале, отражались все достоинства и пороки крестоносного воинства: истовое благочестие и жажда наживы, беспримерная отвага и свирепая жестокость. На примере Боэмунда Жан Флори показывает изнанку крестоносной эпопеи: распри и подковерную борьбу за власть и влияние в лагере крестоносцев, тайные переговоры с византийцами и мусульманами, подготовку военных операций и сражений. Биография Боэмунда Антиохийского, созданная Жаном Флори, — это не только захватывающая эпопея, но и неизвестная история Первого крестового похода.

Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К этим наброскам определения того, чем был крестовый поход, неизбежно искаженным в силу своей краткости, я позволю себе добавить и собственное мнение, учитывая при этом каждое из положений, доказанных моими предшественниками. Крестовый поход не возник ex nihilo : он явился результатом медленного формирования в христианском мире идеи священной войны, в которую внесли свой вклад Божий мир и испанская Реконкиста [195] Flori J. La guerre sainte. La formation de l’idée de croisade dans l’Occident chrétien…

; следовательно, крестовый поход — это священная и даже «священнейшая» война, и на таком основании она «освящает», то есть способна возвести в ранг мучеников, тех, кто потеряет на этой войне жизнь, как в случае «джихада» в мусульманской концепции [196] Flori J. Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le christianisme et l’islam…

. Крестовый поход — апогей этой идеи, поскольку речь в данном случае идет не только о том, чтобы воевать против сарацин в Испании или на Сицилии, но и о том, чтобы освободить Палестину, колыбель христианской веры и наследие Христа, а также Иерусалим и его святыни — в частности, Гроб Господень, чья основная роль в духовности того времени была отмечена выше.

Но крестовый поход, или «священнейшая война», — это еще и паломничество по самому предназначению. И эта новая черта как раз и меняет перспективы в период между соборами в Пьяченце и Клермоне. В Пьяченце речь шла лишь о том, чтобы посодействовать, по просьбе Алексея, отправке в Константинополь наемников-латинян. Но проповедуемая и освященная папой римским борьба против турок, которую должны были вести латиняне, превратилась в священную войну, как в Испании. А в таких священных войнах не исключены материальные интересы сторон, и «право войны» осуществляется без промедления. Вознаграждение, добыча, завоевание — все это признавалось законным. Битва «во имя Господа» сопровождалась материальными компенсациями, что не было запрещено. К ней лишь добавили перспективу вознаграждения духовного, исходящего от Владыки небесного, которому служат с оружием в руках [197] Flori J. La guerre sainte et rétribution spirituelles dans la seconde moitié du XI e siècle: lutte contre l’islam ou pour la papauté? // Revue d’histoire ecclésiastique, 85, 1990, 3/4. P. 617–649.

. Таковы были, как я полагаю, перспективы Боэмунда и его норманнских товарищей: прежде всего, они были воинами, отправившимися на завоевание (для себя) и отвоевание (для Бога) земель, некогда являвшихся христианскими, — эта цель, на их взгляд, придавала их битве священный характер.

Однако на Клермонском соборе Урбан II в значительной степени изменил эту идеологию, сделав упор на освобождении Гроба Господня [198] На этот счет я разделяю позицию Becker A. Urbain II et l’Orient // Il concilio di Bari del 1098 / Ed. Palese S., Locatelli, G. Bari. P. 123–144.

. Таким образом, священная война, ведомая на Востоке, превратилась в «крестовый поход», в паломничество — вооруженное, конечно, и массовое, но тем не менее паломничество по своему предназначению, что позволило папе закрепить за ним характерные черты и права, связанные с актом покаяния. Второе постановление Клермонского собора прекрасно резюмирует эту особенность новой идеологии, которую папа развивает и в своих письмах: «Всякий, кто движим единственно своим благочестием, а не желанием почестей или денег, отправится в Иерусалим для того, чтобы освободить Храм Божий, чтобы путь этот был для него лишь путем покаяния» [199] Concile de Clermont , Canon 2, текст в Somerville R. The Councils of Urban II. Vol. I: Décréta Claramontensia. Amsterdam, 1972. P. 71–81. Тщательное исследование этого текста и его интерпретации в Chevedden P. Е. Canon 2 of the Concile de Clermont (1095) and the goal of Church of eastern crusade: «To liberate Jerusalem» or «to liberate the Church of God?» // Annuarium Historiae Conciliorum, 37, 2005. P. 57–108.

.

Итак, крестовый поход предписывался в качестве епитимьи. Он искупал грехи и полностью заменял собой другие, предшествующие формы покаяния. Впоследствии такая замена церковных наказаний стала индульгенцией, полным отпущением грехов, целиком либо частично избавлявшем человека от мук и страданий в ином мире — в чистилище, представления о котором до 1100 года были еще туманными или вовсе не сложились. В 1096 году об этом не было и речи. Однако даже в своей первоначальной форме индульгенция значительно преобразила идеологию крестового похода. Действительно, чтобы поход считался покаянием, рыцари должны были принять в нем участие только лишь из благочестия, а не ради того, чтобы стяжать славу, богатство, добычу или земли — то есть то, чего рыцари желали прежде всего. Кающийся крестоносец, следовательно, отличался от рыцаря, участвовавшего в священной войне. Можно задаться вопросом, какая из этих групп была больше и не часто ли обе эти мотивировки перемешивались в сознании участников.

Даже если Боэмунд был искренним крестоносцем (в чем нельзя сомневаться априори), похоже, он все-таки считал себя прежде всего крестоносцем-завоевателем, а не кающимся пилигримом. Возможно, он еще не знал об эволюции идеологии с подачи Урбана II либо вовсе не принимал ее, что делает из него — и при этом не стоит обвинять его в двуличии — подлинного воина священной войны.

Во всяком случае, именно такой образ Боэмунда представлен в рассказе Роберта Реймского о решении, принятом норманном в Амальфи. Узнав у крестоносцев, которые встретились ему на пути, об их оружии, боевом кличе и целях, Боэмунд обратился к норманнским воинам с настоящей речью о священной войне, без малейшего колебания сославшись на реальные возможности обрести и земную, и небесную славу:

«Пусть примкнет ко мне тот, кто вверяет себя Господу. Рыцари, ныне повинующиеся мне, станьте же рыцарями Бога и отправляйтесь со мной в путь к Гробу Господню. И все добро, что принадлежит мне, считайте своим. Разве и мы не берем начало от франкского корня? Разве предки наши не пришли из Франции, разве не завладели они землями своими силой оружия? Каким бесчестьем покрыли бы мы себя, если бы наши родители и братья пошли на муки и даже в рай без нас? Если это божье воинство (militia) отправится на битву без нашей помощи, нас и детей наших по праву обвинят в том, что роду нашему не хватило храбрости» [200] Robert le Moine. Hierosolomytana expeditio, II, c. 4 // RHC Hist. Occ. T. III. P. 741.

.

Роберт, монах из Реймса, попутно прославляет и «французский народ», к коему причисляет себя Боэмунд, что, несомненно, было сделано в пропагандистских целях, к которым мы еще вернемся. Автор восхваляет и достоинства крестового похода, и самих французов, возвышая династию Капетингов, с которой Боэмунд свяжет себя в 1106 году, взяв в жены Констанцию, дочь короля Филиппа I. Для Боэмунда и в некоторой степени для самого Роберта крестовый поход представлял военное предприятие, удачно соединившее страсть рыцарства к завоеваниям с идеалом священной войны, проповедуемой Церковью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![О Генри - Рыцарь удачи [The Assessor of Success]](/books/1074400/o-genri-rycar-udachi-the-assessor-of-success.webp)