Жан Флори - Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи

- Название:Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91852-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан Флори - Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи краткое содержание

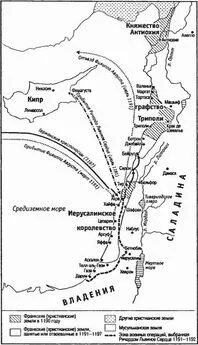

Герой новой книги известного историка-медиевиста Жана Флори Боэмунд Антиохийский входил в число предводителей Первого крестового похода и был одним из самых прославленных крестоносцев той эпохи. Сама его бурная жизнь, полная взлетов и падений, может стать иллюстрацией эпохи крестовых походов и истории западноевропейского рыцарства. Старший сын нормандского рыцаря Роберта Гвискарда, прошедшего путь от простого рыцаря до владыки Южной Италии, Боэмунд ответил на призыв папы Урбана II отправиться отвоевывать Святую землю. Вместе с крестоносным воинством он участвовал во всех крупных баталиях Первого крестового похода: сражался с турками-сельджуками в битве при Дорилее, осаждал ключевой стратегический пункт в Северной Сирии, Антиохию. Благодаря своей отваге, дипломатическим талантам и ловкости он стал правителем первого христианского государства на Ближнем Востоке — Антиохийского княжества. Жан Флори не случайно написал биографию Боэмунда — в этом опытном военачальнике и блистательном рыцаре, как в зеркале, отражались все достоинства и пороки крестоносного воинства: истовое благочестие и жажда наживы, беспримерная отвага и свирепая жестокость. На примере Боэмунда Жан Флори показывает изнанку крестоносной эпопеи: распри и подковерную борьбу за власть и влияние в лагере крестоносцев, тайные переговоры с византийцами и мусульманами, подготовку военных операций и сражений. Биография Боэмунда Антиохийского, созданная Жаном Флори, — это не только захватывающая эпопея, но и неизвестная история Первого крестового похода.

Боэмунд Антиохийский. Рыцарь удачи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кропотливо исследовав подсчеты, представленные в латинских хрониках крестового похода, я предложил в качестве допустимой цифры общую численность участников, добравшихся до Константинополя, от 100 000 до 120 000, среди которых было от 12 000 до 15 000 рыцарей [184] Flori J. Pierre l’Ermite… P. 426–457, в частности, p. 453.

. Джон Франс, независимо от меня, привел примерно те же данные, но сократил наполовину число рыцарей [185] France J. Victory in the East. A Military of the First Crusade. Cambridge, 1994. P. 122 sq.

. Джонатан Райли-Смит сократил его втрое: согласно его предположению, в Никее армия крестоносцев после некоторых потерь насчитывала 20 000 конных воинов, включая сержантов и оруженосцев; среди них было 5000 рыцарей, к которым стоило бы добавить и пехотинцев [186] Riley-Smith J. Casualties and the number of knights on the First Crusade // Crusades, I, 2002. P. 12–28.

. Бернард С. Бахрах, напротив, оценил силы христианской армии в Антиохии примерно в 100 000 — вероятно, это завышенная оценка, если учитывать предшествующие потери [187] Bachrach B. S. The siege of Antioche: a study in military demography // War in History, 6, 1999. P. 127–146.

.

Все эти подсчеты, без сомнения, крайне гипотетичны, однако в одном они сходятся: они задают порядок величины, на который также указывают и все хронисты, — Первый крестовый поход выплеснул на дороги неисчислимые толпы.

Однако нас в большей степени интересуют не общие подсчеты, как уже говорилось, довольно условные, а пропорции. Хронисты, безусловно, были не в состоянии подсчитать общее количество воинов в воинстве крестоносцев, но могли довольно точно воспроизвести соотношение сил между различными группами. Альберт Ахенский, как мы видели, указал на то, что армия Боэмунда насчитывала 10 000 рыцарей и огромное количество пеших бойцов. Соотношение между рыцарями и пехотинцами в армиях Западной Европы в целом было следующим: один рыцарь на пять-десять пеших воинов. Но крестовые походы также были и паломничеством, поэтому соотношение сил, вероятно, было иным, с перевесом в сторону пеших групп.

Иначе обстояло дело с отрядом Боэмунда, в основном состоявшим из воинов и, возможно, рыцарей. Луп Протоспафарий сообщил, что вместе с Боэмундом осаду Амальфи покинули 500 рыцарей [188] Lupus Protospatarius… P. 62.

; вполне вероятно, что другие присоединились к нему впоследствии. Жоффруа Малатерра, сторонник двух Рожеров, отозвался о крестовом походе критически, увидев в предприятии Боэмунда простое повторение пути его отца, посягнувшего на греческую империю. Всегда желавший подчинить себе империю, Боэмунд привлек на свою сторону многих из «этих воинственных молодых мужей, жаждущих всего нового, как и приличествует летам их» [189] Malaterra, IV, c. 24. P. 102.

. «Юношей», ушедших вместе с Боэмундом, было так много, что дяде и племяннику пришлось снять осаду и с грустью отправиться восвояси. Следовательно, можно допустить, что численность норманнского войска, собранного для осады Амальфи, резко уменьшилась после того, как Боэмунд уехал прочь.

Источники, к несчастью, не позволяют более точно определить размер воинства, находившегося под командованием Боэмунда. Очевидно, во всяком случае, что всеми признанная доблесть норманнского рыцарства, вкупе с военными дарованиями Боэмунда, с его знанием греков и в какой-то степени сарацин, наконец, с престижем и славой его отца Гвискарда, одолевшего двух императоров, придавали ему вес, несравнимый с численным вкладом войска, которое, впрочем, сложно назвать незначительным.

Жоффруа Малатерра, как было сказано, изобразил Боэмунда и его войско ватагой молодых рыцарей, жадных до всего нового, а главное, до завоеваний. Следует ли из этого, однако, что Боэмунду недоставало духовности, что он принимал участие в походе в большей степени как человек, ищущий приключений, нежели как крестоносец? Каковы были мотивы, которыми руководствовался Боэмунд? Мы вплотную подошли к теме, которая и сегодня разделяет историков. Вопрос этот требует серьезного рассмотрения, исключающего преждевременные и обобщенные выводы. Подойдя к нему со всей осторожностью, мы надеемся ответить на него лишь по завершении нашего исследования.

Осторожность необходима в силу нескольких причин. Первая — необъективность источников. Одни (например, произведения Жоффруа Малатерры или Анны Комниной) изображают Боэмунда авантюристом, занятым исключительно грабежами и захватом византийских земель; другие — такие, как «Деяния франков», рассказ Тудебода или «Historia belli sacri» («История священной войны») (правда, все они взаимосвязаны), — представляют его благочестивым рыцарем, истинным поборником Христа. Вторая причина кроется в сложном характере персонажа, способного хитрить и утаивать истинные намерения; к тому же с течением времени он мог меняться. Кроме того, нам следовало бы пересмотреть собственное видение крестового похода, которое, вероятно, не соответствует представлениям большинства его участников. И, наконец, необходимо помнить об эволюции самой концепции крестового похода в промежуток времени между соборами в Пьяченце и Клермоне. Две первых причины очевидны и не требуют развернутого обоснования, тогда как две другие, тесно связанные, в нем нуждаются.

Что такое крестовый поход? Мнения специалистов по этому вопросу сильно расходятся, даже если ограничиться рассмотрением первой экспедиции, к которой призывал Урбан II. Прежде всего, не был ли крестовый поход, как полагал Карл Эрдманн [190] Erdmann C. Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1955 (1935).

, просто военной операцией с целью оказать помощь Византийской империи, распространением на Восток концепции «священной войны», уже разработанной Церковью на Западе, в частности, в Испании эпохи Реконкисты, и напрямую не связанной с Иерусалимом? Или, напротив, это был квазимистический поход к Священному граду, который следует рассматривать в эсхатологической перспективе, — гипотеза, которую с блеском, но чересчур рьяно защищали Поль Альфандери и Альфонс Дюпрон? [191] Alphandéry P., Dupront Al. La chrétienté et l’idee de croisade. T. I. Paris, 1954 (1995).

Нужно ли видеть в крестовом походе вооруженное паломничество, нацеленное освободить Святые места и связанное в какой-либо степени с движением Божьего мира, как полагали Поль Руссе, Ганс Эберхард Мейер, Герберт Каудри и Жан Ришар (каждый со своими важными нюансами, которые нет возможности привести на страницах нашей книги) [192] Rousset P. Les Origines et les caractères de la première croisade. Neuchâtel, 1945; Mayer H. E. Geschichte der Kreuzzéüge. Stuttgart, 1965; col1_0 Pope Urban II’s preaching of the first crusade // History, 55, 1970. P. 177–188; Richard J. L’Esprit de la croisade. Paris, 1969; Richard J. Histoire des croisades. Paris, 1996.

? Или же, по мнению Джонатана Райли-Смита [193] Riley-Smith J. The First Crusade and the Idea of Crusading…

, речь шла о паломничестве в знак покаяния и любви к христианским братьям, которых нужно было освободить от гнета турок, как и священные места? Или это была священная война, независимо от ее предназначения, поскольку велась она папой римским против врагов христианства? [194] Riley-Smith J. Les Croisades. Paris, 1990.

Интервал:

Закладка:

![О Генри - Рыцарь удачи [The Assessor of Success]](/books/1074400/o-genri-rycar-udachi-the-assessor-of-success.webp)