Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

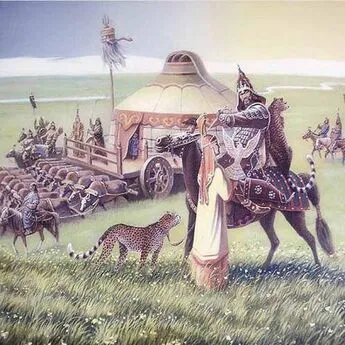

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интересный вопрос, не правда ли? Он, наверное, мог бы заинтересовать теологов, и они, имея доступ к староцерковной литературе, восстановили бы полный текст молитвы. Только на тюркском языке она читалась в старину на Руси» [83, с. 228, 229].

Да, молитва «Отче наш…» известна на армяно-кипчакском языке и опубликована исследователем А.Н. Гарковец в книге «Кипчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский», изд-во «Наука» АН КазССР, Алматы, 1987 г.

Рукопись молитвы хранится в Национальной библиотеке в Париже (есть фото в Интернете).

Кроме того, еще один интересный факт. В книге амстердамского бургомистра, географа и этнографа Николаса Витсена (1641–1717) «Север и восток Татарии», изданной в Амстердаме в 1692 г., приведен список 35 якутских слов с переводом на голландский, а также перевод якутского текста молитвы «Отче наш» на голландский язык. Н.К. Витсен в 1669 г. около четырех месяцев находился в Москве в свите голландского посланника Я. Бореля, где собрал богатую коллекцию разнообразного материала о Сибири.

Отсюда возникает вопрос: каким образом молитва «Отче наш» попала к якутам? От русских миссионеров или от монголов Чингисхана? (по материалам из Интернета (источник – форум евразийского исторического сервера).

«На вопрос, почему Монгольская империя не стала христианской империей (а также мусульманской, буддийской), следует дать такой ответ: это была империя Великого Неба. Монголы сражались и победили киданей, исповедующих буддизм, кереитов и найманов, приверженцев несторианства, мусульман и христиан всех толков и направлений. Был ли у них стимул обратиться в религию одного из покоренных ими народов, если Вечное Небо повелевало им править всей землей?» [140, с. 120]. Железная логика, лучше не скажешь.

И опять же обратимся к исследователю Мураду Аджи. Он первый, кто неопровержимо доказал, что каноны тенгрианства плавно, в течение IV–VI веков перешли в христианство.

«Да, многое забылось с той далекой поры, именуемой средневековьем. Но остались следы. Иконы, иконостасы, храмы с их неповторимой архитектурой, лампады, ладан, парчовые одежды священников, молитвы с земными поклонами и многие другие чисто внешние атрибуты тенгрианства. Они – самые надежные доказательства принятия новым христианством тюркского – тенгрианского канона.

Минули с тех пор века, обрядовая сторона службы, конечно, в чем-то видоизменилась: в Византийской, или Восточной церкви она сохранилась строже, в Римской, или Западной – менее полно. Но следы былого остались, они как генетический код, как узоры на теле человека, от них не освободиться» [83, с. 216–217].

Элементы взаимствования христианством тенгрианских символов наглядно видно на примере как византийский император Константин в 312 году переделал символ Тенгри в «Константинов крест».

«С помощью гуннов Константин стал единоличным правителем византийской части Римской империи. Мировое значение этой победы заключается в том, что Константин после этой победы в 312 г. признал и провозгласил в Европе религию гуннов – тенгрианство, которое на Никейском Соборе переименовал в Христианство, а последователей тенгрианства начал преследовать и уничтожать.

На равностороннем «кресте» Тенгри Константин выполнил следующие новшества: в центре креста расположена крупная христограмма «ХР», над ней лавровый венок. А по сторонам хритограммы – крупные латинские буквы «DN» и «CS», внизу буквы «Vi», которые расшифровываются соответственно как «DOMINUS NOSTER KONSTANTINUS VICTOR или «НАШ ГОСУДАРЬ КОНСТАНТИН ПОБЕДИТЕЛЬ».

Хризма или хрисмон (хи-ро) – это монограмма Христа, которая состоит из двух начальных буквы имени Христа «Х» (хи) и «Р» (ро) скрещенных между собой.

Итак, перед нами изображен так называемый «победный» крест византийского императора Константина или «Констатинов крест» (см. иллюстрации) [112, с. 172–173].

По поводу значения и соблюдения любой религии в любом человеческом обществе, красноречиво и убедительно выразился англичанин Джон Блэк: «Основой любого великого государства, любого общества, всегда служила религия. Будь то Индия, Китай, Палестина, Греция, Карфаген, Африка или цивилизация Южной и Центральной Америки, везде происходило одно и то же: цивилизации возникали из религии, а когда традиционные верования по тем или иным причинам перестали оказывать влияния на общество, нации погибали». То же самое произошло и с Менгу эль (империей Чингисхана), отказ от своей первоначальной тенгрианской религии как на Востоке, так и на Западе, привел к распаду Великой империи, о чем будет дополнительно сказано в Итогах.

Что касается отношения пришлых «монголов» к русской православной вере, то об этом красноречиво говорит ярлык – повеление золотоордынского хана Менгу-Темира 1269 года, выданный им русским митрополитам: «Церковные земли все: и леса, и воды, огороды, виноградья и сады, мельницы, зимовища и летовища, – да не занимают оных ни в чем наши баскаки, ни сановные, ни служилые люди, а что буде взято, да отдадут немедля и беспосульно.

А церковные люди все: мастера, сокольники, пахари, сокольники, пахари, холопы, и слуги, и работницы, и все, кто будет из церковных людей, – никого да не занимают ни во что, ни в работу, ни в сторожу. А попове и чернецы ни дани, ни поплужницы, ни таможницы, ни иного чего не дают, а кто с них возьмет, – баскаци наши, княжьи писцы любиной кто, – смертью да умрет.

Глава III

О монголах

Политически они были монголами, этнически – тюрками.

К.А. Иностранцев (1871–1941 гг.), доктор истории ВостокаПрежде чем начать изучение происхождения монголов, видимо, сначала надо рассмотреть – кто, какой народ здесь кочевал хотя бы за тысячу лет до Чингисхана. И чтобы нас не запутала занимательная история, не вдаваясь в подробности, во II-й главе мы отметили только некоторые этапы из жизни кочевников Евразийской степи согласно хронологии.

А что касается монголов, то естественно и правомерно следует обратиться непосредственно к монгольским первоисточникам. Они – монголы, и никто другой, знают свою историю не понаслышке, не из рассказов иностранцев, а сами из поколений в поколение от своих предков черпают исторические сведения о своей Родине. И начиная с XVII в., слава богу, сохранились монгольские летописи. Их историографию достойно изложил в своем труде Академик Монгольской Академии наук Шагдарын Бира«Монгольская историография (XIII–XVII вв.)», (издание 1978 года).

Приведем краткие сведения об ученом.

Академик Монгольской Академии наук, г. Улан-Батор, ученик Ю.Н. Рериха. Выпускник Московского института международных отношений, по специальности историк. В 1960 году в институте Востоковедения Академии наук СССР защитил кандидатскую диссертацию, а в 1972 году – докторскую.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: