Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наша задача – не искать своих далеких родственников в соседних государствах, а всесторонне изучать феноменальный опыт построения государственности Великим Чингисханом.

Что касается монгольских источников о «монгольском происхождении» Чингисхана, то их два: «Сокровенное сказание», написанное предположительно в 1240 году и «Алтын тобчи», появившееся на свет в середине XVII столетия, причем в последнем родословная Чингисхана восходит к царям Тибета и Индии.

Монголов понять не трудно: какому народу не хочется быть правоправным наследником легендарной личности? Вспомним, что Александра Македонского пытались сделать «своим» аж тридцать народов!» (по Ф. Сибагатуллину).

Глава V

Тюрко-монгольский симбиоз

Оптимальным вариантом этнического контакта является симбиоз, когда этносы живут рядом и порознь, сохраняя мирные отношения, но не вмешиваясь в дела друг друга.

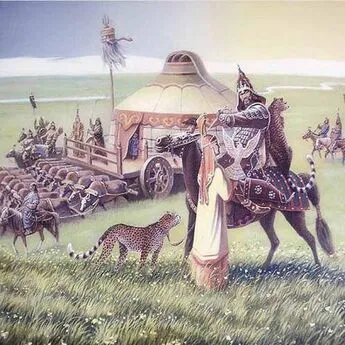

Л.Н. ГумилевПри изучении историографии тюркских и монгольских народов, прежде всего, бросается в глаза общность сюжетно-тематических традиций быта и образа жизни кочевых племен.

Рашид ад-Дин, первые европейские путешественники и последующие исследователи – все отмечают сходство социально-бытовых условий жизни номадов Великой Степи. И это естественно и закономерно, так как почти одинаковые природные и климатические условия веками и тысячелетиями вырабатывали у кочевников схожие навыки приспособления к условиям жизни. Мирные миграции кочевников и военные столкновения между племенами способствовали взаимопроникновению обычаев, традиций и способов ведения домашнего хозяйства и быта. Профессор Е.С. Омаров отмечает: «Взаимопроникновение и взаимообогащение культур различных племен и народов было магистральной линией мирового процесса» [91, с. 55].

Племена номадов, заселившие Великую Степь, в результате постоянных контактов меж собой в течение веков выработали единую и материальную культуру. А так как это возможно только тогда, когда люди владеют одним языком или, по крайней мере, разговаривают на близких, взаимопонимаемых языках, то на всей этой огромной территории должен был быть единый язык или, скажем, диалекты близкородственного языка. Это корневое единство сохранилось в тюркских языках до наших дней.

История кочевых народов похожа чем-то на колоду карт, где меняется козырь. У тюркских народов в каждую эпоху главенствовало на определенной территории какое-нибудь племя (скифы, аланы, гунны, асы, болгары, хазары, печенеги, половцы, татары и т. д.). Но вся эта колода постоянно перемешивалась, никто никуда не исчезал, менялся козырь, лидер» [103, с. 28–29]. Все эти тюркские народы, кочующие по необозримым степям Евразии от устья Дуная до Маньчжурии, исповедовали тенгрианство.

Эту же мысль выразил и выдающийся синолог Н.Я. Бичурин: «На всей полосе Средней Азии от Восточного океана до Каспийского моря на западе, писал он, искони обитали те же самые народы, которые и ныне населяют сию страну; вели тот же самый образ жизни, какой ведут потомки их по прошествии 2 тыс. лет, находились в тех же пределах, в которых последние и поныне живут с небольшим изменением в пространстве» [103, с. 56].

«Подобно метеорам, появлялись и исчезали кочевые империи, менялись их этнические названия (скифы, саки, гунны, авары, булгары, хазары, савиры, половцы, печенеги, татары), но с изменением имени язык древних кочевников не менялся, как и быт, так и образ жизни, и этнический характер и культура» [там же, с. 57].

И далее тот же автор, анализируя многовековую историю, приходит к заключению: «В эпоху мамлюков тюркские языки практически были одинаковы, за исключением небольших диалектных отклонений, что подтверждается данными словаря Махмуда Кашгарского. Это языковое единство сохранилось вплоть до ХХ века. На протяжении многих веков в степях Евразии господствовали различные объединения тюркских народов: Империя Атиллы, Аварский каганат, Тюркские каганаты, Великая Болгария, Хазарский каганат, Печенежская орда, половцы, Золотая Орда. Как было отмечено выше, с изменением этнонима (названия племенного объединения), язык не менялся». [103, с. 83].

Этногенез кочевников также представляется процессом взаимопроникновения и слияния, как древних гуннов, скифов, так и последующих угорских, самодийских, тюркских, монгольских племен и народностей. «Современные этнологи, например, в формировании сибирских племен (татары тарские, тобольские, томские, ишимские, тюменские, барабинские и т. д.) выделяют более двадцати компонентов, связывающие сибирских татар почти с 30 этносами бывшего СССР, в т. ч. и с казахами» [по И.В. Ерофеевой [52, с. 170].

Технология изготовления войлочных ковров и других изделий из войлока с традиционным орнаментом и одинаковой аппликацией до настоящего времени применяется у тюркских и монголо-ойратских народов, являясь частью культуры и быта этих народов и составляя их специфическую отличительную особенность.

Таким образом, мы видим, что тюркскую ветвь туран-алтайцев объединяли в древние времена – язык, обычаи, культура, биологическое происхождение.

Местом их постоянного проживания, являлась и является ныне, территория от Тихого океана на востоке, до Балканских гор на западе, от Сибири и тундры на севере, до Тибета и Иранского нагорья на юге, – в настоящее время на этих землях образовалось и проживает около 50 тюркоязычных национальностей, в состав которых входят в общей своей массе около 100 известных тюркских племен и не менее 1000 родов, их составляющих» [39, с. 126].

У каждого казахского рода издревле имеется свой отличительный родовой знак – тамга, который используется по своему назначению только законными наследниками-носителями. Например, у племени жалаир, таким племенным гербом является «тарак» («Гребень» или «Трезубец» в виде буквы «Ш»). Этот же знак является тамгой у рода таракты племени аргын, у племени тама и у племени табын. И что, самое главное, является абсолютным гербом рода чингизидов – торе (потомков Чингисхана, а таковых в Казахстане тысячи). Подобный герб («трезубец») был и у киевского князя Святослава.

Известный арабский летописец Ибн Фадлаллах ал-Умари (занимал должность секретаря при Египетском султане ал-Малик ал-Насире, умер в Дамаске в 749 году хиджры (1348–1349 гг.) о тюрко-монгольском симбиозе XIII века, происходившем в Великой Степи, писал следующим образом: «В древности это государство было страной кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (татар), и все они стали точно кипчаки, как будто от одного (с ними) рода, оттого, что монголы (и татары) поселились на земле их (кипчаков). Таким образом, долгое пребывание в какой-либо стране и земле заставляет натуру человеческую уподобляться ей и изменяет прирожденные черты согласно её природе» [47, с. 171].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: