Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Расстояния между ямами были значительные, поэтому гонец, как правило, получал две лошади для того, чтобы в пути пересаживаться с одной на другую. Иногда им приходилось ехать в течение многих часов подряд, обмотавшись дополнительным куском ткани во избежание сотрясения организма. Некоторые гонцы могли проехать до 500 километров, делая только короткие остановки для отдыха. Вероятно, многие лошади падали замертво, добегая до станции. Дж. Мэн приводит данные: «Депеша из Легнице до Субетея в ставку Батый-хана на расстояние в 450 км прибыла за 36 часов». «К концу правления Хубилая (1294 г.) в Китае насчитывалось более 1 400 почтовых станций, при которых числилось около 50 000 лошадей, 8 400 быков, 6 700 мулов, 4 000 повозок, 1 150 овец».

Станции значительно отличались одна от другой по степени благоустройства, но в каждой обязательно была гостиница для проезжающих, кухня, общий зал, загон для скота и амбар» [80, с. 201].

Исследователь военного искусства Чингисхана русский генерал-лейтенант М.И. Иванин в 1875 году писал: «Например, при приемниках Чингисхана, пути между Хивой и Крымом были так хорошо устроены, что можно было ездить из Хивы в Крым без малейшей опасности, по всему протяжению пути, продолжавшегося около трех месяцев, не надо было брать с собой никаких съестных припасов, потому что все необходимое можно было получить в гостиницах» [131, с. 55].

Для эффективного функционирования яма, требовалась дисциплинированность всех граждан империи. Жёсткая дисциплина позволяла сделать работу гонцов более безопасной. Каждый житель империи был обязан в случае необходимости предпочесть интересам яма свои собственные.

Военачальники и правители областей независимо от того, где они находились, обязаны были сообщать Чингисхану, а позднее его преемникам, о каждом важном событии так скоро, как только возможно. Благодаря яму Великий Хан постоянно знал обо всём, что случалось в империи.

Иностранные послы также пользовались услугами яма, им даже предоставлялись определённые привилегии. Поначалу это право также предоставлялось купцам, причём бесплатно. Однако, когда им начали злоупотреблять, Великий Хан Мунке (1251–1259 гг.) решил, что купцы должны платить за использование постов яма. Причём, все получали прибыль от безопасности пути. Несколько лошадей на станциях должны были всегда быть запряжены для гонцов Великого Хана.

В § 280 «Сказания» цитируется указ Великого хана Угедея: «Начальствующими лицами над учреждением ямов поставлены Арацян и Тохучар, которые, сообразно с местными условиями, установят станционные пункты и укомплектуют их ямчинами и улачинами. При этом на каждом яме должно быть по 20 человек улачинов. Отныне впредь нами устанавливается для каждого яма определённое число улачинов, лошадей, баранов, для продовольствия проезжающим, дойных кобыл, упряжных волов и повозок. И если впредь у кого окажется в недочёте хоть коротенькая верёвочка против установленного комплекта, тот поплатится половиной носа». И подводя итоги своей деятельности, Угедей-хан говорил: «Во-вторых, я учредил почтовые станции для ускорения передвижения наших послов, а также для осуществления быстрейшей доставки всего необходимого» (§ 281 из «Сказания»).

«mancio pozita…» – «станция в пункте…», откуда и получилось слово «почта».

Нет почты без государства, так же как и нет государства без почты. Для нашего случая существенно лишь то, что известия шли по организованным каналам связи.

Монгольская информационно-транспортная связь поражала европейцев своей четкой организованностью.

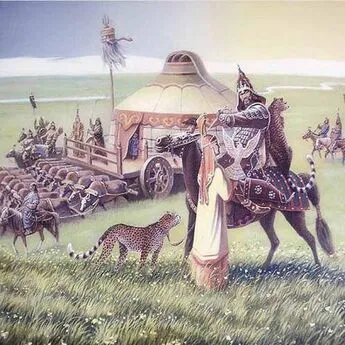

Кочевничество – образ жизни скотоводов, основанный на миграциях по мере смены пастбищ. Евразийская конно-кочевая цивилизация исчисляет свой возраст тремя тысячелетиями. На территории Великой Степи с XI в. до н. э. и до середины II-го тысячелетия, а в Монголии и Казахстане вплоть до ХХ века, господствовал только один способ производства – кочевое животноводство.

С точки зрения евроцентризма, в том числе и с марксистской точки зрения, кочевничество с трудом вписывается в общепринятые периодизации истории. Но, тем не менее, оно было и есть на огромном пространстве Евразии. «Подвижной образ жизни кочевников-скотоводов не давал возможности осуществлять значительные накопления (копить можно было только скот, но его количество ограничивалось продуктивностью пастбищ, и в любой момент из-за засухи или снежного бурана этот природный «банк» мог лопнуть».

Самым рентабельным способом ведения животноводства является кочевое, отгонное животноводство, поскольку этот метод не требует заготовки кормов, строительства помещений для скота, привлечения значительных человеческих ресурсов. Оно обеспечивало население необходимыми для жизни продуктами: мясом, молоком, шкурами, шерстью [103, с. 13, 32].

Натуральное скотоводческое хозяйство кочевников для полного обеспечения жизни было явно недостаточным. Необходимы были жизненно важные предметы быта из железа и ткани. Кочевники с жадностью поглядывали на осёдлых соседей, которые производили шёлк, продукты земледелия и предметы быта ремесленного изготовления. Первоочередной обязанностью степного правителя была организация получения этой добавочной продукции путём торговли, в обмен на свою животноводческую продукцию, скот. Зачастую её добывали путём военных набегов на чужую территорию, захвата добычи, а затем распределяли среди своих подданных.

Торговля с оседлым миром – непременный атрибут номадизма любого типа. Зачастую номады добивались права на торговлю с оружием в руках.

Исследователь номадизма А.М. Хазанов в своей книге приводит убедительный пример необходимости в торговле между кочевниками и Китаем: «Император Сюань-цзунь в 1431 г. откровенно объяснял, почему он разрешил торговлю с кочевниками: «Китай открыл торговлю вовсе не потому, что у него нет лошадей и крупного рогатого скота. Наоборот, варвары целиком зависят от Китая. Если прекратить торговлю, то они непременно озлобятся. Поэтому разрешение двора на торговлю есть, в то же время, и проявление умиротворящей гуманности» [129, с. 334]. И далее историк добавляет: «Не случайно все великие торговые сухопутные пути древности и средневековья были проложены самими кочевниками или при их участии. У кочевников торговля и связанные с нею профессии всегда стояли высоко по шкале ценностей и пользовались большим престижем» [там же, с. 338].

Ещё со II-го века до н. э. от Китая до Среднеземноморья с множеством ответвлений пролегал Великий Шёлковый путь – система древних караванных дорог, соединяющих множество стран. Шёлковый путь называют «дорогой всех времён и народов». Он исправно служил в эпоху древности и средневековья важным средством торговых связей и диалогом между культурами Запада и Востока. Древнегреческий географ Птоломей подтверждает существование этого пути. Историки утверждают следующее: «А всё началось в 138 г. до н. э., когда из Ханьской столицы вышел посольский караван, который сопровождал князя Чжан-Цзяня, посланного императором У-ди в неведомые страны Запада. Через 13 лет Чжан-Цзян вернулся назад. Он смог добраться до районов сегодняшнего Афганистана и первым прошёл прямым путём из внутренних районов Китая в Центральную Азию (из статьи д.и.н. Карла Байпакова «Великий Шёлковый путь»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: