Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

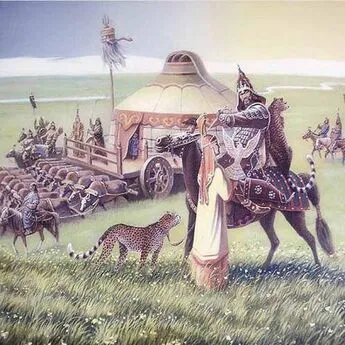

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Хорезмшах приказал сжечь всё в приграничных районах, чтобы армия Чингисхана не нашла себе ни фуража, ни пропитания. И не надо сомневаться в том, что указание великого повелителя не было выполнено. А что касается нужд местных жителей, то эти потребности великого шаха никак не касались» [47, с. 28].

«Никакого народного сопротивления Чингисхану не возникало. Ханы и эмиры наперегонки переходили на его сторону, а простой народ, замученный жадной местной властью, партизанить не рвался» [14, с 186].

Вот всё и встало на свои места. Не злые татары, а Хорезмшах умертвил и уничтожил всех, что «не осталось никого, кто бы защитил и оградил их». И становится ясно, почему мусульмане Маверанахра уже в 1208 году говорили, что «Иго единоверных хорезмийцев хуже ярма неверных».

Спрашивается, с кем воевали жестокие татары, если защищать города было некому? Именно поэтому города правоверных мусульман татары брали, что называется, с ходу, с марша, в походной колонне. Утвердив местных правителей и обязав их платить «десятину», шли дальше. Чем и объясняется то, что за 4 года они прошли от Китая через всю Центральную Азию, Персию, Закавказье, через Кавказский хребет и вышли к аланам, далее завоевали Крым, а потом встретились с русскими на Калке. Это примерно составляет 9 тысяч километров со всеми боковыми ответвлениями.

Жан-Поль Ру, историк-востоковед, почётный директор Национального центра научных исследований (Франция) так охарактеризовал эту эпопею: «… пройти 20 тысяч км за четыре года и победить пять великих народов. Эта эпопея, равной которой никогда не было раньше и которая, наверное, никогда не будет повторена!» [143, с. 32].

А где тот обоз с несметными награбленными сокровищами? Американцы, например, совершили несколько полевых экспедиций по степям Монголии, используя новейшую японскую поисковую аппаратуру, но, к сожалению, никаких следов сокровищ нигде не обнаружили. А куда девались захваченные многочисленные пленные? Кому их продавали? Историки об этом предпочитают умалчивать.

Например, фашисты уничтожили в концентрационных лагерях миллионы евреев, поляков, русских только за их расово-этническую принадлежность. Чингисхану такое не приснилось бы и в кошмарном сне [72, с. 87].

«Чингисхан, как и другие великие завоеватели всех времен и народов, мог спокойно уничтожить свой или неприятельский отряд, мог, если считал это выгодным и полезным для своих целей, перебить население какого-нибудь города, но зато он никогда не прибегал к бесполезным зверствам, никогда не проявлял варварской жестокости по отношению к пленным врагам, чтобы утолить жажду мести» [72, с. 89].

Монгольский исследователь Ч. Чайсамба относительно жестокости Чингисхана, комментирует следующим образом: «Монголы просто были вынуждены реагировать беспощадностью на любое проявление сопротивления, так как они в десятки, сотни раз уступали покоренным народам по численности. Лишь ценой террора и кровавой расправы монголы пытались держать эти народы в повиновении. Террор, как политическое явление, существовал и при якобинцах, и при коммунистах. Однако монголы никогда не относились к другим народам по общепринятому принципу ведения войн: враг есть враг. И это выражалось в том, что монголы никогда не убивали тех, кто не оказывал им сопротивления и выражал свою покорность, и не разрушали их городов» [137, с. 36].

Казахстанский исследователь Булат Кыстаубаев спрашивает у дотошных средневековых летописцев – где находился тот металлургический завод по производству железных цепей, способный обеспечить кандалами 30 000 пленников. Странно также, что археологи Узбекистана до сих пор не могут найти, по меньшей мере, 30 000 останков ратников с доспехами (они сохраняются 1000 и более лет) [72, с. 75].

Несомненно, вторжение татарских войск в другие страны, как единодушно отмечают почти все летописцы, сопровождалось всеобщим разбоем и мародёрством. Таковы были обычаи ведения войн в средневековье. Последствия их катастрофичны. Но оккупации Руси татаро-монгольскими войсками, как такового, не было. Татарское войско, как уже неоднократно здесь отмечалось, установив местную власть, уходило в поход дальше. Вся полнота власти на местах, как и прежде, осуществлялась местными князьями. Они, князья, собирали дань с населения для отправки «десятины» в Орду, при этом не забывая про свои потребности. А вот эти потребности, ввиду алчности человеческой природы, были беспредельны. Мало своей вотчины, так заглядывали и к соседу. И если он был слабым, загребали себе всё подряд.

Межкняжеские усобицы продолжались. Обиженные жаловались в Орду. Верховный хан присылал свои войска для установления порядка, который, как правило, сопровождался устрашающим погромом.

Современный российский исследователь К.П. Пензев по данным русских летописцев подсчитал, что с 1241 по 1380 годы (до Куликовской битвы) русские князья приводили с собой из Орды на Русь 13 татарских ратей, чтобы лично утвердиться на великокняжеском престоле, либо наказать своего противника. Сюда входит и злопамятная «Неврюевская рать» 1252 года и «Дюденева рать» 1293 года, которые принесли Руси неисчислимые бедствия, благодаря содействию русских князей, в т. ч. и таких, как святой Александр Невский и «собиратель земли русской» князь Иван Данилович, прозванный Калитой. Тот же исследователь подсчитал, что за это время (до 1380 года) произошло 28 крупных локальных военных столкновений русских князей меж собой без участия татарских войск [98].

Составитель и комментатор современного издания книги С. Герберштейна «Московия» Зоя Ножникова подтверждает этот тезис следующим образом: «Братья (наследники Великого князя Александра Невского) жаловались друг на друга татарам, Андрей – золотоордынским, Дмитрий – Ногаю, который к тому времени захватил Крым. Следовали ложные примирения, снова битвы и снова свары, единственно реально результатом которых были новые и новые приходы татар на Русь» [113, с. 534]. Спрашивается: а кто при этом пострадал? И кто виноват? [98].

Англичанин Чарлз Джон Гальперин утверждает: «Хотя никто не станет отрицать харизматическое лидерство Чингиса, считая его благородным дикарем, идеализированным мифом, тем не менее, никто не объясняет и не сможет до конца объяснить причину его успехов» [49, с. 114]. К сказанному следует заметить, что историческая наука не стоит на месте, постоянно совершенствуется. В будущем, надо полагать, найдутся историки, которые сумеют объяснить причины военных успехов Чингисхана.

Один из ведущих чингизоведов начала ХХ века, ойрат по национальности, Э. Хара Даван в своей книге «Чингисхан как полководец и его наследие», изданной в Белграде в 1929 году дал блестящую характеристику Потрясателю Вселенной: «Выдающийся полководец, не менее выдающийся государственный деятель, разносторонний гений, величайший организатор тайной и открытой дипломатии – таков сегодня никем неоспариваемый «приговор» современной историографии этой личности. В обрамлении таких эпитетов, в сонме таких оценок Чингисхан занял достойное место в плеяде других выдающихся исторических личностей».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: