Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Учёный-китаевед В.П. Васильев подводит итог: «Так что же принуждало людей – как китайцев, так джурчженей, например, переходить на сторону татар, то есть, уже не только татар, а представителей (и целые сообщества) других народов, ставших преданными державы монголов и носителями Монгольской идеи. И которые назывались монголами (исключительно в собирательном смысле) – как члены единой политической системы. Монголы служили своей державе потому, что в программе Чингисхана предусматривалось (и не только предусматривалось, но и реально осуществлялось) обеспечение «исполнения законов, отвечающих потребностям всего сообщества народов» монгольского государства» [28, с. 269].

Французский востоковед отмечает: «Главными качествами Потрясателя Вселенной были ум и рассудительность. Он совершал или позволял совершать самые немыслимые массовые зверства, но лишь потому, что в современной ему монгольской среде иного способа ведения войны не знали, как не представляли себе другого образа жизни, кроме кочевого, находя оседлые страны годными только для грабежей, разбоя и охоты на человека. Но в тот день, когда Чингисхана убедили, что дело обстояло иначе, он немедленно решил использовать новый опыт, тут же приказав Елюй Чуцаю разработать программу регулярного управления оседлым краем, включив в неё перечень фиксированных податей, словом, всего того, о чем говорил «китайский» советник» [105, с. 226].

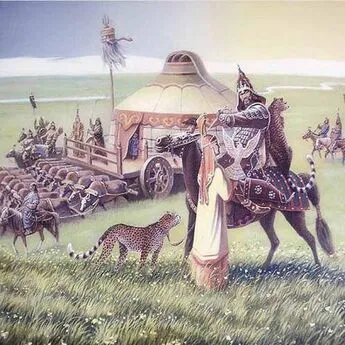

Одним из способов достижения своих побед Чингисхан видел в возможности устрашения своих потенциальных противников. Испугать, ошеломить, покорить воображение своих врагов несокрушимостью надвигающегося монгольского войска. Показать и доказать, что капитуляция, беспрекословное подчинение является условием сохранения им жизни, а вооруженное сопротивление – гибель всему живому. Поэтому иногда монголы «стирали с лица земли» целые города. Чингисхан пресекал на корню зарождавшиеся против него ростки восстаний, подавлял сопротивление прежде, чем оно успевало сформироваться. Он не знал пощады. «Я запрещаю вам, – говорил он своим орхонам, – проявлять милосердие к моим врагам без моего на то указания. Когда враг завоеван, это еще не значит, что он покорился: он всегда будет ненавидеть своего нового хозяина» [19, с. 194–195].

Другой английский историк Джон Мэн полностью подтверждает этот тезис: «Монголы использовали террор в качестве стратегии, действуя с такой ужасающей жестокостью в одном городе, что другие просто беспрекословно сдавались… люди должны были понимать, что противостояние означает смерть, а капитуляция означает выживание» [27, с. 156].

Как уже известно читателю, в ставке Мухали целый год находился южносунский дипломат генерал Мэн Хун. Его интересы – чтобы исчезла с политической карты империя Цзинь – их заклятый враг. Но выгоду из этой сложной политической игры извлёк Чингисхан. Сначала он руками китайцев, в т. ч. и южных (зачем же у него тогда целый год находился генерал Мэн Хун) Чингисхан покорил Северный Китай (империю Цзинь), а потом в 1280 г. его внук, хан Хубилай покорил и Южный Китай (империю Сун).

Итог хитроумной комбинации Чингисхана подводит татарский историк и писатель Г.Р. Еникеев: «Таким образом «малочисленные монголы победили Великий Китай, объединив те народы, которые не хотели стать жертвами китаизации» [28, с. 269].

Ему вторит академик Б.Я. Владимирцов: «Джурдженские военачальники и чиновники поняли, что нашествие Чингисхана совсем не обычный наезд или набег полудиких кочевников и его войска не нестройные толпы степных наездников, и стали видеть в монгольском хане будущего владыку Китая, которому суждено низвергнуть цзиньцев и основать свою новую династию» [136, с. 173]. Что в недалёком будущем так и произошло. И далее академик продолжает: «Быстро создавались новые полки и целые корпуса из китайцев, джурчженей и киданей, которые подчинившись монгольской военной дисциплине, увеличивали его силы и позволяли ему сберегать чисто монгольские войсковые части» [там же].

Французский историк Рене Груссе заключает: «Чингисхан превратил борьбу монголов против цинов в национальную войну!» [48, с. 246].

Из «золотого рода» семейства Чингисхана, участников войн, погибло только трое: внук Мутуген, сын Чагатая, при штурме крепости Бамчан; Кулькан, младший брат Чингисхана, при штурме крепости Коломна и зять Чингисхана Токучар – при штурме Нишапура.

Аналогичный случай массового перехода населения на сторону войск Чингисхана произошёл в 1218 году при вступлении войск Джебе-нояна (2 тумена) в Восточный Туркестан против Кучлука. Джебе объявил населению, что каждый житель может исповедовать веру, какая ему будет угодна, и что мирные жители не потерпят никакого урона. В стране повсюду начались восстания против Кучлука, притеснителя мусульман, и монголов стали принимать как избавителей [136, с. 177].

В 1219 году к Чингисхану, когда он со своей армией находился на юго-востоке от оз. Балхаш (перед вторжением на земли Хорезмшаха), прибыли со своими войсками Араслан-хан, предводитель карлуков, Сункан-тегин – новый правитель Алмалыка, идикут Баурчук – предводитель уйгуров. Монгольская армия, по подсчётам Бартольда, стала насчитывать от 150 до 200 тысяч воинов, что было значительно меньше армии Хорезмшаха [59, т. 1, с. 256].

Исследователь Булат Кыстаубаев в своей книге приводит любопытный факт, что во время осады Отрара на сторону войск Чингисхана перешло кипчакское войско в количестве 10 тысяч воинов во главе с Караша-беком. Это было не предательство, а осознанный выбор в пользу близких по крови, языку, культуре, духу племен против вчерашних завоевателей. То же самое происходило затем и в других городах Хорезма [72, с. 145].

«Не все современники событий восприняли вторжение монголов как огромное несчастье. В средние века война была обычным делом. Если столько государств рухнуло под монгольским напором, значит, эти государства не обладали внутренней силой. Осознание этого факта открылось не всем. Врач Абд-ал-Латиф из Багдада (ум. 1231–1232 гг.) знал, почему хорезмийцы уступили монголам «Хорезмшах Мухаммад ибн Тукуш был вор и насильник, а его солдаты были сбродом, … большинство из них были тюрки – либо язычники, либо невежественные мусульмане… Он имел обыкновение убивать часть племени, а оставшихся брать к себе на службу, и сердца их были полны ненависти к нему. Ни по отношению к своему собственному народу, ни по отношению к врагам он не вел осмотрительной политики… И вот выступили против него эти татары, все сыновья одного отца, с одним языком, одним сердцем и одним вождем, которому они повиновались » [140, с. 159].

Другой пример. Русский князь Ярослав Всеволодович с Бату-ханом заключили мирное соглашение, и из рук хана князь получил ярлык на Великое княжение на Руси, а в западном походе в Европу в составе войск Бату-хана, наряду с другими, находились и русские ратники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: