Хани Горо - Японская империя. История страны самураев

- Название:Японская империя. История страны самураев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-4438-0589-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хани Горо - Японская империя. История страны самураев краткое содержание

Перед вами уникальная книга о самой незнакомой российскому читателю из великих империй планеты – Японской. В ХХ веке Россия дважды воевала с Японией, но эта страна и сейчас остается для нас загадкой Востока. А между тем все больше российских граждан посещают Японию то с деловой целью, то как туристы. Открыть для них Японию, подготовить к встрече с другой, мало похожей на нашу цивилизацией – цель этой книги.

Автор – всемирно известный японский историк ХХ века Хани Горо, а его книга выдержала в Стране восходящего солнца более десятка переизданий и многократно издавалась за рубежами Японии. Исследование охватывает огромный период времени – от зарождения японской государственности до краха имперской Японии в 1945 г. Автор в своем труде отходит от официозной трактовки событий японской исторической наукой, предлагает свою периодизацию японской истории и выдвигает ряд смелых гипотез.

В современной России книга выходит впервые и в новой редакции, с большим количеством уникальных иллюстраций.

Японская империя. История страны самураев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В то время капитал Японии равнялся 74 миллиардам йен, из которых торговый капитал составлял 13 миллиардов, промышленный капитал – 10 миллиардов, капитал других отраслей – 16 миллиардов, а сельскохозяйственный капитал равнялся 35 миллиардам йен, то есть составлял 47 процентов всего капитала страны.

Следовательно, сельскохозяйственный капитал продолжал преобладать, и по составу капитала Япония являла собой типичный образец аграрной страны. Та огромная роль, которую играла земельная рента в экономике Японии, является очевидным свидетельством пережитков феодализма. Из 92 миллиардов йен, в которые оценивалась в 1930 году вся собственность частных лиц и торговых предприятий, земля, посевы, а также сельскохозяйственные строения оценивались в 50 миллиардов йен, то есть составляли более половины стоимости всего национального имущества. Это говорит о том, что Япония оставалась аграрной страной, в которой класс помещиков имел очень большой удельный вес. В японской деревне продолжали доминировать отсталые феодальные отношения и существовало неравное распределение земли. 50 тысяч крупных помещичьих хозяйств, каждое из которых имело более чем по 10 тё земли, хотя и составляли всего лишь 7/30 всех крестьянских хозяйств, число которых достигало 6,4 миллиона, владели, однако, более чем 1 миллионом тё обрабатываемой земли, то есть 1/6 всей обрабатываемой земли Японии, к тому же им принадлежали самые хорошие земли страны. Эти помещики сдавали свои земли в аренду малоземельным и безземельным крестьянам.

Кроме того, мелким и средним помещикам и зажиточным крестьянам, число хозяйств которых достигало 300 тысяч и которые владели от 3 до 10 тё земли, принадлежало около 2 миллионов тё земли, причем половину этой земли они сдавали в аренду, а остальную обрабатывали капиталистическим способом, используя наемный труд.

Землевладельцам, владевшим от 1 до 3 тё земли и число хозяйств которых составляло 900 тысяч, принадлежало около 1,7 миллиона тё, причем значительную часть земли они сдавали в аренду, а остальную землю обрабатывали, используя наемный труд.

Землевладельцам, владевшим от 5 тан до 1 тё и число хозяйств которых составляло 1,3 миллиона, принадлежало 930 тысяч тё, и они обрабатывали землю сами. Самым бедным слоем земледельцев были безземельные арендаторы и бедные крестьяне, число хозяйств которых составляло 4 миллиона, из них 2,5 миллиона хозяйств имели площадь не более 5 тан, причем вся площадь их земли составляла около 500 тысяч тё. Остальные 1,5 миллиона хозяйств не имели своей земли.

В Японии площадь арендуемой земли непрерывно увеличивалась, составив почти 50 процентов всей обрабатываемой земли, вместе с тем росло и число безземельных арендаторов, достигшее почти 30 процентов всего числа крестьянских хозяйств.

К тому времени число рабочих, запятых в сельском хозяйстве, превысило 5 миллионов человек, а число хозяйств, использовавших сельскохозяйственных рабочих (постоянных, сезонных и поденщиков), превысило 200 тысяч. Все это также ускоряло процесс развития капиталистических отношений в японской деревне.

Однако в японской деревне все еще господствовали арендные отношения, при этом арендная плата составляла около 55 процентов урожая; помимо арендной платы, в Японии существовал обычай взимать дополнительную плату за землю и в других формах; в большинстве случаев арендатор вынужден был платить помещику за аренду рисового поля до 80 процентов урожая.

Земельная рента в Японии была чрезвычайно высокой, препятствуя развитию сельского хозяйства.

Из 35 миллиардов иен, вложенных в сельское хозяйство Японии, цена земли составляла 28 миллиардов йен, то есть 80 процентов. 6 миллионов тё обрабатываемой земли вместе с пастбищами и лесами оценивались в 28 миллиардов йен, то есть в среднем стоимость 1 тё земли равнялась 1 тысяче йен. В 1930 году цена обрабатываемой земли в Японии поднялась приблизительно с 3 до 5 тысяч йен за 1 тё.

В то же время стоимость всей годовой продукции сельскохозяйственного производства Японии определялась в 3 миллиарда 253 миллиона йен. Если, исходя из этой суммы, определять среднюю стоимость продукции, получаемой с 1 тё обрабатываемой земли, при общем количестве обрабатываемой земли 6 миллионов тё, то она равна 535 йен. Поэтому легко можно представить себе, каким тяжелым бременем для сельского хозяйства Японии являлась чрезвычайно высокая стоимость земли и высокая земельная рента.

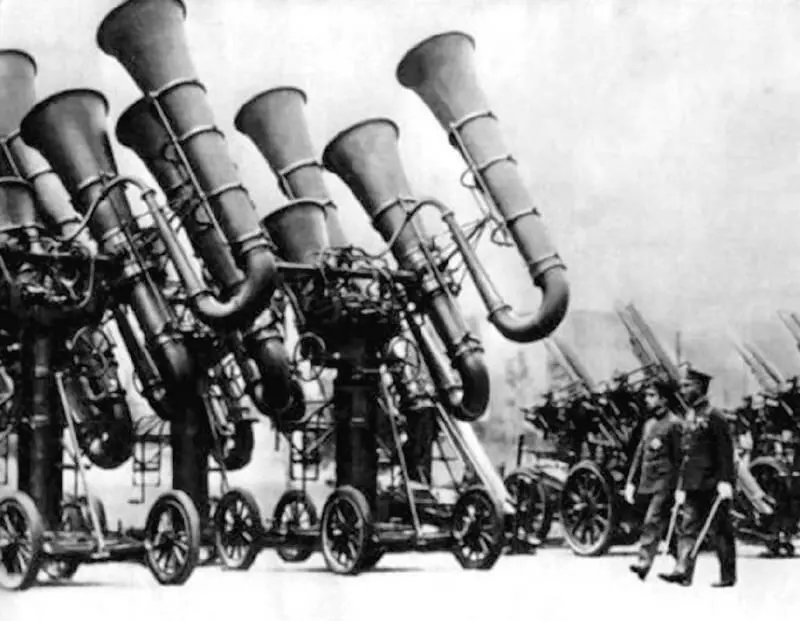

Локаторы. Были на вооружении японской армии в 30-е гг. XX в.

Даже если считать, что средняя арендная плата взималась в размере 50 процентов урожая, то арендная плата с 1 тё будет равняться около 260 йен. Следовательно, при общей площади арендуемой земли около 2,8 миллиона тё доход помещиков только от арендной платы превысит 730 миллионов йен в год.

Это подтверждали и статистические данные японского Ипотечного банка. Эта высокая земельная рента ложилась невероятным бременем на плечи малоземельных и безземельных крестьян. Помимо помещиков, крестьян эксплуатировали торговцы и ростовщики; кроме того, они должны были выплачивать высокие налоги. Государственные налоги составляли от 30 до 35 процентов доходов крестьян Японии. 4 миллиона крестьянских хозяйств, у которых было менее 1 тё земли и у которых отбирали 50–60 процентов урожая в качестве арендной платы, только с большим трудом могли прокормить семью на остаток урожая с обработанного ими клочка земли; однако, несмотря на это, они должны были еще платить высокий денежный налог. И тут на арене появляется безжалостный ростовщический капитал. Оптовые цены и цены, по которым мог продать сельскохозяйственную продукцию непосредственный производитель, были различны. Существовал большой разрыв между ценами на зерно осенью, когда вынуждены были продавать продукты урожая беднейшие крестьяне, и ценами весной, когда беднейшие крестьяне из-за нехватки продуктов питания вынуждены были покупать зерно. Из этого исходил в своей деятельности в японской деревне торговый капитал.

Из-за высокой земельной ренты и высоких налогов японские крестьяне вынуждены были прибегать к интенсивным методам обработки земли, и земля никогда не оставалась под парами. Поэтому крестьянам приходилось вносить в почву много удобрений, и потребление их в Японии было очень большим. Установлено, что бедные крестьяне Японии, кроме использования тех средств улучшения почвы, которые давало им собственное хозяйство, должны были также покупать удобрения. Эти затраты составляли 8 процентов стоимости всего урожая. Здесь тоже открывалось широкое поле деятельности для торгового и ростовщического капитала. Обычно урожай крестьян скупался на корню, а удобрения продавались крестьянам в долг. Торговый и ростовщический капиталы, будучи тесно связаны друг с другом, оплели японских крестьян по рукам и ногам. Помимо этого, крестьяне страдали от непосредственного господства монополистического финансового капитала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэйдж Типпот - США. Полная история страны [litres]](/books/1060851/sejdzh-tippot-ssha-polnaya-istoriya-strany-litres.webp)