Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века

- Название:Польша и Россия в первой трети XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентИндрик4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-087-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века краткое содержание

В монографии впервые в российской и польской историографии комплексно исследуется история конституционного Королевства Польского 1815-1830 гг. в составе Российской империи. Рассмотрены основные тенденции экономического, общественного и политического развития польского государства, фундаментальные процессы трансформации польского общества первой трети XIX в. и его социальных и политических институтов во взаимодействии с соответствующими институтами Российской империи. Особое внимание уделено конституционному устройству Королевства, общественному движению и конспирации. Широко представлено развитие польской национальной культуры в эпоху, предшествовавшую восстанию 1830-1831 гг. Рассмотрены также проблемы взаимного восприятия и формирования национальных стереотипов поляков и россиян во взаимоотношениях общества России и Польши.

Польша и Россия в первой трети XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

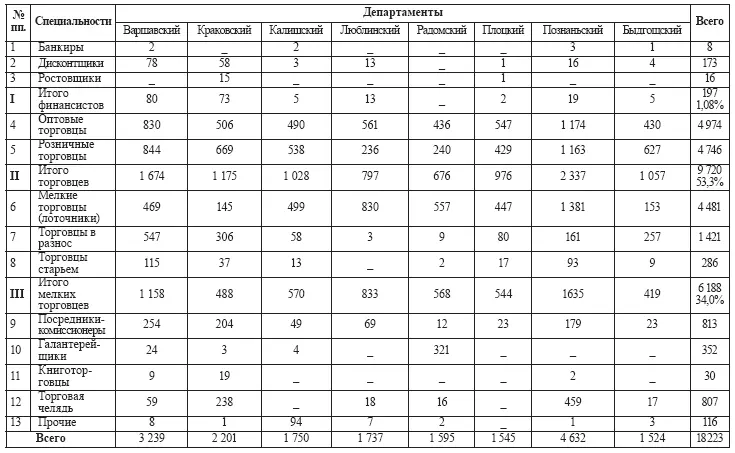

Вторым по значению после ремесла занятием городского населения была торговля [6]. Перепись 1810 г. зафиксировала 11 видов торговой деятельности, их соотношение представлено в таблице № 21.

При этом выделено только три специализированных вида торговой деятельности (финансирование торговли, книготорговля и продажа галантереи). По числу занятых (60%) и по оборотам решительно преобладала розничная и мелкая торговля. Оптовая торговля обслуживала преимущественно помещичьи фольварки и мануфактурный сектор экономики и сосредоточивалась на перепродаже сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного сырья. Финансовая сфера была связана преимущественно с торговлей и главным образом, с одной стороны, зависела от потребностей торгового капитала, а с другой – концентрировалась на ростовщичестве, что и обусловило исключительное преобладание вексельных и ростовщических операций. Иных сфер финансовой деятельности перепись 1810 г. не зафиксировала. Учетный курс по дисконтным операциям в период, предшествовавший образованию в 1828 г. Польского банка, колебался от 10 до 24% 57. Это дополнительно свидетельствовало о низком экономическом потенциале польского города, о слабости его внутренних ресурсов. Экономическая и социальная структура города соответствовала уровню развития простого товарного производства. Город обладал крайне ограниченными людскими и материальными возможностями для расширенного воспроизводства и капиталистического накопления. Таким образом, основные тенденции развития города как социального института в первой трети XIX в. находились в том же русле, что и во второй половине XVIII в.

Невысокий экономический потенциал польского города и замедленность его социального развития стали важными причинами преобладания консервативных тенденций в сословном строе города и сословном статусе отдельных групп городского населения. Важнейшей сословной привилегией горожан, установленной издревле и сохраненной неизменно в Королевстве Польском 1815-1830 гг., было исключительное право торговой, ремесленной и промысловой деятельности. Право это поддерживалось податной системой и было связано с обложением горожан консумпционным сбором (на производство пряжи и убой скота) 58.

Провозглашая сохранение за городами всех прежних прав и привилегий, законодательство Королевства Польского устанавливало целый ряд запретов для крестьян и еврейских общин на торговую и ремесленную деятельность в городах. Важнейшим элементом сословной организации горожан была цеховая система, получившая в 1816 г. новое законодательное оформление в декрете наместника «Об управлении ремеслами, искусствами и профессиями». В нем звучали свойственные «духу времени» декларации о свободе предпринимательства, о недопустимости монополий и т. и. Однако утвержденная декретом система, по сути, продолжала прежние традиции, когда торговля и ремесло в городах регулировались цехами во главе с пожизненно избранными мастерами. Цехи охраняли свои привилегии, не допуская на городские торги сельских ремесленников и торговцев, препятствовали основанию новых ремесленных и мануфактурных предприятий, в частности, запрещая своим членам (подмастерьям и ученикам) работать на предприятиях, не получивших от ремесленного цеха разрешения на деятельность в городе. Как и прежде, цехи оставались замкнутыми корпорациями во главе с обособленной цеховой верхушкой – мастерами, допуск в которую подмастерьев был в высшей степени затруднен 59.

Таблица № 21.

Число людей, занятых в торговле (по переписи 1810 г.) 56

Охраняя сословные привилегии горожан в области ремесла и торговли, власти вместе с тем проводили курс на консервацию сословного неполноправия городского населения. Так, было сохранено установившееся еще во времена шляхетской Речи Посполитой деление на королевские и владельческие города, принадлежавшие крупным землевладельцам-магнатам. С 3 февраля 1816 г. королевские (народные, вольные) города именовались казенными, владельческие города – частными. Таким образом, примерно половина городов, находившихся на территории шляхетских владений, по-прежнему оставались под властью своих шляхетских сеньоров как собственников городской территории, по отношению к которым горожане выступали в качестве держателей городской недвижимости и платили чинш. Более того, шляхетские привилегии в отношении владельческих (частных) городов были даже расширены, когда право основания новых городов оказалось предоставлено исключительно дворянам 60.

Охраняя сословные привилегии горожан, шляхетское государство Королевство Польское целиком подчинило себе города в административном и полицейском отношении. Устанавливался особый статус воеводских городов, которые подчинялись воеводским комиссиям. Постановлением наместника от 27 февраля 1817 г. к воеводским городам были приравнены ряд крупных городских и промышленных центров: Лодзь, Влоцлавек, Лович, Згеж и др. 61.

Система управления городами Королевства вводилась постепенно и прошла в своем формировании ряд этапов. Новый порядок был определен Органическим статутом 27 ноября 1815 г., согласно которому Королевство Польское разделялось на 51 городской тминный округ. Из них 8 округов образовывались в Варшаве, 2 – в Калише, по одному – в Сандомире, Пётркове, Люблине, Радоме и Плоцке. Остальные 36 округов объединяли прочие города страны. Только 15 апреля 1818 г. указом наместника были ликвидированы муниципальные и городские советы, учрежденные в 1807 г.

Право участвовать в тминных собраниях получили лица, не имевшие дворянства: 1) обыватели – собственники городской недвижимости, платившие соответствующие налоги; 2) фабриканты, ремесленники, купцы, имевшие собственных товаров не менее чем на 10 тыс. польских злотых (1,5 тыс. руб.); 3) священники и викарии; 4) профессора, учителя и все занятые в народном просвещении; 5) художники и другие лица, получившие общественное признание в области науки, искусства и за содействие торговле и промышленности 62. Недворянский характер городских гмин только подчеркивал их сословный характер.

Примером городской гмины может служить гмина Сандомира – воеводского центра и относительно крупного города Королевства Польского 63. Еще во времена Княжества Варшавского Сандомир имел большое значение во время войны 1809 г., так как обладал немалыми мобилизационными людскими и материальными ресурсами. В 1810 г. в городе было 217 домов и 1421 житель; в 1815 г. – 1 074 жителя, в том числе 314 евреев и 760 христиан; в 1822 г. (вместе с 12 предместьями) – уже 390 домов и 3 086 жителей. В 1817 г. в городе работали 72 ремесленника (в том числе 20 портных, 12 каменщиков, 8 пекарей и 5 ткачей). По темпам роста Сандомир существенно превосходил средний уровень, достигнутый городами Королевства Польского (см. таблицу № 18). Однако подавляющее большинство горожан были заняты сельским хозяйством. Об этом свидетельствует и состав сандомирской гмины (см. таблицу № 22) 64.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: