Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века

- Название:Польша и Россия в первой трети XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентИндрик4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-087-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века краткое содержание

В монографии впервые в российской и польской историографии комплексно исследуется история конституционного Королевства Польского 1815-1830 гг. в составе Российской империи. Рассмотрены основные тенденции экономического, общественного и политического развития польского государства, фундаментальные процессы трансформации польского общества первой трети XIX в. и его социальных и политических институтов во взаимодействии с соответствующими институтами Российской империи. Особое внимание уделено конституционному устройству Королевства, общественному движению и конспирации. Широко представлено развитие польской национальной культуры в эпоху, предшествовавшую восстанию 1830-1831 гг. Рассмотрены также проблемы взаимного восприятия и формирования национальных стереотипов поляков и россиян во взаимоотношениях общества России и Польши.

Польша и Россия в первой трети XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

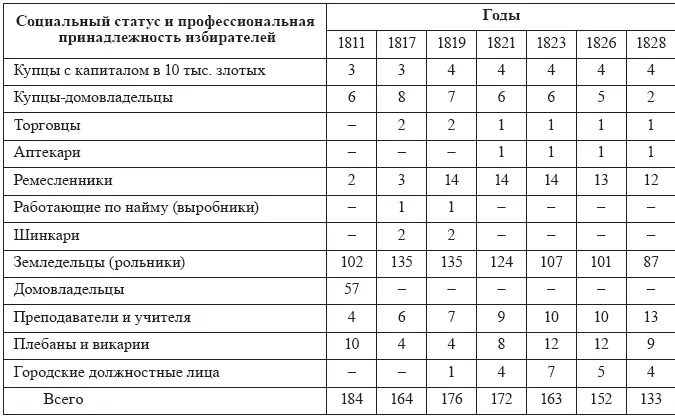

Таблица № 22.

Избиратели по городской гмине Сандомира 1811-1828 гг.

За все время существования Королевства Польского наибольшее число избирателей в городской гмине Сандомира составляло 176 чел. в 1819 г., то есть правом голоса обладали только 5,7% городских жителей. Хотя Сандомир принадлежал к крупным польским городам и был главным городом воеводства, подавляющее большинство среди избирателей, а к их числу относились только состоятельные горожане, составляли земледельцы-рольники.

Главным условием для включения жителя города в гмину, а следовательно, и его принадлежности к городскому сословию, и внесения его в список избирателей было обладание недвижимостью в городе, что подтверждал претендент квитанцией об уплате налогов. Для защиты сословных прав горожан декретом наместника от 18 марта и постановлением

Сената от 3 октября 1821 г. было установлено, что собственность на дом в деревне избирательного права не давала 65.

Перед созывом тминного собрания президент города вызывал всех избирателей в магистрат для установления их избирательного права и проверки списка (реестра) избирателей. В новых списках вычеркивали умерших и уехавших из города, утративших собственность или поступивших на службу к частным лицам, а также совершивших преступление, что лишало их избирательного права. В то же время включали в список избирателей вновь прибывших собственников домов, купцов, ремесленников, преподавателей и священников.

Все решения исполнительной власти, в том числе и в отношении городов, исходили из правительства и проводились в жизнь комиссиями воеводств и назначенными ими городскими властями 66. Правительственная администрация в городах не намеревалась принимать на себя функции по поддержанию городского хозяйства, поэтому хозяйственно-распорядительное управление в городах возлагалось, согласно статье 84 Органического статута 1818 г. и декрету наместника от 30 мая 1818 г., на муниципальные управления, состоявшие из советников (радных – ратманов), ведавших отдельными отраслями городского хозяйства, и лавников, назначавшихся по представлению воеводских комиссий из числа местных обывателей. Никаких властных полномочий муниципальные управления не имели. Единственной возможностью для них повлиять на назначавшихся правительством и воеводскими комиссиями президентов городов были обращения радных и лавников в комиссию воеводства или, в случае Варшавы, непосредственно к министру или в Правительственную комиссию внутренних дел. Такие обращения они были обязаны направить, если признавали решение президента вредным для города 67.

Таким образом, с созданием Королевства Польского положение польских городов и сословный статус городского населения, по сравнению с городами шляхетской Речи Посполитой, претерпели два принципиальных изменения. Во-первых, если раньше города находились под контролем шляхетских сеймиков и комиссий «доброго порядка», а владельческие города – под властью своих господ-магнатов и назначенных ими «официалистов», то теперь они оказались целиком во власти правительства и его административных и полицейских органов. Во-вторых, если в XVIII в. города не имели единой сословной организации и обладали в сословном отношении сугубо индивидуальными привилегиями (правда, для всех городов в основе этих привилегий был заложен зафиксированный в них принцип преимущественного права горожан на занятие ремеслом и торговлей), то теперь с учреждением тминной системы было завершено начатое Декларацией соединенных городов и Конституцией 3 мая 1791 г. и продолженное во времена Княжества Варшавского оформление горожан в единое сословие с правом сословного представительства в сейме и в учреждениях местного управления, а также участия в решении местных хозяйственных вопросов.

В целом правительственная политика в отношении городов Королевства Польского отличалась двойственностью. Консервируя сословную замкнутость польского города, сословные привилегии горожан, правительство вместе с тем, руководствуясь интересами дворянского предпринимательства и стремясь к пополнению доходов казны, покровительствовало развитию ремесла, мануфактурного производства, торговли, что способствовало развитию производительных сил города, росту экономического и общественного значения торгово-промышленных слоев городского населения, росту капиталистических элементов народного хозяйства.

Особое положение в социальной и сословной структуре польского города занимало еврейское население. По переписи 1808 г. евреи составляли четверть (25,6%) жителей городов Княжества Варшавского 68. В Плоцке и Ломже в числе горожан их было примерно половина. Немало было таких местечек, где еврейское население составляло большинство. Ко времени учреждения Королевства Польского эта пропорция осталась практически без изменения как в целом по стране, так и в отдельных городах.

Еще во времена шляхетской Речи Посполитой еврейские общины представляли собой замкнутую и сословно обособленную группу населения, что обусловливалось отнюдь не только этническими, религиозными и культурными отличиями, а определялось, в первую очередь, сословным статусом еврейского населения, законодательно установленными особыми правами и повинностями, главной из которых было так называемое поголовное (pogłówne), т. е. подушное налогообложение евреев.

Это положение не изменилось и после разделов Польши. «Основы конституции», утвержденные Александром I в мае 1815 г., не предполагали равенства горожан с другими сословиями ни в области политических, ни в области гражданских прав. Этот принцип в полной мере распространялся и на евреев. Один из авторов «Основ» князь А. Е. Чарторыский был противником предоставления прав евреям, соглашаясь закрепить за ними только весьма ограниченную область имущественных («цивильных») прав. В этом духе была сформулирована 36-я статья «Основ». В дальнейшем в Конституции Королевства Польского 11-я статья установила равноправие христианских конфессий для приобретения гражданских прав, тем самым априори исключив евреев из числа их обладателей 69. Предоставление же им имущественных прав имело, с точки зрения правительства, главной целью обеспечить взыскание с еврейского населения налогов, что издавна составляло весьма значительную долю поступлений в государственную казну.

Более подробно вопрос о правах горожан был рассмотрен в Органическом статуте от 27 ноября 1815 г., открывшем череду поправок к конституции. В нем декларативно провозглашалось право участия городского сословия в народном представительстве, право избрания должностных лиц (ст. 1), право занимать административные посты (ст. 9). При этом статут признавал эти права только за теми жителями городов, которые обладали ими во времена Княжества Варшавского и были тогда же записаны в число горожан (ст. 10) 70. Эти постановления окончательно лишали прав евреев. Одновременно уже в начале 1817 г. решением Административного совета были подтверждены все дискриминировавшие евреев декреты 1808 г., которые должны были утратить силу в 1818 г., а царь конфирмовал это решение, продлив их действие вплоть до издания нового законодательства о евреях 71 [7].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: