Андрей Негин - Шлем из Городца

- Название:Шлем из Городца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Нижегородского университета

- Год:2013

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:978-5-91326-241-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Негин - Шлем из Городца краткое содержание

Книга посвящена одной из уникальнейших археологических находок Нижегородского Поволжья — богатому, украшенному золоченым орнаментом воинскому шлему, который был найден и хранится в городе Городце. Со шлемом связано немало загадок, о которых размышляет автор.

Для краеведов, историков, студентов, всех, кто интересуется прошлым Нижегородского края и его предметной культурой.

Шлем из Городца - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

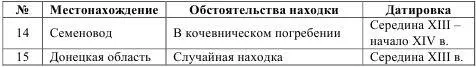

Очевидно, что типологизация шлемов — дело довольно сложное. Существуют подробно разработанные типологии, более или менее дробные или общие. Все они имеют как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, деление на безликие типы под номерами вызывает меньше нареканий, нежели чем локально-географическое, зачастую приписывающее ту или иную модификацию конкретной оружейной традиции того или иного народа. Но, с другой стороны, подобная типология грешит излишней прямолинейностью, поскольку подразумевает строгую линейность развития и не учитывает каких бы то ни было локальных особенностей. Такова и типология шлемов А.Н. Кирпичникова.

Говоря о более дробной и вариативной «локальной» типологии, необходимо отметить, что она позволяет более явственно раскрыть характер возможной географической дифференциации и локальных особенностей модификаций шлемов. Вместе с тем при разработке такой типологии трудно удержаться от выделения чистых национальных типов оружия, таких как «русский», «монгольский» и т. п. И тут уже, как правило, различные взаимовлияния, неизбежные при кросскультурных взаимодействиях, отходят на второй план, уступая место пресловутому делению оружия по национальному признаку. Этот подход также кажется упрощенным и не отражающим всей картины взаимного пересечения оружейных традиций и заимствований с позднейшей локальной модификацией. В случае с рассматриваемым типом шлемов это особенно актуально, так как здесь слились воедино наработки сразу нескольких оружейных традиций, которые аккумулировались на территории Золотой Орды. Крупное оружейное производство отмечено в Самарканд [105] Массон, 1934. С. 53.

и области Саксин — округе большого средневекового торгового города, который был расположен в устье Волги [106] Коновалова, 2006. С. 123.

. В Волжской Булгарин существовало и свое оружейное производство [107] Большаков, Монгайт, 1971. С. 33.

. Следует полагать, что массовостью и качеством своей продукции славились и аланские кузнецы-оружеиники [108] Алемань, 2003. С. 219–220, 301–302.

. Также давнюю традицию имело производство кольчуг в Дагестане, о чем красноречиво свидетельствуют письменные источники [109] Караулов, 1903. С. 53; Тизенгаузен, 1941. С. 187.

. О поставках персидского оружия из Персии монголам упоминает Гильом де Рубрук [110] Рубрук. Гл. 50.

. Можно даже предположить, что изначально производственная база Золотой Орды находилась в Южном Закавказье и Северном Иране, захваченных монголами [111] Горелик, 2001. С. 25.

. Позже ханы нередко получали оружие в качестве подарков из Египта [112] Тизенгаузен, 1884. С. 60–61, 67–68, 100, 152, 324–325.

. В Орду также переселяли самых лучших ремесленников [113] Плано Карпини, VII. 4.

. Таким образом, можно говорить о формировании своеобразной золотоордынской традиции в изготовлении вооружения, впитавшей в себя самые лучшие и передовые оружейные технологии многих стран и народов.

Несомненно, не следует упрощать вопрос, приписывая шлемы рассматриваемого типа к русской или монгольской оружейной традиции, так как они несут на себе отпечаток сразу нескольких традиций. Горбатый скульптурно выполненный нос видоизменялся — от довольно реалистичного до упрощенного и неуклюже изготовленного — в зависимости от места изготовления шлема, что прекрасно демонстрирует шлем из погребения № 1 Келийского могильника [114] Виноградов, Нарожный, 1994. С. 68–70, 76. Рис. 2, 1.

, являющийся подражанием или локальным вариантом этой серии шлемов.

Кроме того, следует отметить, что трехчастные шлемы с яйцевидной тульей, чуть приостренной к макушке формы (IV типа по А.Н. Кирпичникову), очень похожи на большую группу четырехчастных боевых наголовий, распространенных на территории золотоордынского улуса Дешт-и-Кыпчак, и особенно в Прикубанье во второй половине XIII — начале XV в. Эти шлемы по форме практически идентичны трехчастным, но состоят из четырех сегментов и, как правило, не снабжались полумасками или наносниками. Правда, иногда на таких шлемах имеются надглазные выкружки, которые могли быть вполне самостоятельным элементом купола шлема, но могли предназначаться и для приклепывания назальной пластины (Кривуша-4, Пролетарский) [115] Блохин, Дьяченко, Сорокин, 2003. С. 184–208. С. 189, рис. 7, 3; Зеленский, 1997. С. 89–91.

. Околыш у четырехчастных черкесских шлемов также отсутствовал. Навершия встречаются редко. Не было и отверстий или петелек вдоль нижнего края шлема, а это свидетельствует о том, что они имели приклеенную подкладку и надевались поверх кольчужного капюшона [116] Зеленский, 1997. С. 89–91; Горелик, 2008. С. 158–189. С. 170, рис. 12, 1–4; Горелик, 2010 б. С. 253–270. с. 263, рис. 7; Блохин, Дьяченко, Сорокин, 2003. С. 184–208. С. 189, рис. 7, 3.

.

Рис. 46. Шлем из частной коллекции, проданный с торгов на аукционе Fischer Luzern (рисунок А.Е. Негина).

Если на территории Древней Руси «крутобоко-куполовидные» шлемы присутствуют, хотя бы в слоях, связанных с монгольским погромом, то совершенно иная ситуация сложилась на Ближнем Востоке, и в частности в Хулагуидском Иране. Там довольно значительна иконографическая база (рис. 48, 49), но отсутствуют реальные находки этого типа шлемов. Их бытование несомненно, поскольку такой вид боевого наголовья, как шлем с круговой кольчужной (изначально чешуйчатой) бармицей, прослеживается на Востоке в Сасанидском Иране приблизительно с VI в. [117] Беленицкий, 1973. Табл. 8, 9, 12; Gamber, 1968. Abb. 57–60.

Возможно, некоторые наголовья из Вальсъердских захоронений (Швеция) изготовлены под влиянием сасанидских образцов, которые, в свою очередь, значительно повлияли на позднеримские образцы [118] Негин, 2010.

, под влиянием которых и созданы образцы, происходящие из раскопок в Швеции [119] Arwidsson, 1939. S. 31–59.

. Однако в Западной Европе такая форма защиты лица, как круговая кольчужная бармица, прикрепленная тыльной своей частью к тулье шлема, а лицевой к полумаске, не получает широкого распространения. Крутобоко-куполообразный шлем с кольчужной бармицей, закрывающей лицо, можно видеть на миниатюре середины XIII в. из сельджукского манускрипта поэмы «Варка и Гульшах», а в последней четверти XIII — начале XIV в. — и в других иракских и иранских источниках (тебризские и ширазские миниатюры рукописи «Шах-наме»). Наиболее репрезентативные изображения таких шлемов можно видеть на миниатюрах датируемого 1330-ми гг. так называемого «демоттовского» списка «Шах-наме» («Большой монгольской», как ее теперь называют историки исламского искусства) [120] Горелик, Дорофеев, 1990; Горелик, 2002. С. 77, 12–14.

. Их появление на страницах ближневосточных манускриптов, несомненно, связано с монгольским завоеванием Багдада, разгромом Аббасидского халифата и образованием улуса Хулагуидских иль-ханов. После разгрома Хорезма и захвата севера Ирана иранские мастера-оружейники, славившиеся своим искусством, были согнаны в качестве рабов в карханэ — работные дома и привлечены к изготовлению доспехов для войска Хулагуидов [121] Рашид-ад Дин. С. 301–302.

. Местные мастера под присмотром своих монгольских коллег изготавливали монгольского образца вещи, иногда привнося в них элементы местного декора. Основываясь на возможном наличии на шлеме из Городца куфической надписи, М.В. Горелик попытался даже локализовать место производства шлема. Им было выдвинуто предположение, что он мог быть изготовлен в мастерских, организованных монгольским наместником северного Ирана Аргуном-акой в Азербайджане [122] Горелик, 2002. С. 25.

. В пользу широкого распространения подобных шлемов на Востоке могут свидетельствовать некоторые их детали, «перекочевавшие» на более поздние так называемые «тюрбанные» шлемы. Рифленые купола, навершие с «яблоком» (в качестве некоего прототипа «яблока» можно трактовать круглое расширение в средней части наверший шлемов из Городца, Моску и Чингула) и быстро исчезнувшая полумаска и горбатый нос, который был заменен на подвижной наносник. Отсутствие реальных находок «крутобоко-куполовидных» шлемов на данной территории следует связывать с особенностью погребального обряда мусульман (запрещение помещать в могилу какие-либо предметы), а также с отсутствием таких масштабных и катастрофических нашествий и разорений, которые постигли в XIII в. русские княжества и благодаря которым в опустевших на время русских городах образовались слои, содержавшие утерянные артефакты.

Интервал:

Закладка:

![Виктор Пелевин - Шлем ужаса [litres]](/books/1062993/viktor-pelevin-shlem-uzhasa-litres.webp)