Андрей Негин - Шлем из Городца

- Название:Шлем из Городца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Нижегородского университета

- Год:2013

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:978-5-91326-241-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Негин - Шлем из Городца краткое содержание

Книга посвящена одной из уникальнейших археологических находок Нижегородского Поволжья — богатому, украшенному золоченым орнаментом воинскому шлему, который был найден и хранится в городе Городце. Со шлемом связано немало загадок, о которых размышляет автор.

Для краеведов, историков, студентов, всех, кто интересуется прошлым Нижегородского края и его предметной культурой.

Шлем из Городца - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

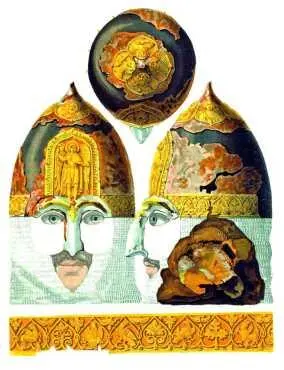

Рис. 47. Гипотетическая реконструкция шлема из Лыково (рисунок Ф.Г. Солнцева).

К сожалению, приведенные выше данные недостаточны для точного определения генезиса «крутобоких» шлемов. Однако из всего сказанного можно сделать вывод о практически полном отсутствии обоснованных доказательств теории о русском происхождении куполовидных шлемов, поскольку экземпляры, найденные на территории древнерусских городов, происходят, как правило, из горелого слоя, связанного с монгольским разорением. Конечно, в нашем распоряжении есть упоминание во французской героической поэме «Рено де Монтобан» о «добром хауберке» (кольчуге), сделанном на Руси [123] Дробинский, 1948. С. 109.

, а также раскопано пять ремесленных мастерских, производивших оружие (в Новгороде, Воине, Гомеле, Полоцке, Можайске), но эти данные об оружейном производстве на Руси никак не свидетельствуют о русском влиянии на оружейные традиции кочевников Золотой Орды.

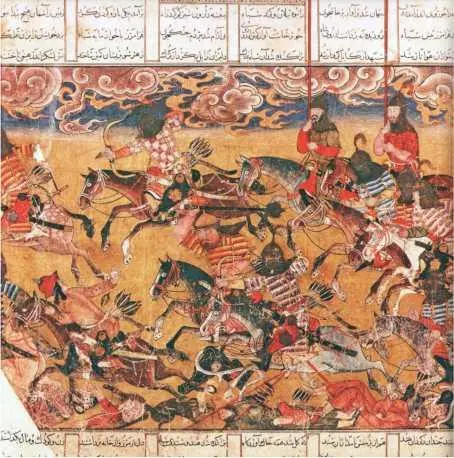

Рис. 48. Изображения шлемов с полумаской или наносником и круговой кольчужной бармицей из так называемого «демоттовского» списка «Шах-наме», 1330-е гг.

С другой стороны, находки и многочисленные изображения свидетельствуют о широком распространении данного типа шлемов на всей территории татаро-монгольского государства: от Руси до Закавказья и Ближнего Востока. На каждой из этих территорий могли находиться свои центры производства крутобоких шлемов, изготавливавшихся по одному образцу, лишь с незначительными изменениями, вносившимися местными мастерами. Бытовали шлемы этого типа на протяжении XIII и в первой половине XIV в., что подтверждается и вещественными находками с широкой датой — XIII век, и изображениями (опять же «демоттовского» списка «Шах-наме» — первая половина XIV в.). Причем шлем из Городца, по всей видимости, также надо датировать началом XIV в., а его утрату можно предположительно связать с событиями 1408 г., когда такие шлемы уже давно вышли из моды и являлись довольно архаичным элементом воинского снаряжения. Очевидно, что боевое использование городецкого шлема во время нашествия Едигея маловероятно; скорее всего, он просто где-то хранился, передаваясь по наследству, ведь на Руси мода на «крутобокие» шлемы распространилась так же широко, как и на других территориях монгольской империи, о чем свидетельствует стремление к переделке по новой моде даже старого шлема, что видно на примере так называемого «шлема Ярослава Всеволодовича».

Рис. 49. Миниатюра «Фарамарз преследует шаха Кабула» из «демоттовского» списка «Шах-наме», 1330-е гг.

В рамках рассмотренной серии шлемов находка в Городце являет собой исключительный образчик оружейного искусства. Более ни один из вышеописанных шлемов не несет на себе такого богатого орнаментального декора, сочетающего в себе сразу несколько сюжетов, имеющих характер апотропея. Вместе с тем этот уникальный образец окружен и ореолом таинственности, ведь многим хочется узнать, кому мог принадлежать этот богато украшенный шлем. Такие дорогие вещи не принадлежали рядовым воинам и просто так не терялись. В связи с этим время от времени появляются разные гипотезы о том, как шлем мог появиться в Городце, кому принадлежал и при каких обстоятельствах был утерян.

Тайны, факты, гипотезы

Шлем, найденный в Городце, — это свидетельство боевого прошлого древнего волжского города. Крупный по тем временам торгово-промышленный город был в XIII в. столицей Городецкого княжества, а затем вошел в состав Нижегородско-Суздальского княжества. Дважды Городец был полностью разрушен (в 1238 и 1408 г.). Роковым в истории средневекового Городца стал 1408 г., когда после опустошения войсками Едигея город пришел в запустение более чем на три столетия. Согласно народному преданию, именно неподалеку от места находки шлема враги прорвали оборону города. Еще И.А. Кирьянов предположил, что народная легенда, рассказывающая о прорыве линии городских укреплений в районе современной ул. Загородной, путает осаду 1238 г. с событиями 1408 г. [124] Кирьянов, 1961. С. 52.

В подтверждение этой догадки приводились данные археологических разведывательных работ, в ходе которых был произведен обмер Городецких валов и рвов. Было установлено, что на отрезке вала (отгораживающего слободу от посада), с внутренней стороны которого и был обнаружен шлем, на протяжении 540 м вал и ров имеют меньшие размеры, чем на других участках. Остроконечная форма вершины вала в этом месте и отсутствие на ней широкой площадки для городни позволяют утверждать, что в качестве крепостной стены здесь использовался обычный частокол; тем более что его обуглившиеся остатки были найдены при обследовании 1955 г. у выхода вала к Волге [125] Там же. С. 49.

. Скорее всего, на данном участке отсутствовали и башни, либо они имели малые размеры, так как линия вала на их предполагаемых местах прерывается незначительно. Соседние же участки вала резко отличаются и размерами и устройством, где стены и башни были очень мощными. Строительство более мощных стен, чем первоначальные, отмечено в русских летописях под 1391 г. [126] ПСРЛ. Т. 11. С. 125.

Таким образом, использование противником для штурма стыкового участка с более мощными укреплениями и участка частокольной стены позволяет говорить об осаде 1408 г., и, надо полагать, в этом случае предание указывает место прорыва достаточно точно. Именно здесь легче всего было штурмовать укрепления. Проездная башня, на месте расширенного в середине XX в. въезда в город со стороны Нижней Слободы и деревни Обросихи, где теперь пролегает асфальтированная дорога на ул. Маслова, видимо, также была небольшого размера. Предположительно именно через нее нападавшие прорвались на территорию посада (рис. 52). О направлении удара противника свидетельствуют и народные предания. Согласно легенде, немногочисленные защитники города приняли смертный бой возле современной деревни Черепово; от найденных здесь человеческих черепов деревня и получила свое название [127] Легенды земли Городецкой, 1996. С. 72–73; Народные сказания, 2010. С. 290.

. Однако народные предания не очень надежный носитель исторической памяти, да и археологических изысканий в окрестностях деревни Черепово не проводилось. К тому же если после нашествия Едигея городецкая округа была опустошена и начала заселяться и осваиваться лишь полтора века спустя, то кто же мог быть носителем памяти о трагичных событиях? Поэтому остается только гадать, откуда происходят найденные костные останки — из массового захоронения или же с территории какого-то могильника. Проникнуть в слободу враги могли тем путем, о котором говорит легенда, — по оврагу, поднимающемуся от кромки волжского берега вдоль горы Шихан. Именно с этой горой народное сказание связывает размещение ставки вражеского предводителя [128] Народные сказания, 2010. С. 289–290.

. Однако представляется, что этот рассказ не более чем поздняя выдумка, так как шихан — это широко распространенное в топонимике тюркское слово, указывающее на микрорельеф местности и буквально означающее «бугор, холм». Такие Шихан-горы имеются в окрестностях Пензы, Самары, в Стерлитамакском районе Республики Башкирия. Все их трудно связать с именем одного и того же мифического Шихана или хана Ши. Теоретически, конечно, можно было бы предположить, что ставка какого-то вражеского военачальника, а возможно, и самого эмира Едигея действительно могла находиться на Шихане, но крайне затруднительно было руководить штурмом с этого места, так как обзор города в значительной мере закрывают более высокие Пановы горы. Как бы то ни было, раскопок, способных хоть что-то прояснить, на этом месте не производилось, а сама территория Шихан-горы ныне занята старообрядческим кладбищем. Не проводились какие-либо значительные раскопки и на ул. Загородной. Все ограничилось лишь небольшим разведочным шурфом, заложенным в 1954 г. И.А. Кирьяновым у подножья вала с внутренней его стороны [129] Кирьянов, 1954; Грибов, 2008. С. 49.

. Вместе с тем, по словам местных жителей, в период активного хозяйственного освоения участка территории, на которой был обнаружен шлем, находили множество наконечников стрел и копий, что может служить свидетельством развернувшейся здесь когда-то кровавой схватки (рис. 53, 54).

Интервал:

Закладка:

![Виктор Пелевин - Шлем ужаса [litres]](/books/1062993/viktor-pelevin-shlem-uzhasa-litres.webp)