Борис Рыбаков - Киевская Русь и русские княжества XII -XIII вв.

- Название:Киевская Русь и русские княжества XII -XIII вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Рыбаков - Киевская Русь и русские княжества XII -XIII вв. краткое содержание

Киевская Русь и русские княжества XII -XIII вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наибольший интерес для нашей темы представляют геродотовские «скифы-пахари», «скифы-земледельцы», которые по самому своему роду занятий не могли быть настоящими скифами [7] Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М., 1979.

. Археология указывает в пределах Геродотовой Скифии на Среднем Днепре, на Буге, Днестре и на Ворскле (на месте более ранней праславянской чернолесской культуры) большую область земледельческих поселений, окрашенную многими чертами общей скифской культуры, резко отличающейся, однако, от настоящих скифов своим нескифским земледельческим хозяйством.

Геродот указал на то, что греки ошибочно называют этих днепровских земледельцев скифами. Сам он часто пользуется географическим определением — «борисфениты» («днепряне»), но, рассказывая о земледельческом празднике священного плуга и ярма, Геродот приводит и самоназвание днепровских земледельцев: сколоты, по имени мифического древнего царя Колаксая (по толкованию лингвистов — «Солнце-царя»).

У сколотов VI–IV вв. до н. э. мы видим высокоразвитое земледелие, скотоводство, ремесло; на южной границе со скифами (бывшее пограничье с киммерийцами) ими воздвигнут ряд новых крепостей.

У сколотских племен явно выделилась дружинная всадническая прослойка и известны величественные «царские» курганы с оружием и многочисленными предметами роскоши.

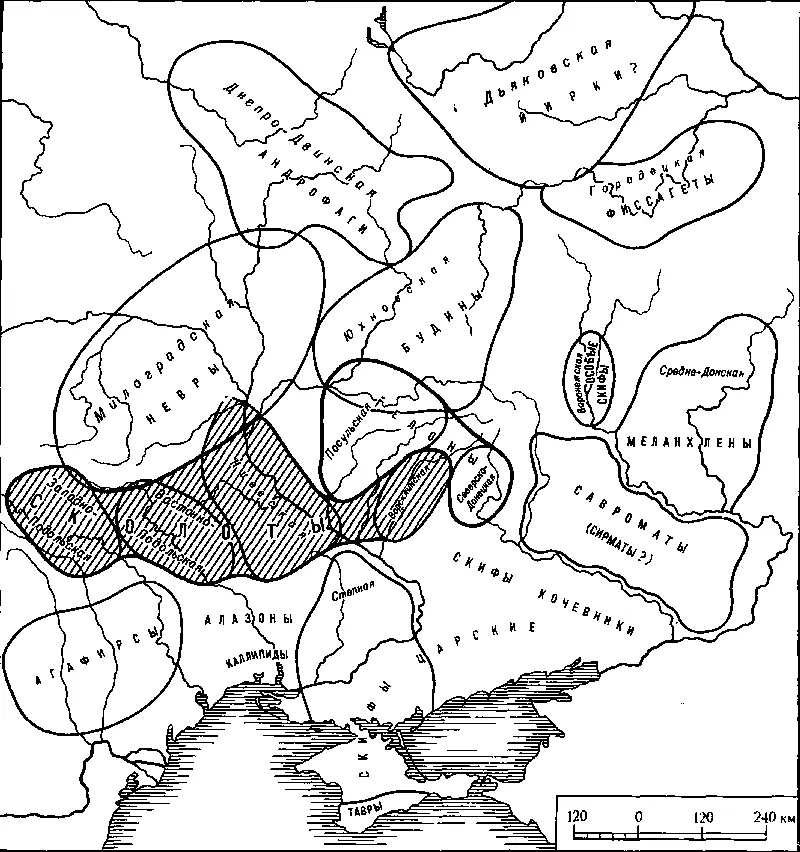

Племена Восточной Европы по Геродоту в сопоставлении с синхронными культурами середины I тысячелетия до н. э.

Вполне допустимо, что сколоты представляли собою не только союз нескольких племен со своими «царями» во главе каждого из них, но и классовое общество. В пользу столь высокого уровня говорит не только существование богатой знати, но я наличие экспортного земледелия. Геродот сообщает, что «скифы-пахари» (праславяне Правобережья Днепра) сеют хлеб на продажу и что один из старейших греческих городов Северного Причерноморья — Ольвия носит второе имя — «Торжище Борисфенитов», т. е. праславян-днепрян. Экспортное земледелие всегда содействует не только быстрому обогащению племенной верхушки, но и усилению эксплуатации, возникновению острых, антагонистических отношений внутри общества.

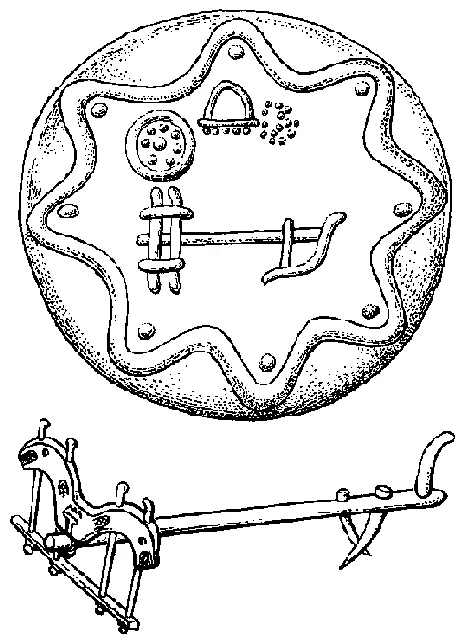

Архаичное культовое изображение рала на новогодней хлебе (наверху). Схема украинского рала внизу). Оба рисунка по этнографическим данным

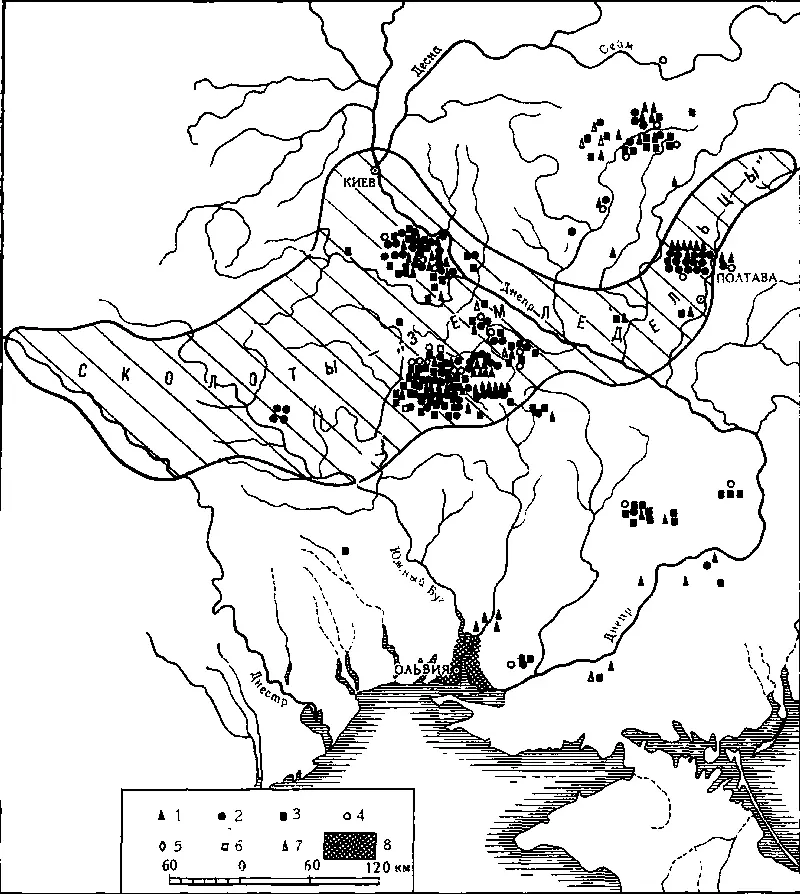

Карта мест находок античных предметов роскоши, импортируемых ив Ольвии и других греческих центров и являвшихся эквивалентом сколотского хлеба, показывает, что главными потребителями импортных вин и золотых украшений была славянская знать Правобережья Среднего Днепра (зона прежней чернолесской культуры), где, очевидно, и следует размещать три царства геродотовских сколотов.

Важным источником для воссоздания социальной структуры общества являются тип поселения и характер жилищ. Эволюция этих элементов культуры такова: поселки тшинецкого времени — деревни с очень небольшими избами и амбарами. В белогрудовско-лужицкое время (XI–X вв. до н. э.), очевидно, в связи с развитием подсечного земледелия, требующего коллективных усилий, появляются (в обеих половинах праславянского мира) большие дома площадью до 200 кв. м (16×12; 18×11 м), рассчитанные на большую семью порядка 20–30 домочадцев, «челядинцев».

Земля сколотов — «борисфенитов» и районы ввоза греческих изделий

1 — амфоры для вина и оливкового масла; 2 — посуда; 3 — металлические изделия; 4 — бусы; 5 — стеклянные изделия; 6–7 — разные изделия; 8 — поселения в районе торговли «борисфенитов» близ Ольвии

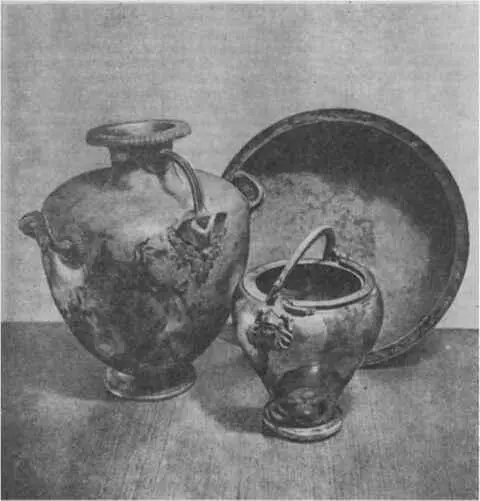

Греческая медная посуда эпохи Геродота (V в. до н. э.). Найдена в затонувшем челне у с. Песчаного Черкасской обл.

Возможно, что такое жилище с общим очагом посередине именовалось «огнищем». В последующей хронологически чернолесской культуре и в раннее скифское время огнища еще существуют, но размеры их несколько сокращаются. Одновременно появляются небольшие округлые городища с круговой застройкой жилищами вдоль стен («хоромы» от «хоро» — круг?). В расцвет «сколотской» эпохи (V–IV вв. до н. э.) наблюдается сочетание очень больших укреплений с малыми избами (4,5×3; 4,5×5,5 м) внутри крепости.

Размеры городищ таковы (500–700 га), что там, кроме укрытия для беженцев и загонов для скота, могло разместиться более 1000 изб отдельных семей-парцелл. Размещение жителей внутри крепости не только содействовало их защите от внешнего врага, но и усиливало возможность организованно эксплуатировать их труд, используя крепостные стены как препятствие к свободному уходу поселенцев из поля зрения знати. Подобные крепости (княжеские «дворы») для временно несвободных закупов мы знаем для середины XII в. н. э. (городище Изяславль на Волыни).

Ведение экспортного хлебного хозяйства могло обеспечиваться этой новой, впервые появившейся, системой организации поселений.

Вся сумма сведений о сколотском (праславянском) обществе Среднего Поднепровья V–IV вв. до н. э. позволяет предполагать наличие здесь раннеклассового, по всей вероятности, рабовладельческого строя.

Геродот сообщает интереснейшие исторические мифы древних земледельцев-сколотов, вполне сопоставимые с археологическими данными. Схема этих сказаний такова: 1. Примерно за 1000 лет до прихода Дария на скифов (512 г.) от Зевса и дочери Днепра родился Таргитай, оказавшийся первым человеком в этой земле. 2. У Таргитая было трое сыновей; в их царствование с неба упали золотые реликвии — плуг с ярмом, топор и чаша. Овладеть чудесным золотом удалось только младшему сыну Колаксаю, по имени которого все эти поклонники плуга и ярма назывались сколотами. Имя родоначальника сколотов — Таргитай — связано с древним индоевропейским понятием плодородия и урожая (ср. греческие «таргелии» — праздник урожая).

Время мифического Таргитая («никак не больше 1000 лет» до Дария) — примерно XVI–XV вв. до н. э., т. е. то самое время, когда завершилось расселение пастушеских племен и началось обособление праславян и их исторически самостоятельная жизнь.

Мифическое время трех сыновей Таргитая, по всей вероятности, — время чернолесской культуры (X–VII вв. до н. э.), когда началось пашенное земледелие (небесный плуг) и «поча люди оружье ковати» (небесный топор). В VII в. до н. э. греки уже знали имя мифического Колаксая. Трое царей властвовали над четырьмя сколотскими племенами, размещение которых с разной степенью вероятия может быть сопоставлено с четырьмя группами концентрации археологических памятников чернолесской культуры: киевской, тясминской, подольской (Южный Буг) и ворсклинской. Золотые реликвии хранились в «обширнейшем» царстве, но у нас нет данных для его определения. З. Младший (но главный) из сыновей Таргитая — Колаксай разделил царство между тремя своими сыновьями. Возможно, что уменьшение числа «царств»-племен при внуках Таргитая (три вместо четырех) отражает ситуацию VII–VI вв. до н. э., когда земли по Ворскле были завоеваны скифским племенем гелонов. Мифическое измерение времени поколениями героев-родоначальников не поддается, разумеется, прямому переводу на поколения людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: