Семен Федосеев - Все танки Первой Мировой. Том I

- Название:Все танки Первой Мировой. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-64815-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Все танки Первой Мировой. Том I краткое содержание

Самая полная энциклопедия танков Первой Мировой! Всё о рождении нового «бога войны» и Великой Танковой Революции, которая навсегда изменила военное искусство — не только тактику, но и стратегию, — позволив преодолеть «позиционный тупик» Западного фронта. Британские Мk всех модификаций, французские «шнейдеры», «сен-шамоны» и «Рено» FT, германские A7V, LK и «К-Wagen» («Колоссаль»), а также первые русские, итальянские и американские опыты — в этой энциклопедии вы найдете исчерпывающую информацию обо всех без исключения танках Первой Мировой войны, об их создании, совершенствовании и боевом применении. КОЛЛЕКЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Все танки Первой Мировой. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Деревянные, чугунные, а затем стальные рельсовые дороги оказали явное влияние на изобретателей гусеничного движителя. Не случайно в описаниях гусеничных повозок их изобретателями регулярно упоминались «бесконечные рельсы». А устройство гусеничных цепей и опорных катков первых серийных гусеничных машин напоминало железнодорожные рельсы и колеса.

В 1770 г. в Англии появляется проект ирландского помещика, политика и изобретателя Ричарда Довела Эджворта — обычный экипаж он предлагал дополнить деревянными «подставками» или «переносными рельсами». «Приспособление, — говорилось в описании, — состоит из катящейся дороги, образуемой деревянными плашками, несомыми повозкой и выстилаемыми регулярно таким образом, что они всегда имеют соприкосновение с почвой, достаточное для движения повозки». В изготовленных изобретателем моделях гусеничная цепь собиралась из скрепленных между собой деревянных брусьев и натягивалась между передними и задними колесами повозки. Дерево еще оставалось основным конструкционным материалом, хотя в своих воспоминаниях Эджворт писал, что намеревался использовать «железные рельсы». Появление проекта Эджворта не случайно. О том, насколько насущными были потребности «грунтового» транспорта, свидетельствует проведение в конце XVIII в. в Англии первых опытов по выяснению влияния местности на движение повозок.

В 1801 г. Томас Джерман предложил «средство облегчить движение, заменив бесконечной цепью или серией катков обыкновенные колеса». Похожее изобретение предложил Уильям Пальмер в 1812 г.

В 1821 г. Джон Ричард Бари запатентовал в Англии цепь, которую нужно было надевать на два колеса, установленные в задней части повозки. А в 1825 г. английский ученый и изобретатель Джордж Кейли предлагал гусеничную звеньевую цепь, натянутую между двумя колесами повозки, между которыми он расположил еще опорный каток малого диаметра. Не найдя иного способа поворота, Кейли снабдил «башмак» каждого трака своей цепи роликом для движения в поперечном направлении. Надо сказать, устройство механизма поворота становилось камнем преткновения еще для многих пионеров разработки гусеничного движителя.

Первые проекты предполагали облегчить передвижение по слабым грунтам повозок, которые по-прежнему тянули бы лошади либо люди. Но уже существуют паровые повозки, так что появление самоходных гусеничных повозок было подготовлено. Но для начала обратимся к… речному флоту.

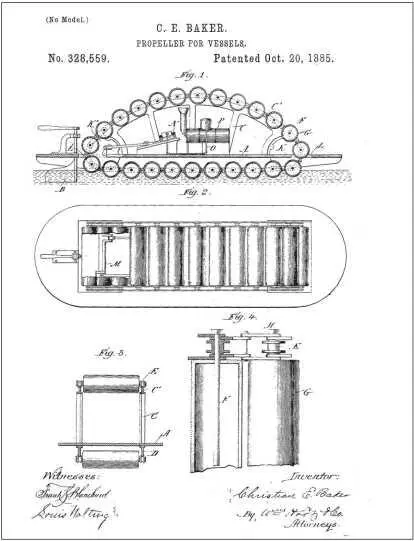

Американский изобретатель Роберт Фултон, занявшись проектированием судна с паровым двигателем, поначалу решил приводить его в движение с помощью гребков, укрепленных на бесконечной ленте. Правда, эффективность «гребной гусеницы» при испытании судна на Сене оказалась невелика, и Фултон вернулся к уже известному к тому времени гребному колесу, которое и использовал на своем первом успешно испытанном пароходе — уже в США. Позднее, впрочем, гребная гусеница для судов предлагалась неоднократно: можно вспомнить патент Джорджа Харта от 1884 г., Христиана Бэйкера от 1885 г., Голдсбари Понта от 1890 г. — у двух последних гусеница, составленная из пустотелых «траков», должна была еще и обеспечивать судну плавучесть.

Одна из долгоживущих идей — гусеница — водоходный движитель. X. Бэйкер в 1885 г. получил в США патент на гребную гусеницу, составленную из пустотелых цилиндров — кроме движения она должна была еще и обеспечивать судну плавучесть.

Более чем через сто лет после первой конструкции Фултона к использованию вращения гусеницы для движения по воде вернутся уже в машинах-амфибиях.

Ну, а на суше назрело два направления — широкое строительство дорог и создание паровых самоходных гусеничных машин. Область применения последних виделась еще узкой. В 1832 г. англичанин Джон Гиткот решил поставить паровой локомобиль на моногусеницу, рассчитывая использовать его «для осушки и разработки болотистых земель, слишком вязких для возделывания при помощи лошадей и рогатого скота». Паровой локомобиль, построенный в 1837 г., монтировался на раму с колесами большого диаметра, эту конструкцию целиком охватывала замкнутая полотняная лента с наклеенными на нее поперечными деревянными рейками (еще одна древняя идея — гати из циновок). Таким образом, уже на заре появления гусеничных машин определились два типа «гусениц» — гусеничная цепь из отдельных шарнирно соединенных звеньев (траков) и бесшарнирная гусеничная лента. Вопрос поворота, видимо, просто не стоял. Машина Гиткота весила около 30 тонн и на практике работала, как утверждают… один день, пока не увязла в болоте. Часто ее именуют первым гусеничным трактором, но скорее это был именно локомобиль, т. е. перевозимый двигатель.

В 1836 г. во Франции близ Бордо испытаниями гусеничного движителя занимался Доминик Кабарюс — на песчаной местности он возил тачку с деревянными «рельсами». Причем изобретатель признавал, что «подвижные рельсы» лучше делать «из металла» — тогда на той же тележке можно было бы «везти 1200 фунтов» вместо 800, как на деревянных. Гусеничные «экипажи» Кабарюс предлагал использовать для «исследования пустынь», экспедиций в Америке и покорения «снегов, покрывающих север Европы». В те же 1830-е годы свой вариант «бесконечных рельсов» предложил живший во Франции польский математик, бывший артиллерист Юзеф-Мария Хене-Вронский.

Проекты гусеничных ходовых частей: вверху — Дж. Кейли, 1825 г. (обратим внимание на поперечные ролики для поворота); внизу — Дж. Уэлча, 1857 г. (обратим внимание на упругую подвеску ходовой части к платформе повозки).

В 60—80-е годы XIX в. в Европе начинают использовать паровые тягачи для обработки земли, в тот же период исследуют сопротивление движению грунтовых дорог и покрытий. Это побуждает к дальнейшим работам по увеличению проходимости и силы тяги «дорожных локомотивов».

В 1857 г. англичанин Уильям Ньютон взял патент на «усовершенствованное устройство подвижных рельсов для движения паровых машин по обыкновенным дорогам и вовсе без дорог». В это же время Джеймс Уэлч предложил «усовершенствованную переносную рельсовую дорогу» с траками в виде рельсов с массивными опорными «башмаками», причем «башмак» располагался в районе шарнира цепи. Существенная особенность проекта: появление в нем упругой подвески — гусеничный ход крепился к корпусу через полуэллиптическую рессору. В 1858 г. предложен гусеничный движитель Бертона. В том же году Уоррен П. Миллер представил в Калифорнии (США) макет гусеничного трактора с паровым двигателем. Его гусеница, перекинутая через большие колеса в передней и задней частях машины и опорные катки малого диаметра, включала отдельные «башмаки», соединенные продольными звеньями, которые служили рельсами, зацепление гусеницы — цевочное. В 1859-м Миллер запатентовал свою «машину-локомотив» как возможный тягач для сельскохозяйственных орудий (плуга, бороны, сеялки) или грузовых повозок, шасси для цепного экскаватора. Однако реальную машину так и не построил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)