Семен Федосеев - Все танки Первой Мировой. Том I

- Название:Все танки Первой Мировой. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-64815-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Все танки Первой Мировой. Том I краткое содержание

Самая полная энциклопедия танков Первой Мировой! Всё о рождении нового «бога войны» и Великой Танковой Революции, которая навсегда изменила военное искусство — не только тактику, но и стратегию, — позволив преодолеть «позиционный тупик» Западного фронта. Британские Мk всех модификаций, французские «шнейдеры», «сен-шамоны» и «Рено» FT, германские A7V, LK и «К-Wagen» («Колоссаль»), а также первые русские, итальянские и американские опыты — в этой энциклопедии вы найдете исчерпывающую информацию обо всех без исключения танках Первой Мировой войны, об их создании, совершенствовании и боевом применении. КОЛЛЕКЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Все танки Первой Мировой. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

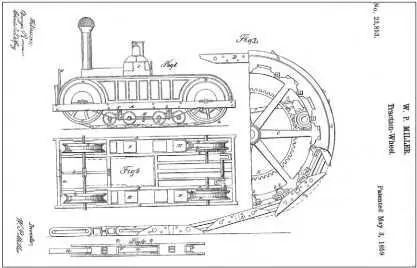

Патент У. Миллера 1859 г. (США) на паровой трактор со стальными звеньевыми гусеницами.

Издавна известна возможность увеличить проходимость повозки и усилие при преодолении препятствий увеличением диаметра колеса (достаточно вспомнить арбы Средней Азии или Кавказа). Попытки использовать колеса большого диаметра делались еще в паровых экипажах начала XIX в. — упомянутая повозка Тревитика имела ведущие колеса диаметром 3 м, Гордона — ведущие колеса-барабаны диаметром 2,7 м. Чуть позже высокое колесо решили дополнить опорными «башмаками», уменьшающими удельное давление повозки на грунт. «Башмаки», шарнирно подвешенные по ободу, имелись, например, на ведущих колесах трактора-локомотива «дорожного поезда» братьев Диетц (1835 г.). По сути, те же «башмаки», но только шарнирно соединенные друг с другом, представляла собой звеньевая цепь, надеваемая на одно колесо, предложенная в 1831 г. Льюисом Гомперсом. Размеры звеньев гусеницы — траков — рассчитывались так, чтобы на грунте под колесом всегда находились два трака. В 1846 г. «колесо с бесконечным рельсовым путем» запатентовал англичанин Джеймс Бойделл — по ободу колеса шарнирно крепились длинные «башмаки» («лыжи») с «рельсами». Их крепление и форма рассчитывались так, чтобы два нижних «башмака» образовывали для колеса ровный гладкий путь. Бойделл предложил ставить такие «рельсы» на переднее и задние колеса трехколесного парового «дорожного локомотива». Но распространение получили более простые «локомотивы» с обычными колесами.

А вот более простой вариант «шагающего колеса» с «башмаками» долго использовался, например, в артиллерийских орудиях — оно так и именовалось «артиллерийским колесом». Правда, в артиллерии «башмачный пояс» колеса служил не столько для увеличения проходимости, сколько для уменьшения отката орудия при выстреле. В годы Первой мировой «шагающие колеса» достаточно широко использовались в тяжелой артиллерии — заметим, что позже именно здесь найдут применение и гусеничные несамоходные лафеты.

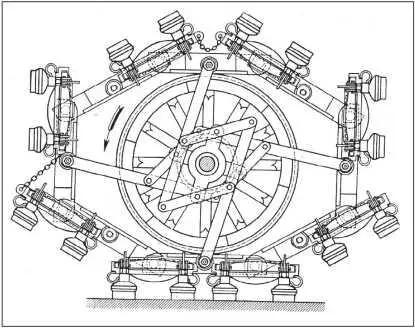

«Ходячее колесо» Э. Дюнлопа, проект 1861 г.

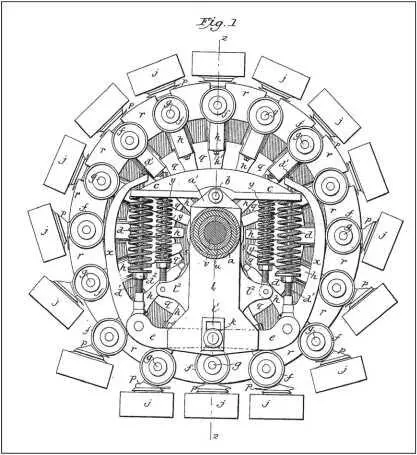

«Ходячее колесо» Б. Диплока, патент 1900 г.

Идея «башмака» казалась плодотворной и для транспортной машины. В 1861 г. Эндрью Дюнлоп разработал «ходячее колесо» — к колесу большого диаметра на качающихся рычагах крепились опорные рельсы с поперечными «башмаками»-шпалами. Во Франции в 1871–1874 гг. выдано 36 патентов на изобретение «подвижных рельсов» и «шагающих» колес. В 1887 г. патент на «колесо с бесконечными рельсами» сравнительно сложной конструкции получил аргентинец Уильям Фендер. В 1891 г. появилось «ходячее колесо» Кларка — хотя это скорее был стопоходящий движитель. В 1899 г. свой вариант «шагающего колеса» запатентовал в Великобритании инженер Брама Дж. Диплок. Собственно колеса здесь не было — система рычагов удерживала шарнирную цепь с подвешенными к ней «башмаками» так, чтобы при вращении «колеса» на грунт всегда опирались три «башмака». В 1904 г. построен опытный паровой трактор с четырьмя такими приводными колесами. Диплок основал фирму «Педрэйл Трэнспорт Компани» и использовал ту же схему шарнирно подвешенных «башмаков» не только в «шагающих колесах» (конструкция которых менялась от патента к патенту), но и в гусенице. Схемы «шагающих» колес будут предлагаться еще не единожды.

«Аппарат для машин, предназначенных для обработки земли», запатентованный Г. Графтоном в 1860 г., — передние и задние катки каждого борта сделаны поворотными для изменения направления движения. Любопытно, что гусеницы изобретатель предлагал изготавливать «из индийского каучука или же из иного гибкого материала».

Опыты с гусеничным движителем в XIX в. оставались сравнительно малоизвестны, так что гусеницу «изобретали» не однажды. Не остались в стороне и русские изобретатели. Еще в 1785 г. вышла книга профессора земледелия И.М. Комова «О земледельческих орудиях», в которой высказана идея применения для повозок неколесного хода, повышающего проходимость, но типа такого хода знаменитый агроном указать, конечно, не мог. 12 марта (по старому стилю) 1837 г. штабс-капитан артиллерии Дмитрий Загряжский подал в Министерство финансов Российской империи прошение о выдаче ему «привилегии» (как именовался патент) на «экипаж с подвижными колеями». В обычном экипаже колеса заменялись ходами, состоящими из опорного катка и шестигранного направляющего колеса, на которые надевалась звеньевая гусеница, изготовленная из железа. Шаг гусеницы соответствовал грани направляющего колеса. Такой небольшой «гусеничный ход» еще и снабжался винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Загряжский писал, что «цепи сии заменяют до некоторой степени железную дорогу, представляя колесу всегда гладкую и твердую поверхность», при этом считал, что «лошадь может везти в таковых повозках двойную тяжесть» и что «они могут быть употребляемы как на шоссе, так и на обыкновенных дорогах, преимущественно же полезны на песчаных и грязных, где цепь, окружающая колесо, не допускает его врезываться в песок или грязь». 13 сентября того же года после внесения пошлины в 1200 рублей Загряжскому выдана запрашиваемая привилегия на введение его изобретения в Российской империи. Привилегия выдавалась «на шесть лет, по 13-е октября 1843 года». Однако изобретение так и не было реализовано, и уже в 1839 г. решением Департамента мануфактур и внутренней торговли действие привилегии прекратилось. Да и вряд ли такой движитель оправдал бы себя — площадь опорной поверхности его была невелика, и небольшое улучшение проходимости не компенсировало бы увеличение веса повозки и сопротивления ее движению. Не говоря уже о том, что при повороте такая повозка на «грязной дороге» начала бы загребать грунт и скорее всего завязла.

В марте 1839 г. Василий Тертер получил привилегию на «переносную подвижную железную дорогу с грузовым снарядом, катящимся по настилающейся подвижной дороге», также оставшуюся нереализованной. В начале 1863 г. выходец из крестьян коллежский асессор Маклаков смог получить десятилетнюю привилегию на «дорожный снаряд „Силач“ с „катковой цепью“», которая должна была обкатываться по внешней гусенице. Согласно описанию, ходовая часть «снаряда» представляла собой систему «катков, подвижносочлененных между собою посредством поводков, представляющая собою бесконечную цепь» и «путевые или наружные рельсы, которые могут быть неподвижные, как на железных дорогах, или подвижные, подкладные, находящиеся на самом аппарате». Еще один движитель для облегчения буксировки грузов, но слишком сложно задуманный. Схема, в которой опорные катки гусеничного движителя сами соединены подвижной цепью, движущейся по замкнутому контуру, будет появляться еще не раз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)