Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.

- Название:Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОССПЭН

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-8243-0852-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг. краткое содержание

Роберт Бартлетт — профессор-медиевист в Университете Сент-Эндрю. До 1992 года был профессором истории средних веков Чикагского университета, а ранее преподавал в Эдинбургском университете. Он получал образование в университетах Кембриджа, Оксфорда и Принстона, занимался исследовательской работой в Мичиганском университете, научных центрах Принстонского университета — Институте углубленных исследований и Центре Шелби Каллом Дэвис, а также в Геттингенском университете. Среди более ранних публикаций — труды Gerald of Wales, 1146-1223: Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal; Medieval Frontier Societies (в качестве соредактора).

Профессор Бартлетт женат, имеет двух детей.

Книга «Становление Европы» в 1993 году удостоена Вульфсоновской премии по истории.

Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ясно, что если сравнивать значение документальных и археологических свидетельств, а также морфологических или топонимических исследований, то лучшим способом осмысления истории сельского поселения будет комплексное применение всех вышеназванных методов исследования. Здесь особенно важное значение приобретает кумулятивный эффект свидетельств разного рода. Хорошим примером того, как могут быть прояснены некоторые моменты благодаря добросовестному и примененному с большой долей воображения методологическому плюрализму, служит исследование, проведенное Гербертом Гельбигом в отношении моделей поселений в регионе, населенном лужицкими сербами в Германии {573} 573 Herbert Helbig, 'Die slawische Siedlung im sorbischen Gebiet', in Herbert Ludat (ed.), Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder (Giessen, 1960), pp. 27–64.

.

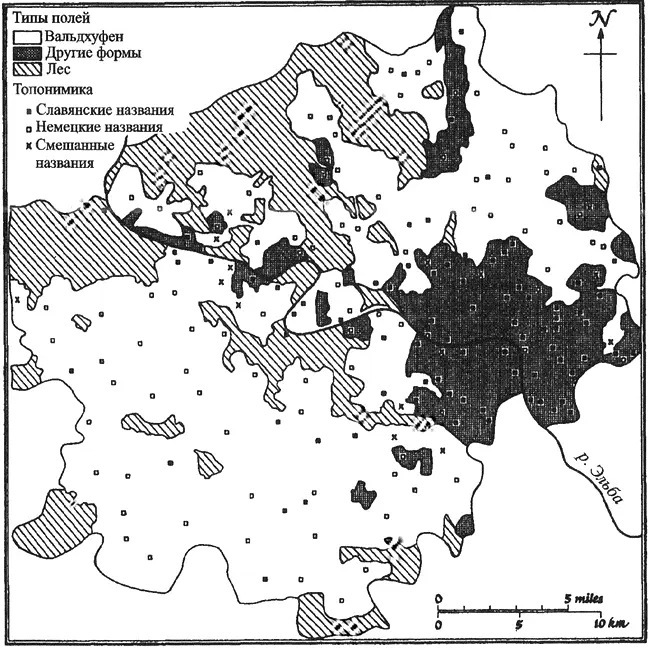

Он подошел к проблеме, сочетая результаты топонимического исследования, археологических раскопок, документальных свидетельств и анализа типов полей и деревень. Упрощенная карта, где отображены результаты его исследований одного региона — Крайс Пирне на Эльбе выше Дрездена, ясно показывает хоть и не абсолютную, но очень наглядную корреляцию между географическими названиями и типами полей и деревень (карта 6). Поселения, имеющие менее правильные очертания, и поля, составленные из ферлонгов, соответствуют областям с преобладанием славянских названий, тогда как вальдхуфендорфы (и некоторые другие геометрически правильные формы) соотносятся с названиями немецкого происхождения. Естественно предположить, что большая часть ранних славянских поселений концентрировались вдоль Эльбы, и там названия населенных пунктов и форма полей до сих пор носят отпечаток той самой, раннесредневековой модели. Немцы же расчищали для обработки землю на задах старых поселений, отвоевывая ее у лесов и формируя вальдхуфендорфы. Таким образом, планомерное переселение немцев, которое на основании письменных свидетельств можно отнести к XII веку, наглядно запечатлено и на карте. История сельского поселения — та тема, которая требует неспешного и трудоемкого накопления данных — фрагментов керамики, упоминаний в документах, картах полей и т.п. В то же время это та область научного исследования, где есть реальная перспектива получения обширной информации совершенно нового характера благодаря применению новых научных методов — таких, как химический анализ керамики или исследование растительных и животных остатков. В случае развития пограничных научных дисциплин и комплексной методологии исследования, результатом, без сомнения, станет более полная, яркая и наглядная картина новых ландшафтов Высокого Средневековья.

7. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ГОРОДА И КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЦЫ

«Свободный и защищенный город, который привлекает массу людей именно этой свободой…» {574} 574 Schlesisches UB, ed. Heinrich Appelt and Winfried Irgang (4 vols, to date, Graz, Cologne and Vienna, 1963 —), 3, no. 103, p. 75 (Gtogow [Glogau], 1253).

.

XII–XIII века были эпохой стремительного развития городов, которое имело место практически во всех областях Европы. Население старых городов росло, они выходили за рамки своих римских или раннесредневековых границ, а одновременно появлялись сотни новых городов, зачастую — в рамках осознанной политики освоения и развития новых территорий. Например, померанский князь Барним в 1234 году объявил, что «движимые стремлением удовлетворить свои потребности и нужды и упрочить свое могущество обычаями других областей, мы приняли решение о развитии в наших землях свободных городов» {575} 575 Helbig & Weinrich 1, no. 87, pp. 328–33.

. История процесса урбанизации является неотъемлемой составной частью рассказа об экспансии Высокого Средневековья.

Сложность, возникающая сразу, как принимаешься за историю средневековых городов, связана с тем, что в равной мере имеют право на существование два вполне обоснованных и полезных, но в корне различных определения города. Одно связано с экономическими параметрами: город — это поселение с численностью населения выше средней и с относительно высоким развитием товарообмена и разделения труда. Ясно, что по логике этой формулировки город является таковым только при его рассмотрении в историческом контексте. Численности населения и совокупности экономических показателей, которые позволяют отнести населенный пункт к городу в XIII веке, в XIX будет явно недостаточно. Города подобны пикам на графической кривой, и если изменяется весь масштаб этого графика, то и абсолютные показатели меняют свое относительное положение. Населенные пункты с такими размерами и населением, которые в Средние века позволяли относить их к городам, сегодня могут считаться не более чем деревнями. Такое же наблюдение будет верно, если мы станем рассматривать скорее географические, нежели хронологические различия. Возможно, валлийский город XIII века, если его мысленно перенести в Ломбардию, в сознании своих новых соседей уже мог и не заслуживать названия города.

Опираясь на это экономическое определение, мы имеем дело с целым спектром взаимосвязанных критериев. Изолированное поселение фермерского типа, то есть хутор, имеет меньше жителей и менее выраженное разделение труда, а также слабее вовлечено в товарообмен, нежели деревня, которая, в свою очередь, характеризуется меньшей численностью населения и менее развитым разделением труда по сравнению с небольшим городом. Где именно провести этот водораздел, с какого момента усматривать в населенном пункте черты города — это вопрос суждения, всегда с налетом субъективности. Невозможно доказать, было ли то или иное место городом в экономическом смысле, если заранее не договориться о том, где будет пролегать эта грань. Таким образом, средневековые города — это населенные пункты, которые историки выделяют из массы других по ряду параметров (население, степень коммерциализации, разделение труда), или, если говорить точнее, исходя из ощущения, что они превосходили другие поселения по этим параметрам, если бы мы имели возможность эти параметры измерить.

Совершенно иной характер носит юридический критерий определения города, который отражает другой подход к проблеме. Если экономическое определение является ретроспективным и относительным, то юридическое характеризует определенный момент времени и абсолютно по своей сути. В правовом смысле города имели иной статус, нежели остальные населенные пункты, и о существовании этого статуса люди той эпохи хорошо знали. На самом деле, этот статус город должен был в определенный момент получить, и именно эта дата чаще всего считается днем «основания» города. С юридической точки зрения феодал мог своей волей в одночасье обратить «негород» в город. Ясно, что с экономической точки зрения такое превращение было бы невозможно. Юридические привилегии городов могли даваться одномоментным росчерком пера, что было невозможно для города как новой экономической модели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: