Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Название:Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф; Русская тройка-СПб

- Год:2013

- Город:Москва; Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-04252-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости краткое содержание

Автор представляет читателю полную драматизма историю крепости «Орешек» от основания ее внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем до наших дней. Это история крепости-твердыни, защитницы Отечества, и история страшной тюрьмы, сломавшей и уничтожившей многие жизни — от царственных узников до революционеров, история Шлиссельбургского образа Казанской иконы Божией Матери.

Автор не просто рассказывает о различных периодах и этапах жизни крепости, он фактически показывает историю России через историю Шлиссельбургской крепости, используя в своем повествовании множество документов: уникальные архивные материалы, письма и дневниковые записи…

В книге петербургского писателя дана не просто история крепости Орешек, или Шлиссельбургской крепости, в разных ипостасях: и в качестве «твердыни Московской Руси» — защитницы-цитадели от иноземных нашествий, и в качестве тюрьмы. Скорее это история страны, показанная через шлиссельбургскую летопись, для чего автор использует многочисленные документальные архивные материалы. Как сказано во вступлении, «не так уж и много найдется в России мест, подобных этому, — продуваемому студеными ладожскими ветрами островку.

У основанной внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем крепости Орешек героическое прошлое, и понятно, почему шведы стремились овладеть ею.

За 90 лет оккупации они перевели на свой язык название крепости — она стала Нотебургом — и укрепили цитадель, но 11 октября 1702 года русские войска «разгрызли» «шведский орех». Подробнее — в главах «Орешек становится каменным», «Шлиссельбургский проект Анны Иоанновны», «Секретный дом императора Павла», «Шлиссельбургский пожар» и др.

Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Забегая вперед, скажем, что Г. К. Жукову вскоре удалось добиться полного переподчинения 54-й армии Ленинградскому фронту, и командующим ее станет — он не освобождался при этом от обязанностей начальника штаба фронта! — генерал-лейтенант М. С. Хозин.

Попытки прорвать блокаду, превратившиеся в настоящий «солдатоповал», продолжались тут и в 1941, и в 1942 годах, пока Кировский район Ленинградской области не сделался гигантским кладбищем, на котором упокоилось более полумиллиона наших солдат.

И как тут не вспомнить об упреке Г. К. Жукова, адресованном Г. И. Кулику.

— На вашем месте Суворов поступил бы иначе! — говорит он.

То, что маршал Г. И. Кулик не являлся А. В. Суворовым, сомнению не подлежит.

Ну, а сам Г. К. Жуков?

С победами тут все благополучно, если только позабыть, какой ценой одерживались они.

Конечно, война — это война, но всегда ли у наших генералов хватало, как у А. В. Суворова, таланта, мастерства, а главное силы духа, чтобы запросить у противника за жизни своих солдат настоящую цену?

Увы…

Георгий Константинович Жуков, которого совершенно справедливо называют Маршалом Победы, столь щедро и расточительно усыпал телами солдат дорогу к Победе, что призадумавшись, не знаешь, какую назвать страну, которая бы потерпела поражение, унесшее столько же солдатских жизней, как эта наша Победа…

Определенные усилия для отвлечения сил противника с главного направления в сентябре 1941 года предпринимали и части уже знакомой нам 1-й стрелковой дивизии НКВД.

20 сентября 1941 года дивизия предприняла попытку взять Шлиссельбург.

Но форсировать под непрерывным огнем противника полноводную реку, а затем атаковать врага, действуя через болота и лес, задача, как справедливо отмечал в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, «чрезвычайно тяжелая, можно сказать, непосильная».

Еще сложнее атаковать с воды сплошь укрепленный берег.

Из 7-го полка, форсировавшего Неву в районе гаража, до левого берега добралось около семи десятков бойцов, остальные были расстреляны на реке.

1-й стрелковый полк форсировал Неву на юго-западной окраине Шлиссельбурга, но удержаться не смог, назад на правый берег вернулись 12 человек.

2-й стрелковый полк пытался овладеть пассажирской пристанью Шлиссельбурга. Из двух взводов, которым удалось переправиться, вернулось 19 человек.

Успешнее была переправа в ту же ночь частей 115-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор В. Ф. Коньков) и 4-й бригады морской пехоты (командир генерал-майор В. Н. Ненашев). Им удалось в районе Невской Дубровки форсировать Неву, захватив на левом берегу плацдарм, получивший название «Невского пятачка».

За сутки ожесточенных боев передовой отряд 115-й стрелковой дивизии очистил от противника Московскую Дубровку и захватил плацдарм шириной свыше двух километров и глубиной до полутора километров.

«Пятачок» этот по сути дела превратился в гигантскую братскую могилу. Количество погибших в боях на «Невском пятачке» советских солдат колеблется по разным подсчетам от 50 000 до 250 000. Немцы, в свою очередь, потеряли здесь от 10 000 до 40 000 солдат и офицеров убитыми.

Трагичной была и попытка высадить десант в Шлиссельбурге силами Ладожской военной флотилии.

21 сентября операции помешала погода. Из-за сильного волнения рвались буксировочные тросы лодок, и на их поиск и повторное взятие на буксир было потрачено все темное время. Ну, а 22 сентября из-за навигационной ошибки — «бутылочное горло» было чрезвычайно узко! — капитан-лейтенант Балтачи начал высаживать десант в тылу 54-й армии, потопив при этом двоих бойцов. После возвращения отряда в Осиновец капитан-лейтенант Балтачи был арестован и отдан под трибунал.

Днем 22 сентября командующий фронтом Г. К. Жуков потребовал в ультимативной форме: «Высадить десант во что бы то ни стало», и утром 25 сентября, после еще двух неудачных попыток, командующий ЛВФ контр-адмирал Б. В. Хорошхин, получивший очередной разнос от Г. К. Жукова, приказал высаживать десант днем прямо «в лоб» противнику.

В десантный отряд входили лучшие разведчики-водолазы и курсанты морского пограничного училища. Все они были высажены, поскольку ближе катера не могли подойти из-за валунов, в полутора километрах от берега, и расстреляны тут же в ледяной воде, налетевшими немецкими самолетами…

20 сентября 1941 года — это еще и день «огневого дебюта» Шлиссельбургской крепости. Пушки крепости в этот день начали бить по немецким позициям прямой наводкой.

Результативность обстрела возросла еще и потому, что артналет застал немцев врасплох. Как-то свыклись они с молчащей крепостью и уже не замечали ее, как не замечали ее и наши бойцы и офицеры, отступавшие через Шлиссельбург.

И вот крепость явилась вдруг в своем первозданном виде.

Обычно этот «дебют» Шлиссельбургской крепости никак не связывают с форсированием Невы, предпринятым в этот день в районе Невской Дубровки. Тем не менее, помешав немцам оперативно произвести перегруппировку сил, орудия крепости существенно поддержали 115-ю стрелковую дивизию и 4-ю бригаду морской пехоты, может быть, поэтому и сумевших закрепиться на знаменитом «Невском пятачке».

Немцы были в ярости.

Смертоносная мощь «огня возмездия» изумляла и самих немцев.

«Вот уже сутки стоит красная туча над крепостью, — читаем мы датированную 21 сентября 1941 года запись в дневнике немецкого офицера, найденного в Шлиссельбурге. — Десятки наших тяжелых орудий бьют по ней беспрерывно. Из-за этой тучи нам не видно стен. Сплошной гром. Мы оглохли от этого шквала. А как они? Во всяком случае, я не хотел бы быть на их месте. Мне жаль их… 13 часов. Наши орудия прекратили огонь. Рассеялась туча. Крепость стоит, как скала с обгрызенными утесами. Опять нам ничего не видно. Русские открыли огонь из крепости. Кажется, их еще больше стало. Не поднять головы, их пули поджидают нас на каждом шагу. Как им удалось уцелеть?»

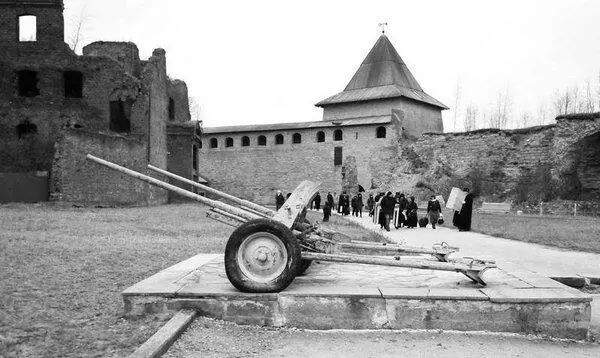

Мемориальный комплекс в Шлиссельбургской крепости

Ответа на этот вопрос не знали и сами бойцы, оборонявшие крепость.

Да, они не теряли времени в крепости и за неделю сумели обустроить огневые точки в крепостной стене. Здесь были пробиты амбразуры для установки пулеметов. Орудия, минометы и пулеметы разместили с расчетом на круговую оборону крепости, а когда же на острове развернулась 409-я морская батарея (командир капитан П. Н. Кочаненков, военный комиссар А. Г. Морозов), пять 45-миллиметровых орудий разместили в бойницах Королевской башни. Оттуда, с восьмиметровой высоты хорошо просматривались и простреливались позиции врага.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)