Геннадий Кудий - Русская Атлантида

- Название:Русская Атлантида

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Журналист

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91318-011-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Кудий - Русская Атлантида краткое содержание

Книга самобытного автора Г. Н. Кудия посвящена интересной, полной динамики и драматизма истории и культуре Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского (ВКЛ) — крупнейшего государства Европы периода позднего Средневековья. Она в яркой и доходчивой форме позволяет восстановить, прежде всего для российского читателя, историческую правду о месте и роли Русской Атлантиды — ВКЛ в развитии Восточной Европы и формировании русской государственности, которая была сознательно искажена и основательно забыта в предыдущие два столетия. А также показывает на примере этого государства смертельную опасность и даже гибельность для любого этноса бездумной потери своей национальной идентичности, традиций и веры.

Русская Атлантида - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

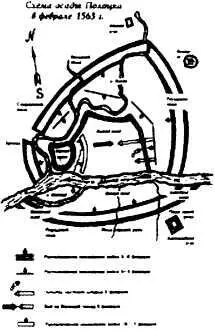

В дальнейших событиях решающую роль сыграли московские осадные пушки «большого» наряда. Один немец из Полоцка, очевидец осады, через 12 лет рассказывал императорскому послу в Москве X. Кобенцелю, что город был взят «при таком пушечном громе, что, казалось, небо и вся земля обрушились на него». С небольшими перерывами для охлаждения стволов пушки сокрушали городские и замковые стены с 8 по 14 февраля. Мощь огневого удара поразила даже самих осаждавших. В результате начался страшный пожар, погубивший более 3000 дворов, а прямо посреди пламени шел жестокий бой между стрельцами и детьми боярскими с одной стороны и защитниками города — с другой. Они покинули посад, но отстояли замок.

Защитникам Полоцка нельзя отказать в мужестве: они не только оборонялись, но и тревожили противника частыми вылазками. Лебедевская летопись, например, зафиксировала вылазку, имевшую место в ночь с 10 на 11 февраля, в которой приняли участие до 800 человек конницы, «да пешие люди многие», но в бою с отрядом князя И.В. Шереметева они потерпели поражение и с потерями отошли в замок. Сам Шереметев получил контузию пушечным ядром. Но за дерзость вылазки осажденным пришлось расплатиться пленниками — языками.

12 февраля московские туры и пушки были придвинуты ближе к замковым укреплениям. С этого времени и до 14 февраля орудия били без перерыва целые сутки. Разбивали переднюю замковую стену, ядра достигали противоположной стены, в результате чего защитники терпели жестокий урон. Московские артиллеристы использовали огненные (каленые) ядра и, возможно, зажигательные смеси. В результате в самом замке вспыхнул сильный пожар — пылало несколько десятков домов. Гарнизон вынужден был одновременно оборонять стены и тушить пламя. В ночь с 14 на 15 февраля усилиями московских пушкарей и стрельцов, посланных к стенам, укрепления были тоже подожжены. К тому времени ядра выбили 40 городень из 204, составлявших периметр укреплений полоцкого замка.

Штурм Полоцка.

Схема осады Полоцка.

К утру 15 февраля 1563 года положение его защитников стало критическим: рассчитывать на помощь извне не приходилось, укрепления были разбиты, силы таяли изо дня в день, в то время как настоящего урона московским войскам они нанести не могли. По московским данным, за всю осаду Полоцка армия Ивана IV потеряла всего 86 человек. Остальное сделали артиллеристы Ивана IV, показавшие немалое искусство. Между тем Сигизмунд Герберштейн, побывавший последний раз в Московском государстве в 1526 году, отмечал совершенное неумение русских использовать артиллерию. Таким образом, опыт применения полевых и осадных орудий был набран московскими пушкарями именно в середине XVI века — при осаде Казани, под Нарвой, Дерптом и Феллином. Так что у стен Полоцка наряд Ивана IV располагал уже кадрами, отлично знавшими свое дело.

За несколько часов до рассвета московские полки начали подготовку к штурму, который, по всей видимости, должен был стать для Полоцка последним. И тогда из города вышел епископ Арсений Шисца «со кресты и с собором», было сдано городское знамя, а полоцкий воевода Довойна предложил начать переговоры о сдаче. Иван IV потребовал прибытия в свой стан его самого, и тому пришлось согласиться. Далее сведения источников противоречат друг другу: согласно официальной московской Лебедевской летописи, переговоры шли до вечера и закончились сдачей города на том условии, что царь обещает «показать милость» и «казней не учинить».

Иван IV не вполне сдержал обещания относительно условий капитуляции, хотя резни как таковой в городе не было. Богатства полоцкой казны и арсенал были отправлены в Москву, а иноверческие центры уничтожены. Некоторые русские летописи, Мацей Стрыйковский и его компиляторы сообщают, что еврейскому населению города под страхом смерти было приказано креститься в православие, а несогласные были утоплены в Западной Двине. В некоторых источниках также сообщается о гибели полоцких бернардинцев и доминиканцев от рук татар из московской армии. К 500–700 воинам гарнизона, особенно из числа поляков и немецких наемников, Иван IV отнесся милостиво, некоторые из них перешли на московскую службу. Ротмистры получили в дар собольи шубы, покрытые парчой. Такое отношение царя к пленным защитникам города объясняется его нежеланием провоцировать вступление в войну Польши, он планировал вести военные действия только против Великого княжества Литовского. Полоцкие бояре, купечество, большинство горожан, а также жители окрестностей города были лишены имущества и угнаны в плен, по разным оценкам, число пленных составило от 15 тысяч до 60 тысяч человек. Какая-то часть из них позже была продана в персидское рабство (в случае с католиками и протестантами — легально, а с православными — нелегально, так как «крещеные души» продавать «басурманам» запрещалось).

Полоцкий наместник С.С. Довойна с женой, молодой магнат Я.Я. Глебович и епископ Арсений Шисца тоже были пленены. Часть пленных полоцких бояр была обменена на московских пленных или выкуплена Великим княжеством Литовским в 1566 году. С.С. Довойну обменяли на московского пленника в 1567 году, но его жена к тому времени уже умерла. Я.Я. Глебовича освободили в обмен на обещание склонить на сторону Московского государства магнатов Великого княжества Литовского, за что он позже был обвинен в предательстве, но оправдан великим князем. Епископа Арсения Шисцу отправили в Спасо-Каменный монастырь у Кубены, где в заключении содержались и некоторые полоцкие бояре. А 15 тысяч татар практически сразу после взятия города были направлены для действий по дороге на Вильню. 21 февраля 1563 года в московский лагерь прибыл посол Великого княжества Литовского для ведения переговоров о перемирии, которое и было заключено сроком до 15 августа того же года. Оставив в Полоцке гарнизон и отдав распоряжения об укреплении города, Иван IV с основными силами 27 февраля вышел к Москве.

Думается, что своими действиями в отношении Полоцка Иван IV преследовал еще одну стратегическую цель — свести на нет значение всех прежних исторических центров Киевской Руси во имя возвеличения Москвы как единственного и неоспоримого места сосредоточения верховной власти на Русской земле. Эту мысль подтверждает и невиданное разорение Великого Новгорода, последовавшее спустя всего шесть лет после падения Полоцка, от которого он, как и Полоцк, уже никогда не оправился. А ведь Новгород к тому времени без малого сто лет уже был царской вотчиной и приносил казне очень немалые доходы. Остается лишь благодарить Бога, что до Киева и Вильни Иван Грозный тогда не добрался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: