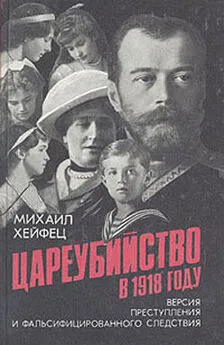

Михаил Хейфец - Цареубийство в 1918 году

- Название:Цареубийство в 1918 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фестиваль

- Год:1992

- ISBN:5-05-0026-15-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Хейфец - Цареубийство в 1918 году краткое содержание

Российские предшественники нацизма объявили убийство семьи Романовых результатом «жидомасонского заговора». Иерусалимский писатель и историк М. Хейфец пытается, раскрыв подлинную историю преступления, показать, как осуществлялась «акция» следователей-фальсификаторов, а также проанализировать причины и степень участия евреев в русской революции.

Цареубийство в 1918 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 23

ЗАГОВОРЩИКИ

Оба прибывших отряда, захватив и поделив власть, стали требовать от Отряда особого назначения (царскосельских стрелков) выдачи им Романовых. Больше всех старался Заславский: распускал слухи о готовящемся побеге семьи и предлагал перевести их «на гору», т е. в тобольскую тюрьму.

Царскосельские солдаты категорически отказали. Во-первых, отвечали за узников по закону все-таки они, а не прибывшие омичи с уральцами. Во-вторых, им не хотелось перебираться из уютных окрестностей губернаторского дома в тюремные казармы.

Хотя стрелков насчитывалось человек триста, а красноармейцев свыше полутора тысяч, но кадровые солдаты не боялись «этой сволочи», а те не смели задирать столичных гордецов.

Но зачем вообще большевики прислали столь сильные части в далекий Тобольск? Что за срочная возникла причина?

…Эту главу я не могу продолжать, не предупредив читателя о дурном и ненадежном качестве тех источников, на которые вынужден буду ссылаться.

Главными источниками сведений по теме цареубийства до недавнего времени мне служили две книги: из изданных за пределами России – книга Николая Соколова, а из советских – книга Марка Касвинова. Для нынешней же главы они и до сих пор мои единственные источники информации.

Между тем оба автора, несмотря на зеркальную противоположность их политических позиций, методологически напоминают заглавного персонажа солженицынского «Ленина в Цюрихе»: «…он видел выводы своих книг исключительно рано, еще не садясь писать их». Что белый, что красный, оба автора в этом смысле оказались истинными ленинцами.

Вот вам несколько образчиков – для наглядности.

Исходный вывод Касвинова: все, что делали Романовы, изначально было гнусным. Узники мечтали освободиться? «Мечтали о реванше». Узники читали, учились, учили детей? Они мещане, заняты мелкими личными делами. Царица держалась горделиво? «Не понимает, что ее времена прошли». Царь, напротив, вел себя легко и доступно? Понятно: высматривал таким способом лазейку для побега. Царевич, оказывается, делал много грамматических ошибок в дневнике – и такого безграмотного мальчика они готовили нам в цари?! Царица – вообще немка. Говорила «с тяжелым немецким акцентом» – неужели после этого вы будете ее жалеть? А когда написала брату, герцогу Гессенскому, с просьбой о помощи – ну, это уж каждому понятно: вмешивала иностранцев в наши внутренние дела.

Вот характерный для метода и позиции Касвинова эпизод. Получив назначение в Тобольск, комиссар Панкратов отправился к старейшине своей партии, «бабушке русской революции» Екатерине Брешко-Брешковской.

«Смотри, Василий, – наставляла его эсерка, – ты сам все испытал, пойми и их испытания. Ты человек, и они тоже люди.»

Как это надо понимать? А так, что старый революционер Панкратов не был виноват в своей, как сказано в тексте, «пошлой гуманности»: это его «эсеры обработали, настроили против большевиков, обратили в свою промещанскую веру».

Следует эпизод, иллюстрирующий пошлость и мещанство комиссара Панкратова: царь, заинтересовавшись его мемуарной книгой, просил рассказать про его жизнь своим детям. Он думал научить их на «живом примере» стойко переносить несчастья.

«Какая странная игра судьбы! Почти всю жизнь быть гонимым, считаться врагом династии. Но вот условия меняются, и этот вредный человек приглашается в наставники детей бывшего самодержца, – вспоминал комиссар. – Эта семья задыхалась в однообразии дворцовой атмосферы, испытывала духовный голод, жажду встреч с другими людьми, но традиции, как гиря, тянули ее назад».

Панкратов также посоветовал Клавдии Битнер провести урок литературы по «Русским женщинам» Некрасова и вспоминал, какой близкой показалась великим княжнам поэма об аристократках, уехавших в Сибирь за близкими людьми, – политическими узниками:

«Как раньше никто не говорил, что у нас есть такой чудный поэт!»

После чего историк Касвинов комментирует этот эпизод мемуаров:

«У эсеровского уполномоченного хватило неуважения к самому себе, чтобы из истории своих страданий на каторге и в ссылке сделать развлечение для того, кто олицетворял этот сад пыток …За любезную улыбку своего поднадзорного, эсеровский уполномоченный готов ему все простить.»

Отсюда и судьба пошлого Панкратова: «Двусмысленное поведение привело солдат к разочарованию в нем».

О предубежденной позиции и методах Соколова много писалось выше, не будем повторяться. Но – без книг этих двух авторов пока никто о цареубийстве писать не может, ибо только они были допущены ко многим документам, все еще засекреченным в каких-то архивах. (В частности, Соколов пользовался теми 6-ю томами следственного дела, которые не поступили ни в Гарвард, ни в «Посев».) И только у этих сочинителей есть информация о заговорах с целью освобождения Романовых, которые дали повод для отправки первых красных отрядов в Тобольск.

Борис Бруцкус: «Поводом послужили слухи, что монархисты готовят увоз Царской семьи, что, во всяком случае, какие-то правые организации работают в Тобольске и Тюмени в пользу Романовых… И Москва стала принимать меры. Знай, однако, Ленин, кто был спасителем царя в Тобольске, он не всполошился бы, и судьба Царской семьи решена была бы иначе …Нам нет надобности приводить свои доказательства, что организация спасения Царской семьи была вся основана на мошенничестве, провокации и предательстве… причем лицами, о происхождении которых Соколов не решится сказать, что оно ему неизвестно, что они «по-видимому, русские». Нет, преступниками, наживавшими воровским способом деньги на Царской крови, были истинно русские люди и во главе их стоял служитель православной церкви …Факты эти установлены самим Дитерихсом. Указав, что спасителями Романовых выставляли себя молодые офицеры, рассчитывавшие впоследствии извлечь из этого выгоду, Дитерихс продолжает (в подлиннике ч.1, стр.70):

«Были и другого направления организаторы…Совершенно загадочный и своеобразный характер их работы сильно походил на крупную и преступную провокацию и даже предательство по отношению к Их Величествам. Один из таких спасителей, капитан Борис Николаевич Соловьев, муж дочери Распутина, Мары, сидел в Тюмени и не пропускал в Тобольск приехавших из России с деньгами для царя и поручениями, требуя передачи посылок ему, а тех, кто уезжал в Тобольск вопреки его запрету, выдавал большевикам …Соловьев сам хвастал, что по его доносу были расстреляны большевиками два офицера и дама.»

Кто были эти упомянутые Бруцкусом и Дитерихсом «молодые офицеры, выставлявшие себя спасителями царя»? Их патроном оказался правый депутат

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: