Игорь Глебов - Международное право

- Название:Международное право

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7107-9517-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Глебов - Международное право краткое содержание

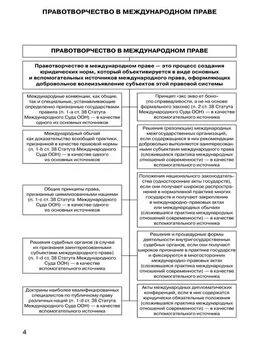

Структура и содержание учебника соответствуют программе учебного курса международного права, разработанной в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

В дополнение к учебнику издательство готовит к выпуску учебное пособие – альбом схем «Международное право».

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям и направлениям юридического профиля, офицеров, адъюнктов, курсантов и слушателей государственных образовательных учреждений, в которых изучается курс международного права.

Международное право - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Древнеримское законодательство и общественное мнение считали войну естественным состоянием, оправдывали «справедливые» войны, сурово осуждая войны, начатые без достаточного «повода» (sine causa) и «обиды» (injuria). По утверждению Цицерона, «ни одна война не является справедливой, если она не объявлена и не предпринята вследствие нанесенной обиды. Военные обычаи римлян были суровы: истребление целых городов, захват всего имущества неприятеля и обращение в рабство пленных; «не было снисхождения ни к полу ни к возрасту». [16]Вместе с тем римляне считали правомерным сражаться только «оружием, а не ядом» (armis non veneno), заключали с побежденным неприятелем перемирие для похорон убитых, требовали от государств, не участвовавших в войне, соблюдения обязанностей, объединяемых в настоящее время понятием нейтралитета (запрещение помощи врагу оружием, кораблями, деньгами и т. п.). Римские полководцы Цезарь и Германик прославились не только победами, но и гуманным отношением к пленным и побежденным, что считают скорее исключением, чем правилом.

В Древнем Риме формировалась и теория международного права. Цицерон представлял концепцию международных отношений как «общий город и государство людей и богов», как единый общечеловеческий союз. Сенека, отталкиваясь от тезиса «человек для человека – священный предмет», пришел к мысли о едином государстве всего человеческого рода (corpus magnum). «Как Антоний, я – гражданин Рима, – поучает в своих «Размышлениях» император и философ Марк Аврелий, – как человек, я – гражданин вселенной», полагая, что ко всемирному государству отдельные государства относятся так же, как дома к городу.

Вергилий воспевает в «Эклогах» грядущий «золотой век» всеобщего мира. В первой книге «Институций» Ульпиан дает следующую систематизацию международного права: право народов составляют занятие, сооружение и укрепление мест, войны, плен, рабство, мирные договоры, перемирия, священный долг не оскорблять послов, запрещение браков между чужеродными. Свою систематизацию «права народов» предложил Гермогениан.

Арабские государства с VII в. развивали мусульманские международно-правовые концепции на основе Корана, который предписывает строго соблюдать договорные обязательства: «Счастливы верующие… которые соблюдают свои договоренности и договоры»; [17]«исполняйте верно договоры»; «те, с которыми ты заключил союз, а потом они нарушают свой союз каждый раз, и они – не богобоязненны»; «отбрось договор с ними согласно со справедливостью».

Арабские государства по взаимности выдавали преступников, ибо «кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто бы убил людей всех», «предписано вам возмездие за убитых», «душа – за душу, и око – за око, и нос – за нос, и ухо – за ухо, и зуб – за зуб, и раны – отмщение». Мусульманин, независимо от национальности и подданства, находясь на территории мусульманского государства, пользовался теми же правами, что и местные жители. Иной иностранец в установленный срок был обязан предъявить ручательство мусульманина или покинуть страну. Арабы особо чтили неприкосновенность послов, поскольку и Магомет терпел у себя вражеских послов. Международная торговля поощрялась. Для разрешения споров купцов Магомет и его последователи прибегали к суду и арбитражу.

Джихад (газават) не имел того международно-правового значения, которое иногда пытаются придать ему некоторые современные политики. Вероучение ислама допускает джихад против отступников или противников веры. В Коране сказано: «Сражайтесь с теми из неверных, которые близки к вам. И пусть они найдут в вас суровость». Однако война без достаточного основания осуждается Кораном: «Если же один несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив». Началу военных действий предшествовали объявление войны и призыв к неприятелю принять ислам или платить дань. Исламская война имеет свои правила и обычаи. Храмы полагалось щадить. Женщин, детей и стариков противника нельзя было убивать, даже если «они ободряли своих воинов». Во время войны запрещалось уничтожать жилища, сады, угодья и скот, за исключением «военной добычи». [18]

Христианство властно и неотвратимо покорило и преобразило языческое римское «право народов» в Западной Европе. Началась новая эра международного права. Дальнейшее его развитие стало немыслимо вне гуманистических идеалов христианства, отрицающего национальную и социальную рознь. Исследование христианских истоков современного международного права является фундаментальным направлением международно-правовой науки.

Античная философия, римское право и христианство оказали влияние на международно-правовую теорию и практику средневековых государств Западной Европы. Конец Хв. представляется своеобразным рубежом, когда на первых «мирных соборах» получило детальную регламентацию «право войны». К этому времени относится возникновение идеологии «светского христианского рыцарства». В феодальном праве особое внимание уделялось гарантии соблюдения международных обязательств. Обычай предписывал незыблемое соблюдение слова, данного рыцарем. Принося при посвящении в рыцари присягу, человек обязывался «соблюдать нерушимо данное слово», что бы ни грозило ему– «беда или гибель», под страхом быть объявленным в случае нарушения слова «бесчестным и клятвопреступником».

Феодальное право было частью богословия. При заключении международных договоров слово рыцаря подкреплялось религиозной клятвой (целованием креста и Евангелия, под страхом интердикта – отлучения от церкви). Эта религиозная клятва сопутствовала международным договорам IX–XVIII вв. Практика римских пап давать разрешения на предстоящее нарушение клятвы и отпускать грехи клятвопреступникам (диспенсы и индульгенции) вызвала применение в договорах «двойной клятвы», запрещающей обращение к понтифику в случае нарушения договорной клятвы. Подобное обязательство приняли на себя Карл V и Франциск I вМадридском договоре.

В средние века складывалась практика депозитариев – особых «хранителей договоров» (conservatoris pacis) и поручительства ленников короля (баронов, князей, вассалов) за соблюдение международных обязательств их сеньором – королем. В случае нарушения договора поручители были вправе силой оружия принудить короля к соблюдению. Например, при заключении договора о союзе между французским королем Людовиком XII и императором германским Максимилианом германские князья-курфюрсты выступили в качестве хранителей подписанных статей, так что они имели право и были обязаны поддерживать того, кто соблюдает заключенные соглашения против того, кто их нарушает. Гарантией нерушимости договора была жизнь именитых заложников (аманатов). При подписании Мадридского мира (1526) Франциск I отдал Карлу V в залог своих сыновей, которые в 1529 г. были им обменены на золото. Гарантии международных обязательств посредством заложников сохранялись вплоть до подписания Аахенского мира (1748).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: