Олег Лекманов - «Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»

- Название:«Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2020

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-132899-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - «Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» краткое содержание

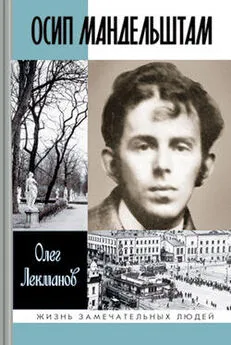

Олег Лекманов – филолог, профессор Высшей школы экономики, написавший книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине и Венедикте Ерофееве, – изучил известный текст, разложив его на множество составляющих. «Путеводитель по книге «На берегах Невы» – это диалог автора и исследователя.

«Мне всегда хотелось узнать, где у Одоевцевой правда, где беллетристика, где ошибки памяти или сознательные преувеличения» (Дмитрий Быков). В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Жизнь прошла. А молодость длится…» Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Он не спеша достает из кармана пиджака большой серебряный портсигар и закуривает папиросу от спички, подчеркнуто почтительно поднесенной ему вскочившим со своей табуретки Гумилевым.

– Из-за страха посмертного юбилея, главным образом, и умирать не хочу, – важно и веско продолжает Сологуб и, выпустив струю дыма из ноздрей, медленно прибавляет: – Хотя и вообще умирать-то не очень хочется. Еще по Парижу погуляю… Подышу легким воздухом земным…

От звука голоса Сологуба Чеботаревская еще нервнее дергает плечами и, рассыпая пепел по полу, звонко и быстро говорит, сверкая глазами:

– Конечно, Федор Кузьмич прав. И конечно, Толстой гений и титан. Тургенев его недаром слоном назвал. Но, – она вызывающе закидывает голову, – но всем известно, что он был неумен и необразован. Он даже университета не кончил! И что за слоновую чушь он нес о Шекспире. Нет, не спорьте, пожалуйста! Не спорьте!..

И она, раздраженно фыркнув, обиженно замолкает.

Но никто и не думает спорить. Толстой забыт. Разговор о славе пожизненной и посмертной уже катится неудержимо, как с горы.

Кстати, Сологуб напрасно страшился посмертного юбилея. Этот страх, как, впрочем, большинство страхов, не оправдался. И в России, и в эмиграции ничем не отметили ни его десятилетнего, в 1937 году, ни его двадцатипятилетнего, в 1952 году, посмертного юбилея. Сологуба забыли “всерьез и надолго”. И теперь кажется странным, что он когда-то считался среди поэтов “первым из первых”.

Сологуб непоколебимо верил и в свою прижизненную, и посмертную славу, тогда как Гумилев только мечтал завоевать и ту, и другую. И, надеясь прожить еще лет пятьдесят, не предчувствовал, как близка к нему смерть. И как велика будет его посмертная слава.

Но я сейчас, сидя у ног Сологуба, не думаю о славе – ни о прижизненной, ни о посмертной. Вопрос о посмертных юбилеях совсем не интересует меня. Я смотрю на Сологуба, я слушаю его, и мне трудно поверить, что он, восседающий так каменно-величественно передо мной, написал эти легкие, качающиеся, тающие, превращающиеся в музыку стихи:

Друг мой тихий, друг мой дальний,

Посмотри —

Я холодный и печальный

Свет зари.

Я напрасно ожидаю

Божества.

В этой жизни я не знаю

Торжества.

Одинокий и печальный

Поутру,

Друг мой тихий, друг мой дальний,

Я умру.

Как он мог? Я не понимаю. Я повторяю про себя его сомнамбулические строки:

Лила, лила, лила, качала

Два тельно-алые стекла.

Белей лилей, алее лала

Была бела ты и ала…

Как может он произносить: лила, лила, лила, качала – своим каменно-тяжелым, деловым, трезвым голосом? Мне страшно хочется попросить его прочесть какие-нибудь его стихи. Но я не решаюсь. Я перебираю в памяти его стихи, отыскивая строки, которые не противоречили бы так чудовищно резко его внешности. И нахожу:

В тени косматой ели

Над сонною рекой

Качает черт качели

Мохнатою рукой.

Качает и смеется…

Да, я могу себе представить, что Сологуб написал это. Я могу даже себе представить, как он это читает. Наверное, хорошо. Но разве можно произнести его голосом:

Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну,

Глазки-светики-цветочки песней тихою сомкну.

Откуда у Сологуба эта, как снежинка тающая, ангельская нежность? В стихах? А может быть, и в жизни?

Пронин, жестикулируя так, что белые рукава его рубашки мелькают, как крылья ветряной мельницы, восторженно-возмущенно рассказывает о том, что здесь, в Москве, на вечере Блока имажинисты кричали ему: “Мертвец! Мертвец! В гроб пора!” На что Блок спокойно сказал: “Да, они правы. Я давно умер”.

– Я давно умер, – медленно и веско повторяет Сологуб, прерывая неистовый словесный поток Пронина.

Минута молчания. И снова раздается размеренный тяжелый голос Сологуба:

– Да, ощущение своей смерти – “я давно умер” – иногда посещает поэтов. Особенно нестарых. Поэты постоянно думают о смерти – своей и чужой. В сущности, у них только две темы: смерть и любовь. Но вот я, чем дальше живу, тем больше начинаю сомневаться в своей смерти. Мне все чаще кажется, что я не умру. Совсем не умру. Никогда. Какая-то во мне появилась надежда на бессмертие. Даже уверенность, что не все люди смертны, что самым достойным – одному на сотни миллионов – будет даровано бессмертие.

Сологуб говорит, вдохновляясь и оживая. Но теперь его окаменелость передалась его слушателям. Все окаменели, застыли, не смея шевельнуться. Только что буйно взлетавшие рукава белой рубашки Пронина безжизненно повисли. Рука Анастасии Николаевны с потухшей папиросой застыла в воздухе. Ведь нельзя курить, когда Федор Кузьмич говорит.

– Возможно, что бессмертие выпадет именно на мою долю, – убедительно продолжает Сологуб. – У меня о бессмертии возникла целая теория. Видите ли… – Он задумывается. – Нет, это слишком сложно. В двух словах не объяснишь. К тому же пора расходиться. Завтра нам предстоит трудный день. Завтра мы с Анастасией Николаевной, да и вы, Николай Степанович, пускаемся в обратный путь. И потому…

Он встает со своего трона. И все, как по команде, оживают, встают, начинают двигаться и говорить. Пронин бросается к Сологубу, восторженно тряся его руку.

– Спасибо, что навестили меня, Федор Кузьмич! И как интересно вы говорили! Я тоже убежден в бессмертии, – и, спохватившись: – В вашем! В вашем, не моем! Спасибо!..

Я встала со своей скамеечки и стою перед Сологубом, выжидая, что он и со мной попрощается. Его маленькие ледяные глаза останавливаются на мне. Он осматривает меня с головы до ног своим строгим “инспекторским” взглядом. И вдруг лицо его оживает – губы раздвигаются, обнаруживая крепкие, будто тоже каменные зубы, большая бородавка на щеке медленно поднимается к глазу, и он улыбается.

Не мимолетно, не “улыбка блеснула и исчезла”. Нет, улыбка застывает на его лице и так и не исчезает, пока он говорит со мной:

– Вас совсем недавно еще можно было в угол ставить. С вашим бантом. А правда, что вы пишете стихи, как уверяет Николай Степанович?

– Правда. – От смущения я картавлю еще сильнее, чем обычно.

Он, продолжая улыбаться, качает головой:

– Напрасно. Лучше бы учились чему-нибудь путному. Только ведь, я сам знаю, поэтов не переубедишь. Главное, не торопитесь стать взрослой. Лучшее время жизни – ранняя молодость. Это понимают, когда она прошла. А вы постарайтесь сейчас понять и радоваться, что вы так молоды.

Мы вчетвером спускаемся по лестнице. Пронин успел опередить нас и распахивает перед Сологубом входную дверь.

К подъезду, будто они только и ждали нашего появления, подкатывают несколько извозчиков.

– Пожалуйте, граждане, пожалуйте!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: