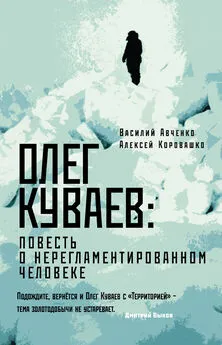

Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]

- Название:Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2020

- ISBN:978-5-17-119911-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] краткое содержание

Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возможно, в Чинкове также воплощены некоторые черты Николая Шило.

Профессор Северо-Восточного государственного университета Юрий Шпрыгов считает неслучайным созвучие фамилий Чинкова и Чешкова – «делового человека» из пьесы Игнатия Дворецкого «Человек со стороны» (1972). О том же писал Игорь Литвиненко: Чешков и Чинков возникли почти одновременно, что, по его мнению, подтверждает «социальную заказанность» персонажей. Но если Чешков «сконструирован» Дворецким, то Чинков имеет конкретный прототип – Чемоданова, что признавал сам Куваев, в случае с другими персонажами предпочитавший «напустить туману».

Вместе с тем главный контраргумент, который можно предъявить Шпрыгову, это принцип «бритвы Оккама», требующий не умножать сущности без необходимости. Говоря иначе, родословную Чинкова, точнее, этимологические корни его фамилии следует искать не в произведениях современных Куваеву авторов, а в том материале, который напрямую соприкасается с биографией и интересами создателя «Территории». Для начала надо уяснить, что фамилию Чинков Куваев мог где-то услышать или прочесть, ведь это не фантом вроде куваевских мидия и миридолита. В историю, например, вошел крестьянин Чернского уезда Тульской губернии Пётр Никитович Чинков (1872–?), ставший в 1907 году депутатом Государственной думы II созыва. Учитывая феноменальную начитанность Куваева, исключать его знание об этом самородном деятеле начального этапа русской демократии нельзя. Однако это предположение, как и гипотеза Шпрыгова, явно избыточно и уводит нас в сторону от подлинных причин, побудивших писателя встроить фамилию Чинков в художественную структуру «Территории».

Подлинный ключ к разгадке появления фамилии Чинков следует искать в романе Зиновия Давыдова «Беруны». Из четырёх действующих в нем поморов, вынужденных несколько лет провести на необитаемом острове Малый Берун близ Шпицбергена (сейчас он известен как остров Эдж), двое – Иван и Алексей – носят фамилию Хилков. Эту фамилию, как и многие другие реалии, Давыдов не выдумал, а взял из повести Ле Руа «Приключения четырёх российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесённых», основанной на показаниях этих матросов и впервые напечатанной в Санкт-Петербурге на французском языке в 1766 году. Давыдов, понятно, пользовался не этим раритетом, а переводом книги Ле Руа на русский язык, выпущенным ленинградским Всесоюзным арктическим институтом в 1933 году и воспроизводящим русское издание 1772 года. Уточним, правда, что в повести Ле Руа мы находим фамилию Химков, но Давыдов позволил себе отступить от этого варианта всего на одну букву, проявив не столько авторское своеволие, сколько историко-ономастическую интуицию: на Мезени, откуда были родом потерпевшие кораблекрушение поморы, фамилия Химков не встречалась, а вот фамилия Хилков, напротив, была чрезвычайно распространена. Уже после Великой Отечественной войны, однако, выяснилось, что Ле Руа допустил ошибку, назвав Химковыми людей, которые в реальности носили фамилию Инков. Кроме того, Ле Руа неверно передал их имена: одного из двоюродных братьев Инковых действительно звали Алексей, а вот другого не Иван, а Хрисанф. Воскрешение подлинных имён и фамилий этих героических поморов является заслугой Михаила Ивановича Белова (1916–1981), крупнейшего специалиста по истории освоения русского Севера. Доблестные деяния представителей рода Инковых, включая упомянутых Алексея и Хрисанфа, не были для Куваева секретом, так как он тщательно проштудировал фундаментальный труд Белова «История открытия и освоения Северного морского пути» (1956), вышедший в качестве первого тома коллективного исследования «Арктическое мореплавание с древнейших времён до середины XIX века». В нем Белов упоминает и тех представителей рода Инковых, которые станут, пусть и сменив фамилии, героями книг Ле Руа и Зиновия Давыдова. Так, он пишет, что «в 1763 году Иван Мелехов послал к берегам Новой Земли, а возможно, и в Карское море известного мезенского кормщика Хрисанфа Инкова, который задержался на промыслах до 1764 года» (другим опытным кормщиком, хоть и не попавшим на страницы художественной литературы, был Никифор Инков, управлявший в 1730-х годах судами купца Ивана Маслова). Хрисанф Инков упоминается Беловым и как один из тех, кто был, вероятно, включён самим Ломоносовым в список груманланов, подлежащих приглашению на морскую службу (список был прислан в Архангельск из Адмиралтейств-коллегии). Характеризуя изученные архивные дела Архангельской губернской канцелярии, Белов сообщает, что нашёл в них «перечень всего рода Инковых», в котором есть не только Хрисанф Инков, но и его сродник Алексей. Белов даже даёт нечто вроде адреса Инковых: «Согласно переписной книге Мезенского уезда 1710 года, Инковы проживали в Окладниковой слободе по соседству с двумя известными семьями полярных моряков – Откупщиковыми и Личутиными» (любопытно, что потомком этих Личутиных является известный современный прозаик Владимир Личутин). Как сложилась судьба Алексея и Хрисанфа Инковых после спасения с Малого Беруна, Белов в своей «Истории» не сообщает, но из научных работ, опубликованных ещё до написания «Территории», Куваев мог знать, например, что Хрисанф Инков вместе с двумя сыновьями – Иваном и Евдокимом – погиб от цинги во время зимовки на Новой Земле в 1778 году.

Изображённый в «Территории» Чинков, вероятнее всего, получил свою фамилию по созвучию с родовым именем Инковых – полярными мореходами, первопроходцами и робинзонами, вошедшими в сознание Куваева как напрямую, через многократные упоминания в арктиковедческой научной литературе, так и косвенно, посредством приобщения в детстве к роману Зиновия Давыдова. Во всяком случае, уподобление Чинкова Инкову выглядит куда более убедительно хотя бы с фонетической точки зрения, чем установление равенства между Чинковым и Чешковым.

Между тем индивидуальность человека определяется не фамилией. Мы можем слышать в словах «Инков» и «Чинков» что угодно – чинность, иночество, подчинение, чинопочитание, учинение, зачин, починку и т. д., но даже в своей совокупности элементы этого ассоциативного ряда не складываются в характер Ильи Чинкова – первооткрывателя чукотского золота. Подлинные его истоки – не в корнях и звуках русского языка, а в тех сферах действительности, которые охватывают реальную жизнь, с одной стороны, и её отражение в искусстве – с другой. Пращуром Чинкова по первой линии был, как уже говорилось, Николай Чемоданов. Но в образе Чинкова есть и «гены», которые достались ему по наследству от героев прежних куваевских произведений. Главным их поставщиком должен быть по праву назван геолог Макавеев из рассказа «Анютка, Хыш, свирепый Макавеев» (1962). Этот персонаж исполняет обязанности начальника партии, занимающейся поиском молибдена на Чукотке. Даже внешностью Макавеев напоминает Чинкова. Читая, как «по чугунному макавеевскому лицу» ползли капли дождя, мы не можем не вспомнить и лицо Чинкова, «тоже тёмное, чугунного цвета» (к эпитету «чугунный» Куваев вообще был неравнодушен, о чём, в частности, свидетельствует его использование при создании портрета чукчи Анкарахтына – главного героя рассказа «ВН-740»). Демонстрируя абсолютное спокойствие перед взбунтовавшимися подчинёнными, Макавеев «стоит идолом». Словно вторя этому, Чинков в своем рабочем кабинете восседает в «позе разбухшего идола» (таким же «идолом застыл на корме» своей лодки меднолицый Витька из рассказа «Здорово, толстые!»). В глазах поисковиков Макавеев выглядит «огромным, как Будда», за Чинковым же прозвище Будда закрепилось давно и прочно. Сближают Макавеева и Чинкова жёсткость характера, готовность ни перед чем не останавливаться ради достижения поставленной цели, ярко выраженная харизма и неоднозначность совершаемых поступков, не укладывающихся целиком либо в рубрику «плохо» («безнравственно»), либо в рубрику «хорошо» («нравственно»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/1068511/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame.webp)