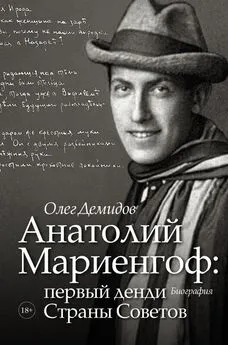

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Название:Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100311-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов краткое содержание

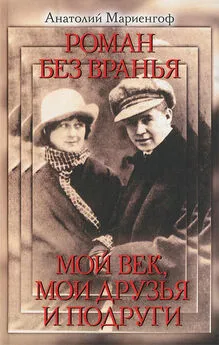

Анатолий Мариенгоф (1897–1962) – один из самых ярких писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о нём – «Роман без вранья». За культовый роман «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы – в драматургию («Шут Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.

«Первый денди Страны Советов» – самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.

Содержит нецензурную брань

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

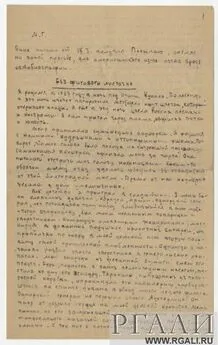

«Комарово, 23 августа, 1950 г.

Дорогие мои Тольнюхи!

<���…> 15 августа я был в Союзе на общем собрании. Доклад делал Чирсков 469. Конечно, ни слова не сказал о нашем “Острове”, а говорил, ёб твою мать, о ком угодно. И вот: перерыв после его доклада, я выхожу из зала, чтобы направиться на вокзал, в Комарово.

У выхода из зала меня приветливо останавливает секретарь Обкома Казьмин и говорит: “С большим удовольствием, в один присест читал «Остров». Мы вынесли постановление об этой пьесе”.

В эту секунду подходит Чирсков, и Казьмин обращается к нему: “Почему это вы, товарищ Чирсков, не упомянули об этой пьесе? Нехорошо, неправильно это”.

– У меня было всего лишь 1 ½ часа на весь доклад. К сожалению, я не мог говорить о многих вещах.

– И не надо было говорить о многих, но о выдающихся следовало всё-таки. Товарищ Андрианов предложил нам, секретарям, прочитать эту и дать заключение по ней. Мы все её очень одобрили, и вот я по поручению Обкома отдавал пьесу товарищу Суслову в ЦК с просьбой поскорей её апробировать. Товарищ Малин сегодня мне сообщил, что пьеса находится на предварительном просмотре в ИМЭЛ`е у товарища Поспелова. К концу августа ИМЭЛ должен дать свой отзыв товарищу Суслову.

И, обратившись ко мне, Казьмин продолжал: “Позвоните мне числа 24-25 августа. К этому времени я, возможно, буду даже знать кое-что. Не стесняйтесь, звоните”. Чирскову: “Пьесу эту надо печатать в «Звезде» обязательно. Мы написали в ЦК о нашем желании, чтобы премьера состоялась у нас, т.к. авторы ленинградцы”.

Тольнюхи! Сию встречу передал вам стенографически. Да, вот ещё, что было сказано Чирскову: “Как же это так? Секретариат Союза направил нам свою рекомендательную бумажку, которую мы вместе с письмом авторов отправили в ЦК, а вы, словно забыв о решении вашего Секретариата, ни слова не говорите о пьесе в своём докладе…” Ох, уж вился извинительно не угадавший на сей раз Чирсков! <���…>

Ваш Монах Михуил». 470«Остров великих надежд», так долго лежавший в Реперткоме непрочитанным, появится в одном из номеров журнала «Звезда». Это первый небольшой успех. Пьесу одобрили в ЦК.

А как было не одобрить? Драматурги очень постарались. Тему выбрали соответствующую – формирование советского государства в 1918–1919 годах, приходилось со всех сторон отражать атаки белых и интервентов. Как и полагается, втиснули в ткань драмы и товарища Сталина, но в самом конце – как соль и перец, по вкусу.

Вы скажете, что это, как выразился младший Козаков, «попытка лизнуть»? Но напомним, что в период 1948–1953 годов волнами, одна за другой, шли политические репрессии: убийство Михоэлса, борьба с космополитами, «Дело Еврейского антифашистского комитета», «Дело врачей» и другие. Почти все они носили отчётливо выраженный антисемитский характер.

Над многими друзьями и знакомыми Мариенгофа и Козакова сгустились тучи. Зоя Никитина, жена Михаила Козакова, провела целый год в тюрьме по делу ее брата-белогвардейца. Борис Эйхенбаум проходит через «суды чести». Израиля Меттера пытаются сделать сексотом. А Ольга Эйхенбаум позже вспоминала, что, если бы не смерть Сталина, её отца точно пустили б под расстрел.

В этой ситуации оба драматурга чувствовали себя неуютно. Что они сами думали о своём еврействе – это один вопрос. А что могла предпринять официальная власть – совсем другой. Не станем забывать, что отец Мариенгофа – еврей-выкрест, что брат Никритиной – Соломон Борисович. Что уж говорить о Козакове и его жене Зое…

Единственная шалость, которую авторы позволили себе в пьесе, – мимолётное упоминание «кафе поэтов». Не конкретно «Стойло Пегаса» – на него и на имажинистов был только намёк. Вспомнили вскользь славное прошлое, когда молодые поэты Мариенгоф и Есенин читали со сцены свои стихи – как раз заглянувшим революционным рабочим.

До постановки ещё надо было дожить. Но ЦК ВКП(б) одобрило, а партийные чиновники даже рассказали Мариенгофу о плагиате – пьесе Леонида Малюгина «Молодая Россия». На что Анатолий Борисович сразу сказал: «Чепуха! В первом акте есть какие-то совпадения, даже изрядные, а дальше – где именья, где вода! У Малюгина есть и защитники (Леонов, Симонов), и враги (Сафронов, Чичеров – злейший, жаждет крови. Думаю, кровь не прольётся)».

Кровь и не пролилась. Но появились свои сложности.

Время шло, и вот 10 августа 1951 года Мариенгоф пишет своему соавтору:

«Товарищ микромиллионер!

Вы сукин кот. Вы не выполнили обещания, не держите слово, Вы… короче говоря, так-растак Вашу бабушку, почему, Минька, письма не написал?.. Я же ни черта не знаю об ленинградских делах с “Островом” и поэтому связан по рукам и ногам… Говорил с Толстым. Он «будет обязательно ставить, если в Смольном скажут “да”». Перед отъездом наш товарищ М-и предложил несколько повременить… как, де, будет обстоять дело на Старой площади.

Вижусь с Фёдоровым. Они прекратили работу над “Островом”, потому что им сказали, что в Ленинграде пьеса запрещена (!!?). А теперь к октябрю репетируют “Человека с ружьём”…»

Что же произошло? Начать с того, что критики, травившие Мариенгофа и Козакова ещё с «Золотого обруча» и «Преступления на улице Марата», никуда не делись. Вот они – все как на ладони. «Ленинградская правда» от 14 августа 1951 года в очередной раз критикует журналы «Звезда» и «Ленинград», а вместе с ним и пьесу Мариенгофа:

«Только в результате приятельских отношений и нетребовательности редакции могла появиться на страницах “Звезды” незрелая, а в ряде мест ошибочная пьеса М. Козакова и А. Мариенгофа “Остров великих надежд”».

Вот так. Оказывается, «приятельские отношения», а не решение ЦК ВКП(б).

В тот же день «Литературная газета» печатает статью «Дело чести писателей Ленинграда», где опять же критикует журналы «Звезда» и «Ленинград», и, конечно, пьесу:

«Редакция журнала “Звезда” напечатала пьесу М. Козакова и А. Мариенгофа “Остров великих надежд” после того, как она провалилась при постановке на сцене театра им. Ленинского комсомола. Хотя авторы пытаются изобразить один из острых моментов в истории Советского государства – борьбу с англо-американскими интервентами на Севере в 1918–1919 годах, острота этой борьбы в пьесе приглушена. Совершенно недостаточно показана священная ненависть нашего народа к подлым захватчикам, организаторам антисоветской коалиции, главарям империалистического лагеря – Черчиллю и Вильсону. В пьесе все англо-американские солдаты и моряки изображены сочувствующими советской власти. Это никак не вяжется с теми действительными делами оккупантов, которые оставили после себя чёрную память на Севере».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/1077831/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj.webp)