Дитмар Розенталь - Занимательно о русском языке

- Название:Занимательно о русском языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Просвещение». Ленинградское отделение

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-09-001965-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дитмар Розенталь - Занимательно о русском языке краткое содержание

Основная задача пособия — вооружить учителя русского языка национальных школ таким занимательным материалом по предмету, который помог бы пробудить у учащихся живой интерес к изучению русского языка.

Пособие заинтересует также широкий круг читателей, желающих совершенствоваться в изучении русского языка.

Занимательно о русском языке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И уж совсем любопытно будет узнать, что изобретение самого термина из корней греческого языка ( морфо — форма и логос — учение) принадлежит великому немецкому поэту Гёте, много лет изучавшему науку о строении и формах растений и животных [5] Мороз О. Ньютон и Гете. — Наука и жизнь, 1977, № 4, с. 111.

.

У слов языка ведь тоже есть форма, есть строение. Например, слово книга совсем не похоже на слово читать , которое, в свою очередь, отличается от слова интересный . Чтобы составить из этих слов понятное предложение, нужно каждому слову придать особую форму: Читаю интересную книгу . В этом предложении есть смысл, определяемый тем, что мы употребили нужную форму (а не любую!). Нельзя, например, сказать: «читаю интересный книгу» или «читаю интересную книгой» и т. п.

Наука морфология и должна изучать, какую форму имеет в каждом случае слово, какое у него строение.

Термин «морфология» в русском языкознании стал укрепляться в конце XIX — начале XX в. В работах выдающихся языковедов того времени — И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, В.А. Богородицкого — он широко употребителен.

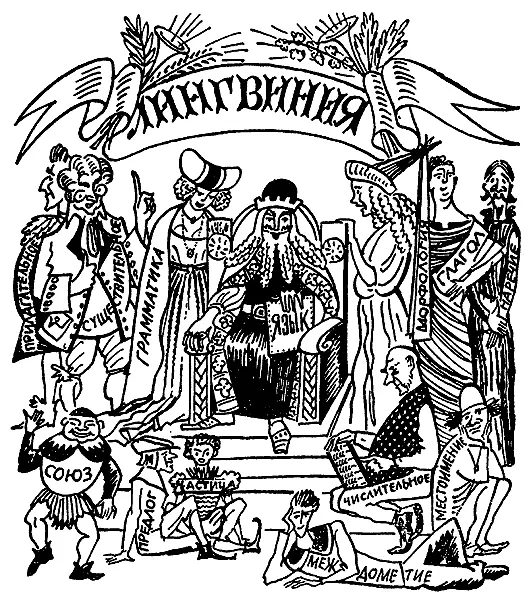

В сказочном королевстве Лингвинии (а такое королевство существует!) Язык является могущественным, храбрым королем, Грамматика — строгой, любящей порядок, королевой, у которой есть целая свита принцев и принцесс. Морфология — одна из прекраснейших принцесс этого королевства. Именно от нее зависит, в каком наряде, в каких доспехах должны выступать преданные ей слуги, которых зовут Существительное, Прилагательное, Числительное, Местоимение, Глагол, Наречие, Предлог, Союз, Частица, Междометие.

3.1 Имя существительное

Имя существительное — важнейшая часть речи. Еще первобытные люди, познавая природу, называли окружающие предметы и явления, и эти наименования закреплялись в языке. По наблюдениям ученых, существительные появляются в речи ребенка в числе первых слов. И это вполне понятно. Ребенок жадно смотрит на мир и хочет знать, как называется все то, что его окружает.

Замечательный советский лингвист А.М. Пешковский писал: «Категория существительного имеет огромное значение для нашей мысли. Без нее невозможны были бы никакое знание, никакая наука. Нельзя было бы, например, говорить ни о свете, ни о теплоте, ни об электричестве, ни о жизни, ни о государстве, ни о самом языке; ведь ничего этого отдельно не существует» [6] Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, с. 94–95.

.

Имя существительное — самая представительная (по количеству слов) часть речи: по данным «Частотного словаря русского языка», из 9 тысяч наиболее частотных слов существительных — 4 тысячи, что составляет 44 %, следовательно, это — самая частотная часть речи: почти каждое второе слово в нашей речи — имя существительное.

Существительное — наиболее самостоятельная часть речи. Уже от них образуются прилагательные. Первоначальные сочетания зелень-трава, камень-стена, камень-хлеб, рать-сила постепенно преобразуются в сочетания зеленая трава, каменная стена, черствый хлеб, сильная рать … И до настоящего времени в фольклоре сохраняются древние выражения жар-птица, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, меч-самосек .

Имя существительное является ведущей частью речи и в грамматике: с наиболее характерными для русского языка грамматическими понятиями рода, числа, падежа, склонения мы впервые знакомимся, изучая эту часть речи.

Один из основоположников сравнительно-исторического изучения славянских языков Франц Миклошич писал: «…кто, не лишенный поэтического чутья, погружался в родной язык, тот, конечно, знает, что различение родов и в наших глазах сообщает языку своеобразную прелесть» [7] Цит. по книге: Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. т. 3. Харьков, 1899, с. 575.

.

Всем известно, что в русском языке существительные в единственном числе принадлежат к одному из трех родов. Это его яркая и важнейшая особенность. Что же положено в основу распределения существительных по родам? Задумывались ли вы над тем, почему слова мир, стол, дом, город, хлеб мужского рода, слова родина, стена, квартира, деревня, каша женского рода, а отечество, окно, жилище, село, молоко среднего рода? Даже если у вас и возникал такой вопрос, то на него сразу ответить очень трудно. Мы можем заметить, что названия, относящиеся к одному кругу понятий, являются словами разных родов. Например, названия дней недели распределяются по трем родам: понедельник, вторник, четверг мужского рода, среда, пятница, суббота женского, а воскресенье среднего. То же мы обнаруживаем в названиях предметов одежды ( пиджак, костюм, тулуп, плащ — мужского рода; шуба, дубленка, кофта, блузка — женского, а пальто, платье — среднего), предметов питания ( хлеб, картофель, лук — мужского; мука, крупа, капуста — женского, а мясо, молоко, масло — среднего) и т. д.

Какую бы область жизни общества, науки, культуры, техники мы ни взяли, все они будут представлены словами трех родов. Следовательно, с точки зрения современного русского языка распределение существительных по трем родам загадочно, необъяснимо. Но тогда каким же образом мы безошибочно узнаем, что, например, стол и стул — слова мужского рода, доска, парта, школа — женского, а окно, стекло — среднего?

Ответ прост: в русском языке в подавляющем большинстве случаев род определяется по окончанию: если существительное оканчивается на твердый согласный ( школьник, ученик, учебник ), то перед нами слова мужского рода; если существительные оканчиваются на -а(-я)( школа, ученица, земля ), то они женского рода, если на -о(-е)( дерево, перо, поле ), то эти слова среднего рода.

Слова, заимствованные из других языков и имевшие в них другой род, в русском языке получают род в соответствии с тем, какое окончание они получили в русском языке. Так, слова клуб, спорт, вокзал, футбол, баскетбол, трамвай, танк, матч, хоккей и т. п. относятся к мужскому роду, так как оканчиваются на твердый согласный j(орфографически й). Французские слова, имеющие в конце оили е, в русском языке стали словами среднего рода: бюро, пальто, депо, пюре, кашне, фойе и др. Слова на -а(-я)относятся к женскому роду: авиация, атака, революция, партия, ваза, газета и т. п. А как же быть со словами день, огонь, осень, лагерь, дверь, ноготь, кость, рояль, тюль и т. п., среди которых есть слова и мужского и женского рода? Как определить род этих существительных? Для лиц, владеющих русским языком, можно рекомендовать прием вопросов, подставляя к таким существительным местоимения мой, моя, мое или он, она, оно . К словам день, огонь, лагерь, ноготь, рояль можно подставить слово мой , и они будут относиться к мужскому роду. К словам же осень, дверь, кость — слово моя : они относятся к женскому роду. Однако среди таких существительных есть слова, к которым, если точно не знаешь, какого они рода, как будто можно подставить слова и мой и моя , и поэтому этим приемом воспользоваться нельзя. Это, например, слова тюль, картофель, толь, мозоль, табель, шампунь, персоль, лебедь и др. История их родовой принадлежности извилиста и весьма любопытна. О некоторых из них мы расскажем. Но чтобы не ошибиться в определении рода этих и других «трудных» слов, нужно обращаться к словарю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: