Дитмар Розенталь - Занимательно о русском языке

- Название:Занимательно о русском языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Просвещение». Ленинградское отделение

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-09-001965-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дитмар Розенталь - Занимательно о русском языке краткое содержание

Основная задача пособия — вооружить учителя русского языка национальных школ таким занимательным материалом по предмету, который помог бы пробудить у учащихся живой интерес к изучению русского языка.

Пособие заинтересует также широкий круг читателей, желающих совершенствоваться в изучении русского языка.

Занимательно о русском языке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— И ты его до сих пор помнишь?

— Конечно! Слушай:

Гнать, держать ,

Смотреть и видеть .

Дышать, слышать ,

Ненавидеть .

И зависеть, и вертеть ,

И обидеть, и терпеть .

Вы запомните, друзья ,

Их на — е- спрягать нельзя .

— Как хорошо! Теперь я тоже их легко запомню. Выучу и завтра прочитаю на уроке.

Вопросы для любознательных.

1. Во всех ли лицах глаголы I и II спряжения различаются по окончаниям?

2. Почему глаголы терпеть, зависеть относятся к исключениям, а глаголы греметь, звенеть, скрипеть, гореть и др. не входят в исключения, хотя являются глаголами II спряжения?

3. Почему считаются исключениями глаголы дышать, гнать, держать, слышать , а глаголы молчать, кричать, ворчать и др., не являясь исключениями, относятся ко II спряжению?

Два мальчика-спортсмена шли с тренировки и разговаривали:

— В этом году на соревнованиях области я обязательно победю… нет, побежу…, — замялся Гена.

— Эх ты! Еще не знаешь, как сказать, а хочешь победить, — засмеялся Игорь.

— А как же сказать? — растерянно спрашивал Гена.

— Никак. Этот глагол в 1-м лице не употребляется, — уверенно ответил Игорь.

Дополним ответ Игоря. Действительно, в русском языке некоторые глаголы не могут употребляться в 1-м лице. Это глаголы победить, убедить, дерзить, лебезить, бороздить, пылесосить, голосить, шелестеть и др. Если кто и пытается образовать эту форму, то попадает в ситуацию, которая случилась с Геной. «Убедю», нет, «убежу»? «Лебезю», нет, «лебежу»? — сомневается говорящий. И правильно делает, что сомневается, так как ни один из этих вариантов не принят грамматикой.

Вот как по этому поводу рассуждает герой романа Е. Евтушенко «Ягодные места»:

«А ведь по-русски нельзя сказать от первого лица единственного числа: „Я побежу…“ или „Я победю…“, — подумал Сережа. — Грамматика сопротивляется. Может быть, одному вообще победить невозможно? Только всем вместе. Но все вместе никогда не могут быть… Да и не надо…»

Вслед за Сережей мы тоже скажем: «Не надо коверкать язык. Верно замечено: грамматика сопротивляется».

Однако ситуация не безвыходная: можно использовать либо описательные выражения, либо близкие глаголы: одержу победу, хочу ( думаю ) убедить, убеждаю, буду пылесосить, чищу пылесосом и т. п.

Выдающийся советский писатель, боец, общественный деятель, автор прославленного «Чапаева» Д. Фурманов в дневнике писал:

«… Вот уже скоро два года, как горю, горю, не угасая. Как робки, неопытны были мои первые революционные шаги! Как тверды, спокойны, уверенны они теперь! Неизмеримо много дали мне эти два года революции! Кажется, целую жизнь не получил бы, не понял бы, не пережил бы столько, сколько взято за время революционной борьбы. Все самое лучшее, самое благородное, что было в душе, все обнажилось, открылось чужому горю, чужому и собственному взору…

Прощай же, мой черный город, город труда и суровой борьбы! Не ударим мы в грязь лицом, не опозорим и на фронте твое славное имя, твое геройское прошлое. Мы оправдаем название борцов за рабочее дело…» [54] Фурманов Д.А. «Здравствуй, грядущее!» — Комс. правда, 1976, 16 марта.

В языковом плане этот текст интересен тем, что в нем Фурманов в первой части о себе говорит в 1-м лице единственного числа, а во второй части он переходит на множественное. Чем вызвана такая смена лиц? Происходит это потому, что во второй части он говорит уже не только от своего собственного имени, а от имени и других революционеров, боровшихся за советскую власть. Мы — здесь выступает как совокупность лиц, в число которых включает себя и говорящий.

— Кто из вас, ребята, — обратился Виктор Александрович к классу, — знает глаголы, которые могут иметь только единственное число и только третье лицо?

Ученики задумались.

— А род у этих глаголов есть? — спросила Ира.

— Да, род у них есть, но только один — средний, — ответил учитель.

В классе снова наступила тишина. Трудную задачу получили дети… Но постепенно ребята начали поднимать руки.

— Я знаю два таких глагола — светать и рассветать , — быстро ответил сообразительный Толя.

Виктор Александрович попросил его от этих глаголов образовать 3-е лицо настоящего времени, и Толя отлично справился с этим заданием:

— Светает, рассветает.

Теперь уже ребята один за другим стали поднимать руки и называть глаголы: смеркаться, вечереть, знобить, тошнить . А Катя назвала даже редкий глагол брезжить .

Когда все ребята ответили, Виктор Александрович сказал, что эти глаголы называются безличными, так как они обозначают действия или состояния, которые протекают сами по себе, без действующего лица. В предложении безличные глаголы являются сказуемыми, но при них нет, и не может быть подлежащего. Эти глаголы обычно употребляются самостоятельно или в очень коротких предложениях. Например: Вечерело. Светает. Уже рассвело .

— Таких глаголов, которые бывают только безличными, — продолжал учитель, — в русском языке мало, гораздо чаще встречаются глаголы, которые становятся безличными. А что для этого нужно? Как вы думаете? — обратился Виктор Александрович к ребятам.

Опять ребята задумались. Выручил всех на этот раз Саша. Он ответил так: «Если при безличных глаголах никогда не бывает подлежащего, то и личный глагол надо поставить в такое предложение, чтобы не было подлежащего».

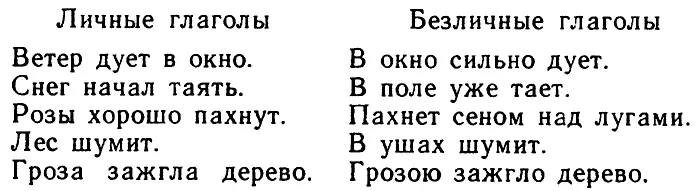

— Хорошо, — похвалил Сашу учитель, — логично! А теперь возьмем несколько личных глаголов и превратим их в безличные. Вот эти глаголы: дуть, таять, пахнуть, шуметь, зажечь . В левой стороне тетради будем писать личные предложения, а в правой — безличные.

Вот такие предложения были записаны на доске и в тетрадях:

— А сейчас я вам приведу стихи известного поэта XIX века А.А. Фета, в котором в каждой строчке есть безличный глагол, и я думаю, что все ребята найдут эти глаголы, — сказал учитель. — Вот эти стихи:

Прозвучало над сонной рекой ,

Прозвенело в померкшем лугу ,

Прокатилось над рощей густой ,

Засветилось на том берегу .

Все ученики подняли руки.

Миша очень весело провел День птиц. Он укрепил второй скворечник на своем дворе, был в школе на утреннике… Миша очень любил скворцов.

А на следующий день Миша получил двойку, так как поленился повторить… Что? — спросите вы. — Отгадайте…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: