Михаил Панов - И все-таки она хорошая!

- Название:И все-таки она хорошая!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Панов - И все-таки она хорошая! краткое содержание

И все-таки она хорошая! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все они открыты одним ключом: фонемной орфографией.

Не пестрота, а единство

В нашей орфографии есть такие правила: чтобы определить, какую гласную писать, безударные проверяй ударными; в сочетании чк, чн мягкий знак не пишется; мягкость согласных обозначается только тогда, когда в измененном слове мягкий согласный может оказаться перед твердым; пишется ча, ща, не пишется чя, щя… Какая пестрота! Одно такое правило, другое этакое. С бору да с сосенки.

Вовсе не пестрота, а единство. Все эти правила фонемны.

Насчет гласных и мягких согласных — все ясно, мы уже говорили о них. А почему в сочетаниях чк, чн но пишется никогда мягкий знак? У нас есть фонема Ч ; она одна. Нет слов, которые отличались бы только мягким [ч ь] — твердым [ч]. Твердым и мягким [т — т ь] слова могут отличаться: одет — одеть. А твердым — мягким [ч — ч ь] слова не могут различаться: нет у нас твердого [ч]. Значит, незачем нам и обозначать его мягкость.

Ведь в фонемном письмо обозначаются только различительные звуковые особенности. Потому-то и не обозначаются позиционные мены, что они не помогают различать слова. Значит, нет надобности указывать мягкость [ч ь]: она неразличительна.

По этой причине после ч не пишется я. Буква я указывает, что предшествующий согласный произносится мягко. А ч не нуждается в этом обозначении.

Насквозь фонемна наша орфография. Поэтому-то и хороша. Поэтому и устойчива, экономна, проста… Почти во всем. Если не считать некоторых исключений… Позже о них поговорим.

Как это получилось?

Фонетическое и традиционное письмо я показал на примерах. А фонемное? Какое оно? Ну, вот это; обычное наше письмо.

Как же оно сложилось? Стихийно? Или кто-нибудь его сознательно складывал, формировал? Было и то и другое. И стихийно складывалась фонемная основа нашего письма, и сознательно строилась.

Много думали о русской орфографии русские ученые, литераторы, общественные деятели. Белинский предлагал: выбросить буквы ять, ижица, фита, у прилагательных писать окончания ова, ева (больнова, верхнева); были у него и другие предложения — и все они фонемны.

Но в ту эпоху не было теории письма, не было и фонологии. Значит, Белинский просто интуитивно почувствовал, понял, что нужно для нашего правописания.

Так скромно выглядели постановления орфографической комиссии, которые превратили наше письмо из традиционного в фонемное

Все же орфография наша была не полностью фонемной, а вместе с тем и традиционной. Помните, сколько традиционных написаний пришлось нам отметить точками?

Законодатель русского правописания Я. К. Грот писал: «Перевес этимологического элемента в нашем письме находит себе оправдание в истории…» Не было и мысли, что орфография должна быть оправдана современностью, а не историей.

Настоящая битва с традиционностью в орфографии началась в начале нашего века [73] Напомню, в каком смысле я всюду употребляю термин традиционность. Традиционные написания — это не значит старинные написания. Они традиционны потому, что не находят оправдания в современном языке. В этом смысле местоимение та пишется нетрадиционно (хотя так же писалось восемь-девять веков назад): оно оправдано современным произношением слова та. Напротив, написание мiръ всегда было традиционным, с самого своего появления.

.

Великая битва

Русская общественность давно уже настаивала на упрощении орфографии. Академия наук получала одно требование за другим: реформировать русское письмо.

В это время в Академии работали два замечательных русских языковеда: Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов. С их именами связана целая эпоха в развитии русского языкознания. Большая удача, что дело орфографической реформы попало к ним в руки. Вернее, они сами взяли его в свои руки; они-то и сделали наше письмо хорошим.

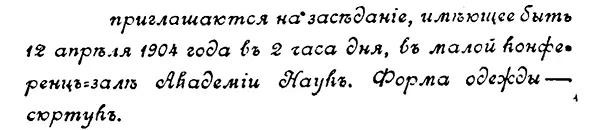

Много было истрачено энергии, настойчивости, упорства, чтобы наконец из канцелярии Академии наук разлетелись такие повестки: Господа Члены комиссии но вопросу о русском правописании

Такие приглашения получили высокопоставленные чиновники, владельцы некоторых газет и типографий, несколько писателей, ряд ученых-языковедов. В назначенный день, 12 апреля 1904 года, они собрались (в сюртуках), чтобы решить судьбу русского письма.

В комиссии было не так уж много людей, способных глубоко и верно судить о том, каким должно стать русское правописание, что в нем нужно изменить с пользой для дела. Поэтому Фортунатов постарался свести роль этой комиссии к минимуму. Комиссия должна была ответить на вопрос: следует ли изменять русское письмо и можно ли при этом пойти на изгнание из алфавита некоторых букв. Комиссия ответила: да, можно. Дальнейшая работа по настоянию Фортунатова была передана подкомиссии. Подкомиссия же состояла из специалистов, людей знающих и добросовестных.

Придворная знать, сановные лица, владельцы типографий больше не появлялись на заседаниях комиссии по реформе орфографии. Дело решали ученые. Были горячие споры, обсуждения; было желание дать народу легкое и ладное письмо. Фортунатов привлек к работе комиссии ученых, хорошо знавших нужды народной школы, людей демократических взглядов. «Малые члены» подкомиссии (т. е. те, кто не был избран официально, а привлечен к делу лично Фортунатовым) были рады деловому и товарищескому тону заседаний. Но демократический дух в работе комиссии многим пришелся не по вкусу. Обсуждать нужды школы? Приглашать на заседания комиссии простого учителя? (А этот учитель, в будущем академик В. И. Чернышев, был уже и тогда автором многих ценных исследований по языкознанию.)

Сторонники академической чопорности, чинности, чиновничьего этикета, сюртучности демонстративно вышли из комиссии.

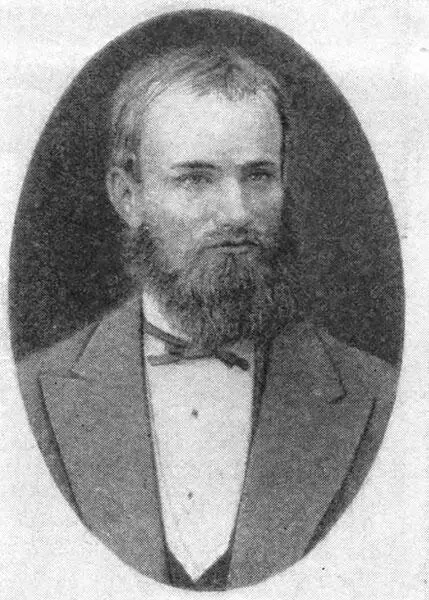

И. А. Бодуэн де Куртене

Черносотенная печать сразу же начала травить Фортунатова и Шахматова. Полились грязные газетные помои Суворина и других охранителей. Шахматов с горечью писал Фортунатову о реформе: «…громадное большинство против нее».

Большинство… Если не считать народа. Почти поголовно неграмотный, он, казалось, не подавал своего голоса. Неистовствовала буржуазная печать; против реформы было именно ее «большинство».

Впрочем, некоторые круги буржуазии стояли за реформу, и о мотивах своей поддержки писали весьма откровенно. Грамотный рабочий «толковее» неграмотного, писал один буржуазный публицист.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: