Александр Пиперски - Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского

- Название:Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4520-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Пиперски - Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского краткое содержание

Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

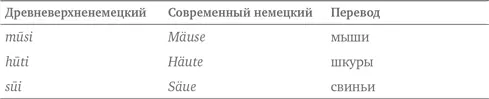

Теперь видно, что если во втором слоге стоит i , то ū переходит не в au , а в äu (читается «ой»). Значит, наш закон надо уточнить: «Древневерхненемецкое ū переходит в немецкое au , если по-древневерхненемецки во втором слоге не было i , и в немецкое äu , если по-древневерхненемецки во втором слоге было i ». Закон стал выглядеть более громоздким, но все равно остался законом, позволяющим для каждого слова определить, что с ним случится. Например, теперь мы легко можем образовать немецкое слово 'вши', которое по-древневерхненемецки звучало как lūsi .

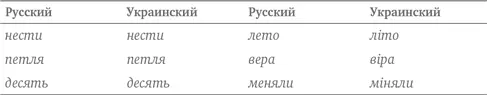

Если мы возьмем два языка, произошедших от одного предка, то окажется, что в одном языке действовали одни фонетические законы, а в другом – другие. Так, в древнерусском был особый звук, обозначавшийся буквой ѣ (ѣ, «ять»). В русском языке он перешел в е , а в украинском – в і . В результате между языками возникают регулярные фонетические соответствия: так, русскому е соответствует украинское і в словах лето – літо, вера – віра, меняли – міняли .

Поскольку до нас дошли памятники древнерусского языка, мы знаем, что происходило: из форм типа лѣто получились пары соответствий типа лето – літо . Таким образом, мы можем наблюдать и процесс действия фонетических законов, и получившиеся в результате фонетические соответствия. А теперь представьте себе, что древнерусские памятники до нас не дошли и перед нами только современные языки. У нас есть только соответствия, но нет ни языка-предка, ни фонетических законов. Оказывается, что и то и другое можно восстановить:

Даже ничего не зная об истории этих языков, мы легко скажем, что в языке-предке русского и украинского в словах 'нести', 'петля', 'десять' в первом слоге был один звук ( е1 ), а в словах 'лето', 'вера' и 'меняли' – другой ( е2 ). е1 в обоих языках дал е , а на е2 подействовали разные фонетические законы, так что по-русски он дал е , а по-украински – і [11].

То, что мы только что сделали, называется реконструкцией: проанализировав материал нескольких языков, мы восстановили их язык-предок и фонетические законы, позволяющие перейти от этого языка-предка к потомкам.

В нашем русско-украинском примере легко убедиться, что реконструкция истинна, ведь древнерусский язык сохранился в текстах, и там на месте е1 пишется буква е , а на месте е2 – буква ѣ . Мы как бы решили задачу из учебника математики, а потом заглянули на страничку с ответами, чтобы проверить правильность полученного результата. Набрав еще таких задач с готовым ответом, мы можем удостовериться, что наш метод реконструкции дает правильные выводы. И тогда можно будет смело, вооружившись этим методом, приниматься за новые задачи без готовых ответов – реконструировать языки, от которых письменных свидетельств не осталось, например праиндоевропейский.

Собственно говоря, именно этим и занимается индоевропеистика уже 200 лет. В конце XVIII в. британский ученый Уильям Джонс (1746–1794) высказал предположение, что санскрит, латынь, древнегреческий и другие языки восходят к некоему общему предку, не дошедшему до нас:

Невзирая на то, насколько древен санскрит, он обладает удивительной структурой. Он более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем каждый из них, и в то же время он имеет столь близкое сходство с этими двумя языками как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что оно едва ли может быть случайностью; это сходство так велико, что ни один филолог, который бы занялся исследованием этих трех языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого, возможно, уже не существует. Есть схожие, хотя и не столь сильные причины полагать, что готский и кельтский произошли из того же источника, что санскрит, хотя и смешались с совсем другим языком; к той же семье можно добавить и древнеперсидский, если бы в этом докладе было уместно обсуждать персидские древности {95}.

Реконструкция языка-предка может идти двумя путями, и оба они активно используются в индоевропеистике. Во-первых, можно сравнивать между собой несколько языков (как мы делали выше с русским и украинским) и пытаться найти для них общий источник и убедительную историю его преобразования – тогда получается то, что называется внешней реконструкцией. А во-вторых, можно смотреть на один язык, подмечать в нем странности и нерегулярности и пытаться понять, откуда они взялись, и строить гипотезы относительно того, как старая регулярность сменилась новой нерегулярностью, – это внутренняя реконструкция.

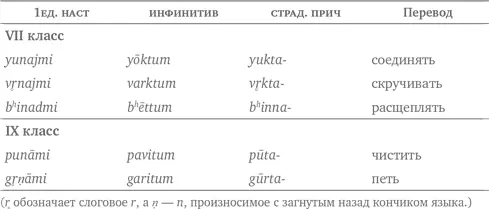

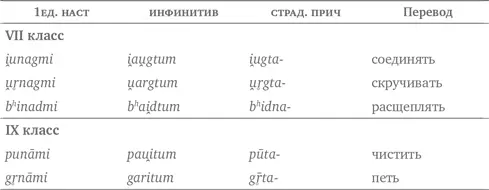

Именно таким путем знаменитый швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857–1913), анализируя спряжение глаголов санскрита (древнеиндийского языка), в 1878 г. доказал существование согласных звуков, которых ни в санскрите, ни в каком либо другом индоевропейском языке никто не слышал {96}. В санскрите насчитывается 10 глагольных классов, различающихся способом образования настоящего времени от корня. Внимание Соссюра привлекли два из них, имеющие номера VII и IX:

Сняв несколько фонетических эффектов, хорошо известных уже к середине XIX в. (например, переход мягкого индоевропейского ǵ в корне 'соединять' в j или k в зависимости от последующего согласного, переход ai в ē и au в ō и так далее), а также обозначив звуки v и y как u ̯ и i ̯, чтобы показать, что это неслоговые варианты u и i , получаем те же формы в таком виде:

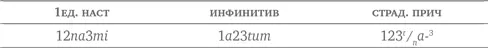

Видно, что в VII классе корень в каждом случае состоит из трех звуков, но может разрываться грамматическими показателями – так же, как мы уже видели в иврите: i ̯u̯ g- 'соединять', u ̯ rg – 'скручивать', bhi ̯ d – 'расщеплять' [12]. Если обозначить корневые звуки цифрами 1, 2 и 3, то модели образования форм выглядят так:

IX класс выглядит очень похоже, но все же эти правила к нему применимы плохо; в частности, там не выделяются три корневых согласных. Идея Соссюра состояла в том, что раз их там нет, а они должны быть, надо постулировать их на более глубоком историческом уровне. Предположим, что корень 'чистить' выглядел как pu ̯ H -, а корень 'петь' – как grH -. Тогда мы получаем такие формы:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: