Любовь Сушко - Уроки лирики. Анализ стихотворения

- Название:Уроки лирики. Анализ стихотворения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449338587

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Любовь Сушко - Уроки лирики. Анализ стихотворения краткое содержание

Уроки лирики. Анализ стихотворения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если еще до бунта он называл этот мир пустыней, что остается ему чувствовать и делать теперь, когда иных уж нет, а те далече.

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

– так он определяет и время, и себя в этом времени. Должно произойти чудо, чтобы что-то переменилось. И этим настоящим чудом стало явление Шестикрылого Серафима, если в Москву Булгаковскую являются бесы во главе с Воландом и пытаются там что-то переменить, то героя Пушкина встречает

Шестикрылые серафимы – это верховные ангелы, наиболее приближенные к Богу в христианской и иудейской религиозных традициях. Они обладают колоссальными силами и возможностями, практически равными божественным – сам Сатана ранее был одним из них.

Вот такое могущественное создание и встретил в пустыне наш герой, и пришло время ему преобразиться, как птица Феникс, он должен сгореть дотла, и появиться в новом качестве, обновленным и молодым, но Серафим все-таки поступит с ним иначе. Хотя как в старые добрые времена, появляется на перепутье – перекрестке, куда выходят герои в час выбора, и где происходят с ними все самые важные события. Там обычно находится камень, который и указывает им, куда надо двигаться, там появляются вестники…

В данном случае герой начинает видеть и слышать, но видит и слышит значительно больше, чем простой смертный – небо, ангелов полет, все, что творится в подводном мире, все, что скрыто от посторонних глаз.. Но за такой дар пришлось заплатить большую цену. Если бог Один в скандинавских мифах лишился одного глаза, чтобы получить мудрость, то на этот раз героя лишается языка, получив вместо него жало змеи – он не сможет больше лгать, лукавить, петь оды царям. Помните, в «Песне о Вещем Олеге»

Волхвы не боятся могучих владык,

И княжеский дар им не нужен.

Так и здесь он становится хранителем мудрости и Пророком.

В греческих мифах, чтобы получить в награду оракул, Аполлон был лишен любви, вот и с героем происходит что-то подобное. Серафим рассек мечом грудь и вынул сердце, которого Пророк лишается, на месте его оказался горящий уголь. И позднее он признается

На свете счастья нет, а есть покой и воля.

Так что же остается тому, у кого жало змеи вместо языка и уголь горящий вместо сердца. Что происходит после его преображения. Ему остается только «глаголом жечь сердца людей» – просвещать, заставлять жить по совести.

Но из тех же античных мифов мы знаем, что таким же даром наградил Аполлон троянскую царевну Кассандру, у нее был дар пророчества, она знала, что случится, но никто ей не верил. Такова же участь и поэта, ставшего Пророком. Иначе не появилось бы стихотворение «Анчар», где нет богов и ангелов, а остаются только люди.

Финал « Пророка» остается открытым, трудно сказать, что же будет дальше, когда герой вернется к людям, изменится ли что-то в его жизни и как изменится. Забегая вперед, можно сказать, что до писал Пушкинское стихотворение М. Ю. Лермонтов, в беспощадной жесткой манере поведал он нам о дальнейшей судьбе пророка.

Урок 8 Анчар. С. Пушкина

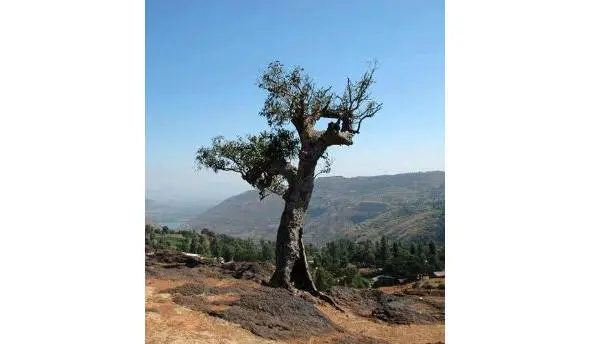

АНЧАР – ДРЕВО ЯДА (ПРИМ. ПУШКИНА)

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила,

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет: лишь вихорь черный

На древо смерти набежит —

И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

Непобедимого владыки.

Стихотворение «Анчар» было написано в 1828 году, через два года после появления «Пророка». Его нельзя в полном смысле назвать продолжением, хотя во многом в нем раскрывается только намеченная в том стихотворении тема о власти земной и небесной.

Анчар – это дерево яда, находящееся в пустыне. Но вспоминается и то, что Серафим наделил Пророка ядовитым жалом вместо языка, чтобы тот «глаголом жег сердца людей и был « с волей небесною дружен». И снова пустыня, привычный образ для поэта, но на этот раз это настоящая пустыня, а не метафорическая, в которой стоит одинокое дерево, несущее смерть всем, кто к нему приблизится. Это и образ России после бунта декабристов, когда о свободе, равенстве и братстве можно было позабыть. Потому не только к ссыльным обращался поэт, когда призывал хранить гордое терпенье, этот его призыв пригодился бы всем без исключения.

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье – и по ту и по это строну такое терпение просто необходимо. Он же сам ощущает себя пророком, только верят ли ему те, кто читает эти строки? Вспомните миф про Кассандру, которая точно знала, что случится с ее миром, она видела заранее разрушенную Трою, когда ее близкие праздновали победу. Ему, как никому другому должны быть близки мысли и чувства троянской царевны, и бессилие из-за невозможности что-то изменить. И новое стихотворение – это поэтический отклик на все переживаемое в те дни.

И так, все они оказались в мире, который подобен «пустыне чахлой и скупой». Одинокое дерево оббегает зверь и облетает птица, понимая, как оно опасно, только ветер, наткнувшись на него, становится тлетворным, ядовитым, и несет этот яд дальше.

Кстати, славяне верили в то, что многие болезни переносятся по ветру и передаются по воздуху. Пушкин, долгие годы работавший нал славянским эпосом, прекрасно знал все эти обычаи и верования. Но что творит человек, наделенный властью, и готовый обрушится на своих соседей, чтобы захватить их земли.. Царю понадобился яд, и он отправляет к Анчару верного раба.

Кстати, больше всего отравителей было среди царей и королей. Среди сильных мира сего. Вспомните Бал Сатаны у Булгакова, там перед Маргаритой проходят исключительно отравители и рассказываю, как и что они делали. И главное испытание для королевы – выслушать такие истории и не показать своих истинных чувств. А потом, после бала, она и сама выпьет отравленное вино, чтобы отправиться за Мастером в уютный домик и обрести покой.

У Пушкина перед нами два героя – властелин и его раб, который понимает, что он обречен на гибель, но исполняет то, что от него требуется. Властелин понимает, что раб обречен, но отдает приказ и требует его исполнения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: