Валентин Стецюк - Формирование ностратических языков

- Название:Формирование ностратических языков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Стецюк - Формирование ностратических языков краткое содержание

Формирование ностратических языков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

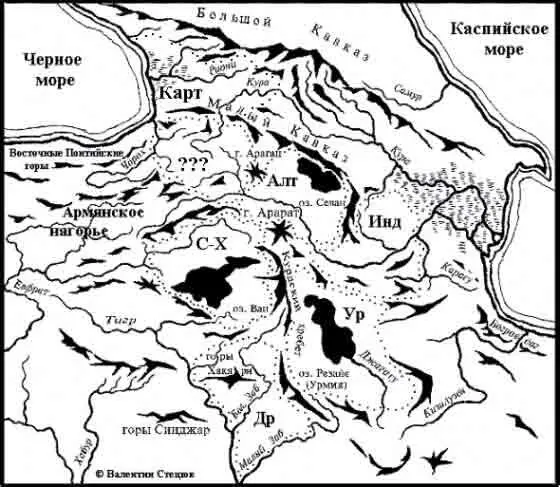

При детальном анализе географической карты Передней Азии и Закавказья с учетом обязательного наличия географических границ ничего подходящего, кроме территории в районе трех озер Ван, Севан и Урмия (Резайе) не было найдено. О том, что географические границы здесь выражены очень хорошо, говорит наличие именно на этой территории государственных границ шести (очень показательно!) современных государств. Три озера образуют правильный треугольник, на который очень хорошо накладывается центральная часть нашей схемы. Но поскольку треугольники равносторонние, здесь и возникла проблема выбора. Ясно было, что предки дравидов должны были бы занимать ареал где-то на юге или на востоке общей территории. Дополнительными основаниями для выбора были, во-первых, обстоятельство, что современные картвелы, очевидно, остались неподалеку от своих старых мест поселений, а во-вторых, учет возможности движения индоевропейцев, уральцев и алтайцев на север без препятствий по очереди одни за другими. Если бы мы выбрали зеркальный вариант схемы родства, то картвелы должны были заселять территорию севера современного Азербайджана в отрогах Большого Кавказского хребта, что делало совершенно невозможными их контакты с носителями остальных ностратических языков, ибо их бы разделяли огромные пространства болот в нижнем течении рек Аракса и Куры, которые в значительной степени сохранились и до сих пор. Правда, эти болота затрудняли бы и переход индоевропейцев, уральцев и алтайцев на новые места поселений, но это была одноразовая акция, которую можно было осуществить водным путем по течению Аракса, а далее через Дербентский проход в Европу. Кроме того, двигаться вдоль западного побережья Черного моря через болотистую Колхиду они не могли, ибо удобного водного пути там нет.

Таким образом, при принятой схеме предки современных картвелов заселяли ареал на территории современной Грузии, т. е. здесь этнический состав населения в течение тысячелетий должен был оставаться практически неизменным. Места поселений алтайцев были вокруг озера Севан на южных склонах Малого Кавказа и, очевидно, на противоположном берегу Куры до хребта Аридаг и до горы Арарат, восточнее их за Зангезурским хребтом жили индоевропейцы, возможно, на территории современного Карабаха и на правом берегу Аракса до болотистой местности на востоке и на севере. Уральцы заселяли ареал вокруг озера Резайе, а на запад от них за Курдистанским хребтом вокруг озера Ван жили семито-хамиты. Южнее от тех и других на склонах гор Хакяри и Курдистанского хребта в бассейне рек Тигр, Большой и Малый Заб должны были сидеть предки дравидов. Судя по такому размещению схемы и самой ее конфигурации (картвельский ареал лежит несколько в стороне от остальных), какой-то ностратический язык, кроме шести рассмотренных, должен был сформироваться на этой территории, а именно в верховьях Аракса и Куры (западнее ареала алтайцев). Дальнейшая судьба гипотетических носителей этого языка остается неизвестной, но в соответствии с расположением этого ареалы, могли позднее заселить Малую Азию. (См. Карту- Рис. 8)

Рис. 8. Карта ареалов поселений носителей ностратических языков. Обозначения ареалов: Алт. — алтайцы, Драв. — дравиды, Инд. — индоевропейцы, Карт. — картвелы, С-Х. — семито-хамиты, Ур. — уральцы.??? — неизвестный язык

Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов считают, что и.е.*reudh “красный (металл)” может быть заимствованным из шумерского, в котором есть слово urudu “медь”, а шум. guskiu “золото” связывают с индоевропейскими названиями этого металла (ближайшая форма арм. oski) и на основании этих двух фактов считают возможным говорить о контактах между этими языками и о близости ареалов их распространения. В связи с этим можно добавить, что шумерское guskiu очень похоже на финно-угорские названия разных металлов: саам. вешшьк “медь”, эст. vask “медь”, фин. vaski “железо”, морд. уське “железо” и др. Принадлежность шумерского языка к какой-либо определенной языковой семье до сих пор не определена. Если попытаться поискать шумерско-уральские параллели, то одна из них сразу может броситься в глаза москвичам — довольно распространенный апеллятив sumer/somer на прежний и современной финно-угорской языковой территории (р. Сумерь в Моск. обл. и дале г. Шумерля в Чувашии, г. Сумеричи севернее Онежского оз., г. Сомеро западнее Хельсинки, о. Сомери в восточной части Балтийского моря), причем в указателе географического атласа (Атлас офицера, 1984), который содержит 90 тыс. названий, это единственные названия этого корня, если не считать англ. Somerset.

Есть еще другие шумерско-уральские параллели: то же самое шум. urudu — ком. gord, удм. gord, хант. werte, венг. voros (из voroz ‹ vorot), все — “красный”; шум. gir “печь” — хант. kor, манс. kur, коми gor, удм. kur, эст. keris “то же”; шум. kаs “моча” — общ. ф.-у.*kusi “то же” (фин., эст. kusi, вепс. kuzi, удм. kyz’); шум. kisib “муравей” — фин. kusianen, эст. kusikas, удм. kuz’yli “то же”; шум. kur “гора” — саам. курро “то же”, мар. курык “то же”, ком. кыр “обрыв”, манс. карыс “высокий”; шум. gal’ “земля, место”, венг. hely — “место”, вепс. kal’l’ “скала”, ком. гала “предел”; шум. mud “кровь” — фин. mata, эст. mаda “гной”; шум. sub “сосать”, “кормить грудью” — венг. szopik, удм. s’ups’kany, мар. supalas “сосать”. Сами по себе эти параллели ничего не доказывают, поскольку шумерским словам можно найти схожие соответствия (хотя и в меньшем количестве) в индоевропейских и тюркских языках, например: шум. igi “смотреть” — и.е.*oku “глаз”, шум. gele “горло” — и.е.*gel “глотать”, шум. geme “женщина” — и.е. guene “то же”; шум. gis “мужчина” — общ. тюрк. kisi “человек”; шум. tag “касаться” — тюрк. doќ/toќ “то же”.

Однако в нашем случае можно добавить также другие странные на первый взгляд совпадения. В первую очередь, это параллели в религиозной сфере. Например, манс. Корс-торум, Кворыс-торум, хант. Нум Курыс — родоначальник богов и творец мира (после потопа роль верховного божества перешла к его сыну Нуми Торуму) напоминают имя шумерского бога-воителя Нингирсу (Нин-гирсу). Коми бог-демиург Ен при енеж “небо”, удм. инмар “бог”, ин(м) “небо”, мари йымы “бог” точно отвечают шум. Ан — “бог неба” (Мифы народов мира. 1991). Принимая во внимание все эти факты и то, что шумерский язык не семито-хамитский, можно допускать, что этот язык принадлежит к уральской или к дравидийской семье. Возможность принадлежности шумерского (как и эламского) языка к дравидийской семье объясняется тем, что протодравиды заселяли ареал ближайший к Месопотамии (к сожалению, дравидийско-шумерские связи в данных исследованиях специально не отыскивались). Переднеазиатские элементы в языке и ономастике васюганских хантов нашел А. М. Малолетко. В одной с своих работ он приводит два десятки примеров хантыйских слов, которым есть параллели в языках Передней Азии а Кавказа. Среди гидронимов, распространенных в районе Васюгана есть неэтимологизированный на местном основе элемент lat, которому есть соответствия в районе озера Ван и в верховьях Тигра (Малолетко А. М., 1990, 81–82). Это дополнительно подтверждает расположение прародины уральцев в Закавказье, хотя сам ученый трактует результаты своих исследований иначе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: