Н. Арутюнова - Проблемы морфологии и словообразования

- Название:Проблемы морфологии и словообразования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5–9551–0198–5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Арутюнова - Проблемы морфологии и словообразования краткое содержание

Основная часть работы посвящена проблеме слова – его структуре, асимметрии его сторон – означаемого и означающего, а также его функционированию в дискурсе. Анализируются типы и способы образования новых слов (аффиксация, словосложение, сращение и субстантивация словосочетаний, несобственная и обратная деривация, лексикализация грамматических форм, конверсия) и морфологический состав готовых слов. Показываются принципиальные различия между морфологической и словообразовательной структурой слова и, соответственно, между методами морфологического и словообразовательного анализа. Рассматривается соотношение морфологической структуры существительных и прилагательных, а также имен и глаголов. Исследование выполнено на материале испанского языка. Для сравнения привлекаются другие романские языки, а также существенно более продвинувшийся по пути к аналитизму английский язык.

Особое внимание уделено сопоставлению морфологической структуры испанских имен и глаголов, обнаруживающих разную меру аналитизма, и системе времен в испанском языке.

Проблемы морфологии и словообразования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

64

[Wartburg 1943: 80].

65

[Br0ndal 1943: 125]. Ср. также [Богородицкий 1935: 137; Левковская 1955: 310].

66

[Br0ndal 1943: 125].

67

В испанском языке исключение составляют лишь суффиксы nomina agentis и instrumenti, участвующие также в образовании прилагательных.

68

См., например [Togeby 1951: 225].

69

См. [Harris 1946].

70

Имена действия с суффиксом – ada преимущественно выступают в сочетании с глаголами hacer, dar, echar (ср. hacer la armada, hacer una atropellada, dar una espantada, echar una nadada). В этом случае сам тип словосочетания, эквивалентного по значению глаголу, требует определенного суффиксального оформления имени. См. подробнее [Вольф 1954: 94 и м.].

71

Остается сомнительным вообще, следует ли рассматривать элемент– ec– как словообразующий суффикс или как фонетический инфикс, посредничающий между производящей основой и парадигмой II спряжения.

72

Ср. следующий пример употребления глаголов на – ear с переходным и непереходным значениями:

El céfiro cobalto clarinea el cabello azulea, nacarea la piel y se platea

de un polvo nítido el paisaje (Rafael Alberti, 124)

y al negro albor que lo sombrea

el claroscuro redondea

la cima exacta del relieve (Ibid., 11).

73

Cр. следующий любопытный пример употребления возвратных глаголов, образованных от именных основ при помощи суффикса—е—ап «Aunque más a Isabel quiero, que a Inés, no es malo Inesearme, mientras no me Isabeleo» (Calderón, II, 226).

74

Эти термины употреблены здесь в их лексическом значении.

75

На это обстоятельство обращал внимание Э. Пишон (см. [Pichon 1942: 8]).

76

[Wartburg 1943: 78].

77

[Pike 1954: 8, 57].

78

[Newman 1948: 33].

79

[Илия 1955: 47–50, 68–69].

80

Мы оставляем в стороне вопрос об омонимии готовых слов, созданных при помощи многозначных суффиксов. Интересные замечания по этому поводу можно найти в кн.: [Ахманова 1957: 128–138].

81

Наличие у суффиксов общеграмматического значения, возвышающегося над отдельными лексическими значениями, отмечал Р. А. Будагов. См. его ст. «Некоторые вопросы теории словообразования в романских языках»[Будагов 1952: 105].

82

Об этих суффиксах и их функции см. подробнее [Левинтова 1958: 107–122].

83

[de Diego 1951a: 233].

84

Обзор литературы об обратной деривации в романских языках, в частности французском, можно найти в статье [Dánilá 1959: 95—105].

85

Явление, обратное словосложению, в испанистике принято называть анализом.

86

См. подробнее в главе «Смешанные типы словообразования».

87

[Graur 1957: 17].

88

См., например [Lázaro Carreter 1953: 106–107; Marouzeau 1951b: 71].

89

Подробнее см. [Смирницкий 1956: § 71–74].

90

[Gramática 1931: 146; Alemany Bolufer 1920: 151].

91

Словообразование этого типа имело место уже в латыни. Его продуктивности в испанском языке способствовало и то обстоятельство, что в испанском лексическом запасе оказалось большое количество соотносимых между собой существительных и глаголов, основы которых не содержали специальных словообразовательных суффиксов. Такие пары с исторической точки зрения не всегда находились в непосредственном деривативном отношении. Они могли быть параллельно созданы от одной и той же производящей основы. Так, от основы латинского причастия II образовывались глаголы и имена действия. Ср.

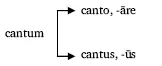

Исчезновение первичного глагола в народной латыни ставило фреквента—тивный глагол в непосредственную словообразовательную связь с отпричаст—ным именем, делало его как бы производящей основой этого имени. Такого происхождения испанские пары usar: uso, conquistar: conquista, cantar: canto. В них имя, содержащее общую с инфинитивом основу, означало действие.

92

Об отглагольных именах этого типа см. [Malkiel 1959].

93

Любопытно, что антонимичный глагол desembarcar 'выгружать, выса—живать(ся) с корабля' дает лишь одно производное el desembarco 'выгрузка, высадка'.

94

Этот пример интересен тем, что у производных имен отсутствует дифтонгизация гласного, которую следовало бы ожидать, поскольку она имеет место у глагола (ср. yo cuesto, tú cuestas, él cuesta, ellos cuestan).

95

Этот способ семантической дифференциации имен, по—видимому, исторически связан с латинским различением некоторых существительных путем применения разных парадигм склонения. В латыни это обычно касалось причастий, субстантивированных в разных родовых формах. В испанском языке эта тенденция осложнилась еще и тем, что нередко имена существительные единственного числа восходят к латинской форме множественного числа. Ср. исп. punta 'острие' (лат. puncta мн. ч., ср. р. от причастия глагола pungo, pupugi, pünctum, – ere) и punto 'точка' (лат. pünctum); исп. deudo 'родственник' (лат. debitus от причастия глагола debeo, – ui, – ítum, – ёге) и deuda 'долг' (лат. debita мн. ч., ср. р.).

96

Противопоставление этого типа засвидетельствовано и в латыни, где оно, впрочем, не отличалось продуктивностью. Ср. albo, – are 'делать белым' и albeo, – ere 'белеть'. Категория непереходности выражена принадлежностью глагола albere (от albus 'белый') ко II спряжению, с которым в латыни нередко связывалось значение состояния.

97

Суффикс – ec-, по—видимому, не имеет вполне определенной словообразовательной функции и выступает как своего рода посредник между основой прилагательного и парадигмой II спряжения. Такого рода инфиксы очень характерны для испанского языка.

98

См. [Эрну 1950: 172, 177].

99

См. [Murphy 1954: 19–24].

100

Среди существительных, не имеющих значения лица, смысловая дифференциация, выражаемая только разной родовой принадлежностью, в испанском языке не носит системного характера. Ср. la pez 'смола, деготь' и el pez 'рыба', el cura 'кюре, священник' и la cura 'лечение', el parte 'сообщение, сводка' и la parte 'часть', la corte 'двор' и el corte 'отрез, порез'.

101

Такое положение подтверждается и теми случаями, когда образование отглагольного имени не сопровождается присоединением гласного звука. Это может произойти, когда основа глагола соответствует звуковой структуре испанского слова. Ср. deslizar > el desliz, pregonar > el pregón, perdonar > el perdón, sostener > el sostén, disfrazar > el disfraz.

102

Не следует думать, что в словообразовании вообще невозможна нейтрализация категории «первичности—производности». Так, нanpимep, порядок расположения членов модели безразличен в словообразовании, основанном на дифференциации конечного гласного. Ср. la canasta – el canasto, la gorra – el gorro, la manzana – el manzano, el hilo – la hila, el fruto – la fruta. Ни одно из этих слов не может рассматриваться как производное. Оба существительных являются равноправными членами семантически взаимодействующих пар, хотя реально одно из них возникло раньше и послужило базой для создания своего сочлена. Этот пример показывает, что производность не есть необходимая словообразовательная категория. Она сопутствует только тем моделям деривации, у которых порядок расположения компонентов является их существенным структурным признаком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Арутюнова - Я - биологический робот [СИ]](/books/1084327/tatyana-arutyunova-ya-biologicheskij-robot-si.webp)

![Татьяна Арутюнова - Лёка [СИ]](/books/1084335/tatyana-arutyunova-leka-si.webp)