Джон Лайонз - Введение в теоретическую лингвистику

- Название:Введение в теоретическую лингвистику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Лайонз - Введение в теоретическую лингвистику краткое содержание

Книга известного английского ученого Джона Лайонза «Введение в теоретическую лингвистику» дает широкую картину основных направлений, бытующих в современной науке о языке, а также знакомит читателя с основными проблемами языкознания. При этом автор учитывает как положения традиционной лингвистики, так и новейшие теоретические идеи.

Книга Джона Лайонза представляет интерес для лингвистов всех профилей, а также для специалистов по психологии, социологии, вычислительной математике и другим наукам. Она может быть использована в качестве учебного пособия для филологических факультетов университетов и педагогических вузов.

Перевод с английского языка под редакцией и с предисловием В. А. ЗВЕГИНЦЕВА

Переводы: Н. Н. ПЕРЦОВОЙ (глава 1), Т. В. БУЛЫГИНОЙ (главы 2—6), Б. Ю. ГОРОДЕЦКОГО (главы 7—10 и примечания).

Введение в теоретическую лингвистику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3.3.9. «ЗАКОН ГРИММА», ПЕРЕФОРМУЛИРОВАННЫЙ В ТЕРМИНАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ *

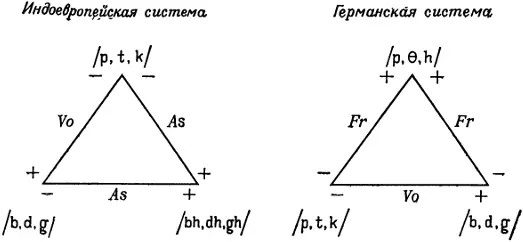

Отметим также, что в диахроническом описании языков многие изменения в фонологической системе, которые в противном случае объяснялись бы путем апелляции к «звуковым законам», воздействующим независимым образом на отдельные фонемы, часто могут быть более удовлетворительно описаны в терминах дифференциальных признаков. В самом деле, именно этот вид формулировки подразумевался, когда мы говорили о «законе Гримма» в первой главе (см. § 1.3.9). Это эксплицируется ниже, на рис. 4, где +As обозначает «придыхательность» (противопоставляемую отсутствию придыхания, то есть -As), а +Fr обозначает «трение» (частичное препятствие, характеризующее фрикативные, в отличие от полного препятствия, характерного для смычных согласных; см. § 3.2.6). Это сильно упрощенное представление «закона Гримма»; оно включает, кроме того, определенные предположения относительно реконструированной индоевропейской консонантной системы, которые нам нет необходимости здесь рассматривать. Но оно годится для наших иллюстративных целей.

Прежде всего заметим, что то, что можно было бы рассматривать как одни и те же звуки речи (например, [р], [g]), описывается в терминах различных дифференциальных признаков внутри двух систем, обозначаемых как «индоевропейская» и «германская». Например, в первой системе [р] противопоставлено [b] как глухой vs . звонкий и оба противопоставлены [bh] как непридыхательный vs . придыхательный. В «германской» системе [р] противопоставлено [f] как нефрикативный vs . фрикативный, и оба противопоставлены [b] как глухой vs . звонкий.

Рис. 4. «Закон Гримма» в терминах дифференциальных признаков [31].

Наличие или отсутствие придыхания считается дифференциальным признаком для «индоевропейской» (но не для «германской») системы, а наличие и отсутствие трения рассматривается как дифференциальный признак в «германской» системе (но не в «индоевропейской»). Признаки лабиальности, дентальности и велярности специально не отмечаются, поскольку их значение остается постоянным для обеих стадий (то есть с фонологической точки зрения /f/ рассматривается как лабиальный, а /h/ — как велярный). В рамках такого анализа «закон Гримма» может быть установлен посредством трех «правил», действию которых подвергаются дифференциальные признаки: (i) -Vo → +Fr, (ii) +Vo → -Vo, (iii) +As → -As. Это не означает, что речь идет о трех независимых и разделенных во времени изменениях. Для простоты, однако, мы можем описать это, как если бы фонетические изменения в реализации фонем происходили в следующем порядке: (i) В определенных позициях, а именно в начале слова, /р/, /t/, /k/ стали реализоваться как [f], [θ] и [h] (или [x]). Это значит, что теперь они стали отличаться фонетически от /b/, /d/ и /g/ и как глухие vs . звонкие, и как фрикативные vs . нефрикативные. На этой гипотетической стадии развития языка (исходя из сделанного нами упрощающего предположения) «глухость и фрикативность» может рассматриваться как комплексная фонетическая реализация значения одного фонологически различительного признака. (ii) Но впоследствии или одновременно с этим /b/, /d/ и /g/ стали реализоваться без участия голоса. В результате оппозиция между /р/ и /b/ и т. д. стала реализоваться фонетически как [f] vs . [р] и т. д. (iii) Опять же впоследствии или одновременно с этим придыхание, которое ранее было дифференциальным признаком в /b/ vs . /bh/ и т. п., стало нефункциональным (и было утрачено), как только эти пары согласных стали различаться противопоставлением по звонкости.

Это краткое изложение диахронического развития к тому же иллюстрирует тот важный факт, что одни и те же звуки речи могут реализовать различные сочетания дифференциальных признаков в разных языках. Так, например, звуку [р] мы приписали значения -Vo и -As в «индоевропейской» системе и значения -Fr и -Vo в «германской». (Не исключено, что в каждом случае одно из двух значений не функционально. Мы не будем рассматривать этот вопрос, поскольку для этого потребовалось бы довольно обширное рассмотрение «индоевропейской» и «германской» фонологических систем; соответствующие данные не всегда поддаются очевидной интерпретации.)

Теперь в связи с этим примером уместно обратить внимание еще на один момент. Читатель, возможно, озадачен немотивированным, как может показаться, переходом от фонетического к фонологическому описанию «закона Гримма» в предшествующем абзаце. Как мы видели в первой главе, «закон Гримма» на самом деле не действовал независимо от фонологического контекста, в котором находились согласные. Прежде всего его действию «препятствовали» акцентные условия, описанные Вернером (см. § 1.3.11), а также наличие предшествующего [s] в начальной позиции в слове. Следовательно, некоторые из глухих фрикативных, возникших в результате фонетического изменения [p] → [f] и т. д., были впоследствии озвончены (и стали реализоваться либо как звонкие смычные, либо как звонкие фрикативные — в обоих случаях они совпали с согласными, возникшими в результате изменения [bh] → [b] и т. п.), а начальные группы [sp] и т. п. не развились в [sf] и т. п., но остались фонетически неизменными. Именно по этой причине мы и говорим об изменении фонологической системы. Можно проиллюстрировать это следующим схематическим представлением предполагаемых диахронических явлений. Мы намеренно оперируем здесь искусственными, специально созданными для нашей цели «словами», что позволяет избежать введения излишних усложнений.

Стадия 1 Стадия 2

(1) [béda] → [petal

(2) [pébal → [fepa]

(3) [spéda] → [spetal

(4) [dépar] → [tefar]

(5) [dépar] → [tebar]

(6) [pébhar] → [febar]

Заметим, что для стадии 1 указано место ударения. Это сделано, чтобы отразить действие «закона Вернера», согласно которому в (4) [р] развивается в [f], а в (5) оно переходит в [b]. В результате, тогда как на стадии 1 «слова» (4) и (5) имеют в средней позиции один и тот же согласный и отличаются этим от (6), на стадии 2, напротив, (5) и (6) имеют один и тот же средний согласный и оба отличаются в этом отношении от (4). С другой стороны, тогда как на стадии 1 согласный, встречающийся после [s] в (3), фонетически тождествен согласному, встречающемуся в начале (2), на стадии 2 он идентичен с начальным согласным (1). Таким образом, если мы описываем каждую систему независимо от другой, мы можем считать, что дистрибуции фонем в них совершенно разные. Однако, если бы имевшие место фонетические изменения не затронули синтагматических и парадигматических отношений, связывающих каждую фонему с любой другой, мы могли бы считать, что обе системы, независимо от их фонетической реализации, фонологически изоморфны (см. § 2.2.1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: