Вера Харченко - О языке, достойном человека: учебное пособие

- Название:О языке, достойном человека: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0826-2, 978-5-02-034795-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Харченко - О языке, достойном человека: учебное пособие краткое содержание

Пособие соответствует требованиям действующего образовательного стандарта и может быть использовано при изучении курсов «Русский язык и культура речи», «Ораторское искусство».

Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также для широкого круга читателей.

О языке, достойном человека: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Цикл лекций по культуре речи мы начинаем с того определения культуры, которое было представлено в книге современного писателя Андрея Битова «Уроки Армении». «Культура – это способность уважения к другому, способность уважения к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, истории и культуре, следовательно, способность к самоуважению, к достоинству». Прекрасное определение можно продолжить, включив в него еще один компонент. Коль скоро культура не что иное, как благоговение, способность уважения к чему бы то ни было, согласимся, что в шеренгу многообразных и многочисленных предикатов нашей потенциальной заботы можно поставить и родной язык, также нуждающийся в благоговейном к себе отношении.

Идею филологической культуры можно сформулировать следующим образом. Филологическая культура – это ответственность перед словом, интерес к феномену языка вообще, способность уважения к родному языку, благоговение перед той языковой купелью, в которой суждено пребывать каждому человеку, становясь личностью. С подобным определением трудно не согласиться, но острота задачи начинается на следующей ступени – ступени перехода от декларативного уважения к уважению действительному, т.е. действенному. Итак, каким образом сделать заявленное благоговение действенным, дабы не только нам было хорошо, что наш родной язык – русский язык, но и чтобы русскому языку было хорошо, что у него есть мы?

Памятно время, когда в лингвистику стало интенсивно вводиться понятие языковой личности. Идея профессора Ю.Н. Караулова получила в 80 – 90-е годы большой резонанс. О феномене языковой личности следует помнить методологически, чтобы время от времени неустанно отдавать себе отчет, что личность – это прежде всего языковая личность, а следовательно, все истоки, все ключи общественного благополучия на уровне коллективного бессознательного питает незаметный, повседневный, примелькавшийся, непрестижный родной язык.

Для характеристики ситуации, сложившейся с русским языком (не языком международного и межнационального общения, а языком, формирующим личность, языком родным!), выделим два аспекта проблемы филологической культуры, имеющих помимо всего прочего еще и аксиологическую, оценочную окраску.

РОДНОЙ ЯЗЫК: БЕДНОСТЬ ИЛИ БОГАТСТВО?

РОДНОЙ ЯЗЫК: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Экспериментально доказано, что национальный язык является базальным компонентом мышления. Сознание человека, при употреблении, например, образных словосочетаний «полностью несвободно» (Чейф) от представлений, связанных с буквальным смыслом высказываний. Почему так происходит? Усвоение родного языка в младенчестве – это во многом его запечатление, импринтинг. Известно, если человек усваивает слово в детстве, слово попадает в оба полушария головного мозга, если же слово усваивается позднее, то оно оказывается только в левом полушарии, т.е. качество владения словом становится принципиально иным. Может быть, именно поэтому отношение к национальному языку – залог интеллектуального богатства страны. Может быть, поэтому в различных странах примитивные на первый взгляд дидактические программы типа «Как научить читать и писать» приобретают статус программ национально значимых. Так, в Новой Зеландии (именно эта страна сейчас является лидером начального обучения) детей тщательно и долго учат читать (и никуда при этом не торопятся), но учат так, что детям потом не страшны и податливы любые науки. Не может не повышать престижа родного языка и давно ставший традиционным во Франции проводимый для всей страны по четырем категориям участников «золотой диктант».

Повышенное внимание к родному языку в нашей стране, как правило, хронологически совпадало с периодами «культурного взрыва», с теми временными пространствами, которые впоследствии получили титулы золотого и серебряного века русской культуры.

Известно, что имена выдающихся деятелей остаются не только в анналах истории цивилизации, истории науки или культуры. Происходит еще один значимый для человечества процесс: эти имена становятся словами, микрочастицами, лексическими компонентами соответствующего языка, а поскольку каждое слово порождает целые серии ассоциаций, то у имени собственного ассоциаций оказывается едва ли меньше, нежели у обычного (нарицательного) слова. Таким ассоциативно насыщенным словом давно стало имя К.Д. Ушинского. Это имя вызывает устойчивый блок следующих ассоциаций: Ушинский и родная речь, Ушинский и родной язык, Ушинский и родное слово. Юрист по образованию, человек европейской по масштабу интеллектуальной культуры, талантливый философ и общепризнанный авторитет в самых различных областях педагогической мысли, Ушинский уделял неугасающее внимание заботе о том, как овладевает и в какой степени овладело дитя РОДНЫМ ЯЗЫКОМ. Это было не просто внимание специалиста к одному из дидактических аспектов, но сквозное, постоянное и достаточно весомое требование, пронизывающее всю, как бы мы сейчас сказали, постулируемую систему обучения.

В чем актуальность данного требования на сегодняшний день? Актуальность становится заметной, как только мы заметим одно упущение при оценке чужого и собственного владения родным языком. Не только корифеи типа К.Д. Ушинского, но и вообще многие интеллигентные люди и в XIX веке и вплоть до середины XX века обсуждали проблему ЗАпАСА СЛОВ, т.е. Проблему владения фондом сокровищ родного языка. Всех восхищало уже само количество слов, превышающее отметку в 21 тысячу, которым владел А.С. Пушкин.

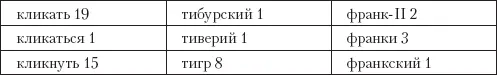

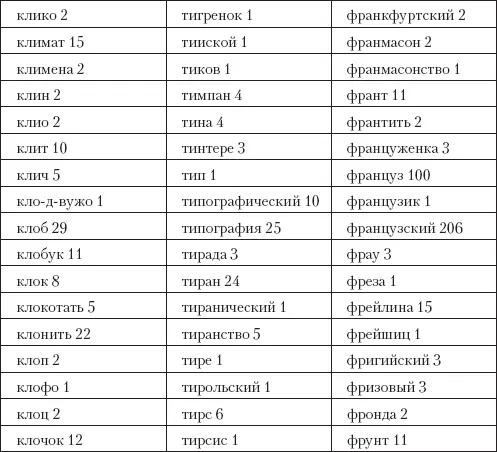

Стоит перелистать, например, изданный А.А. Кретовым и Л.Н. Матыциной «Морфемно-морфонологический словарь языка А.С. Пушкина» [28]*, чтобы увидеть... собственное невладение значительным количеством слов, встречающихся в текстах пушкина. Приведем три выдержки из указанного словаря (справа отмечено число словоупотреблений данного слова).

Таблица 1

Пушкин – гений, но гениальность отнюдь не terra incognita в пространстве владения родным языком. Гениальность является увеличительным стеклом или, лучше сказать, компасом для достижения индивидуально возможного. При всей наивности и поверхностности вопроса сформулируем его в виде двух альтернативных зависимостей: гений и поэтому усвоил столько слов или усвоил столько слов и поэтому стал гением?

П.Ф. Лесгафту принадлежит мысль о том, что гениальность – нормальное состояние организма. Как бы то ни было, но отрекаться от пополнения словаря только на том основании, что мы, де, негениальны, вряд ли разумно. Запас пока еще никому не мешал, в том числе запас лексики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: