Тимур Радбиль - Основы изучения языкового менталитета: учебное пособие

- Название:Основы изучения языкового менталитета: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Флинта, Наука

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0700-5, 978-5-02-034676-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тимур Радбиль - Основы изучения языкового менталитета: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие включает обзор и систематизацию многочисленных работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблеме национального своеобразия языка и культуры, этнической и культурной обусловленности взгляда на мир; знакомит читателя с самыми актуальными положениями лингвистического антропоцентризма и лингвистического когнитивизма, концептуального анализа ключевых идей и др. В качестве иллюстративного материала привлекаются данные современных западных и восточных, а также древних языков.

Для студентов, магистрантов, аспирантов гуманитарного цикла, преподавателей, журналистов.

Основы изучения языкового менталитета: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это касается и выбора языкового средства в речи. Так, француз предпочитает, если это нерелевантно для смысла, выбрать родовое обозначение вместо видового. Если русский скажет: Кошка кормит своих котят, при этом избыточно выразив принадлежность к виду кошки и в обозначении матери, и в обозначении детенышей, то француз скажет: Кошка кормит своих детенышей.

Как указывает В.Г. Гак, французский глагол имеет тенденцию представлять действие в отвлеченной форме. Он считает, что это, возможно, связано с влиянием эпохи классицизма (XVII–XVIII вв.), когда формировались нормы французского литературного языка, а именно с престижной в культуре установкой на обобщенность словесных выражений. В целом ситуацию французский язык описывает в более общих понятиях, чем русский.

Мы можем сделать вывод, что лексическая система русского языка тяготеет к образному и конкретному представлению явления или ситуации, а лексика французского, итальянского, английского языков – к отвлеченному, обобщенному представлению.

Особенность русского языка как языка синтетического строя в том, что сама его система имеет средства выражения в лексике и словообразовании там, где в западных языках эти значения проявляются лишь в контексте, в употреблении. Отсюда повышенная роль полисемии в западных языках: у слова to go в английском отмечают до 40 значений в сравнении с 7 русскими; с другой стороны, на 6 английских глаголов, обозначающих движение, у нас 54, таким образом, в русском языке, наоборот, синонимия преобладает над полисемией.

Если взглянуть на это с когнитивной точки зрения, то это означает тенденцию русского языка к более конкретизированному типу представления предмета, признака или действия, стремление подчеркнуть различные оттенки, не имеющие значения в чисто логическом, сугубо информативном плане. Напротив, английский и французский языки не сочли нужным наличием специальной лексемы фиксировать несущественные оттенки смысла: для этого вполне достаточно и контекста, а на уровне лексически релевантного выражения для этих языков важнее не различия, а, наоборот, их общая суть, с точки зрения логики.

Еще большую степень конкретизации демонстрирует китайский язык. Например, в этом языке, по утверждению Тань Аошуан, расчлененно представлено семантическое пространство, покрываемое одним русским глаголом жить. В русском языке этот глагол в равной степени применим для выражения существования, нахождения и образа существования. Ср.:

а. Старик еще живет;

б. Старик живетв Москве;

в. Старик плохо живет.

Значение 'жить' в этих фразах по-китайски передается тремя разными глаголами. Это глагол-иероглиф huo с детерминативом «вода» и значением физического существования; глагол-иероглиф zhu с детерминативом «человек», семантически связанный с постоянным местонахождением человека, т. е. с некоторым ограниченным пространством, и глагол-иероглиф guo с детерминативом «движение», имеющий значение 'прожить' (ср. идею В.Н. Топорова об «освоении пространства»).

Таким образом, вышеприведенным русским фразам соответствуют китайские фразы:

а. Laotur hai huozhe;

б. Laotour zhuzai Mosike;

в. Laotour rizi (shenghuo) guode bu hao

букв. 'У старика дни (жизнь) проходят плохо'.

В последней фразе с оценочной конструкцией объектом оценки выступают rizi «дни» или shenghuo «жизнь». Поскольку старик является агенсом по отношению к guo «проходить», дни или жизнь выступают как пройденное, причем пройденное плохо.

По отношению к глаголу huo подобный аксиологический оператор можно применить только в случае, когда объектом оценки выступает совокупность прожитых лет, т. е. весь жизненный цикл человека. Тогда можно сказать:

Wo zh yi beizi zong suan huode hai keyi (bucuo)

Я свою жизнь в целом все же прожил неплохо.

(букв. 'Моя жизнь в целом жилась неплохо')

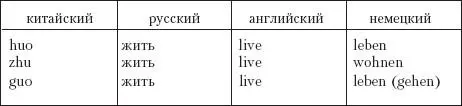

Различия, которые мы наблюдаем при сравнении китайского языка с русским, обнаруживаются и при сопоставлении с другими европейскими языками. В таблице приведены глаголы, выражающие соответствующие понятия в китайском и трех европейских языках.

По данным таблицы видно, что в отношении глаголов, связанных со значением 'жить', к китайскому языку ближе всего немецкий [Тань 2004: 14–15].

2.2. Синтетичность / аналитичность. Этот принцип связан с предыдущим. Так, лексика русского языка ориентирована на целостное представление явления или события в пределах одного слова. Во фразе: Она сбежала по лестнице – в глаголе сбежала, помимо общей идеи движения, выражено и направление движения вниз (приставка с-), и способ действия (корень – беж-).

По-французски та же фраза будет звучать: Elle descendit l'escalier en courant – буквально 'она сошла (de-scendit) по лестнице бегом' (en courant – точнее 'в беге'), т. е. в глаголе, помимо движения, выражена только идея направления вниз, а идея способа действия передана другим словом – существительным. В английском же языке: She ran downthe stairs – буквально 'она сбежала внизпо лестнице', напротив, в глаголе, помимо общей идеи движения, выражен только способ действия (корень run), а другим словом – наречием передано уже направление вниз.

Но и во французском, и в английском языках, в сравнении с русским, ситуация передается расчлененно, т. е. аналитически. Причем подчеркнем, что здесь аналитичность – лексическая, не грамматическая, хотя, конечно же, она связана и с грамматическим аналитизмом этих языков.

Это же противопоставление синкретизма русского слова расчлененности и аналитизму слова английского или французского выражается в ряде случаев, когда одному русскому глаголу в этих языках соответствует устойчивое словосочетание десемантизованного глагола (в первоначальном несвязочном значении 'быть', 'стать', 'получать', 'иметь' и пр.), передающего общую идею действия или состояния, с конкретизирующим существительным или прилагательным: болеть – be ill, бояться – be afraid of, заботиться – take care of и пр.

В качестве некоторого обобщения отметим, что синкретичный способ передачи действия или события, присущий русскому языку, в чем-то более архаичен, так как он сохраняет некоторые элементы образности, символичности, тогда как аналитичный способ тяготеет к абстрактно-логическому, более рационалистическому типу представления информации в слове, которому свойственно подчеркивать только логическую суть действия или события и не обращать внимание на несущественное. Так, для передачи идеи местонахождения вполне достаточно использовать слово, в обобщенном виде выражающее эту идею – например, находиться. Сказать же о стакане, что он на столе стоит, а о книге, что она на столе – лежит, есть избыточная образно-метафорическая квалификация данного действия, в которую «попадает» зачем-то и образ самого предмета (это ничего существенного, с логической точки зрения, в информацию об этом действии не добавляет).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: