А. Колмогорова - Аргументация в речевой повседневности

- Название:Аргументация в речевой повседневности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0805-7, 978-5-02-034779-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Колмогорова - Аргументация в речевой повседневности краткое содержание

В монографии анализируется феномен аргументации, рассматриваемый не только как логико-философское или рационально-эвристическое явление, но и как имманентное свойство речевой коммуникации в целом, в том числе и в ее повседневном модусе. На обширном эмпирическом материале и с опорой на результаты экспериментальной работы выявляются способы осуществления аргументации в повседневном речевом общении, описываются характерные особенности речевого аргументативного поведения в различных возрастных группах.

Аргументация в речевой повседневности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

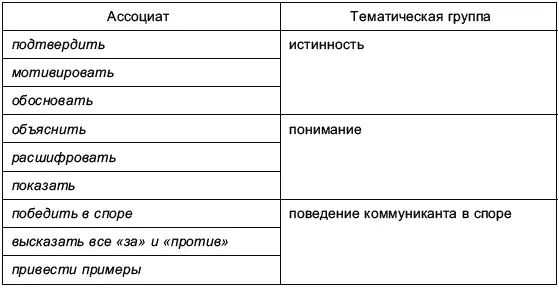

Таблица 5

Тематические группы периферийных ассоциатов в возрастной группе 26–40 лет

Таким образом, обобщая результаты ассоциативного эксперимента, можно констатировать, что ядро ассоциативно-вербальной сети, активизируемой в сознании русских языковых личностей четырех возрастных групп от 14 до 40 лет, составляют языковые единицы убеждать и объяснять, фиксирующие коммуникативную цель данного типа речевого взаимодействия – заставить собеседника понять и принять некоторое суждение. Однако в остальном ядерные группы ассоциатов в каждой возрастной группе имеют свои особенности: в возрастных группах 14–15 и 16–17 лет – ассоциаты из сферы эвристической деятельности, в группе 20–24 года – ассоциаты из сферы волютивно-воздействующей деятельности, в старшей возрастной группе (26–40 лет) ядро представлено только двумя общими для всех возрастных групп ассоциатами. Периферийные зоны ассоциативных сетей продолжают уже отмеченные тенденции: в младшей возрастной группе превалируют ассоциаты, связанные с познавательной деятельностью, направленной на поиски и понимание истины,а также ассоциаты с внешними условиями такой деятельности; для группы 16–17 лет также характерны ассоциаты из сферы эвристической деятельности, базирующейся на принципах логичности и рациональности,и из сферы межличностного общения; в старших возрастных группах периферийные ассоциаты свидетельствуют о том, что модельной ситуацией аргументации для языковых личностей 20–40 лет является ситуация диалогического общения в дискуссии/споре: для респондентов 20–24 лет – достаточно полная и подробная ситуация публичной критической дискуссии, для респондентов 26–40 лет – семантически бедная ситуация спора без признаков публичности. Вслед за рядом исследователей (Филиппов 2007: 287; Ивин 2004: 314–315; Еемерен, Гроотендорст 1992: 36) мы различаем спор как борьбу мнений, итогом которой является чья-либо победа, и критическую дискуссию как общение, нацеленное на достижение соглашения по поводу приемлемости или неприемлемости точки зрения, близости того или иного мнения к истине.

Таким образом, мы можем наблюдать существенную дифференциацию содержания вербальной ассоциативной сети в языковом сознании различных поколений носителей русского языка. Изменения касаются, прежде всего, целевого статуса деятельности аргументирования (познавательная в двух младших группах и волютивно-воздействующая в старших группах респондентов) и прототипической модели данной деятельности (межличностное неофициальное общение в школе и дома – для респондентов 14–17 лет, публичная дискуссия – для респондентов 20–24 лет, спор без признаков публичности, но с элементами агрессии – для респондентов 26–40 лет). Хотя Ю.Н. Караулов обоснованно констатирует, что становление языковой личности завершается к 17–25 годам (Караулов 1994: 192), и, следовательно, к категории сформировавшихся языковых личностей можно отнести лишь представителей возрастных групп 20–24 года и 26–40 лет, представляется, что по достижении представителями младших групп респондентов возрастного порога зрелой языковой личности, выявленные в нашем ассоциативном эксперименте содержательные элементы могут занять другое место в иерархии ассоциатов, но не исчезнут из ассоциативно-вербальной сети представителей данного поколения. Выявленные отличия в ассоциативном значении глагола аргументировать для представителей различных поколений связаны, на наш взгляд, с изменениями традиций воспитания и общения, произошедшими за последние полвека: от жестких принципов тоталитарного общества (единообразие, стандартизированность и иерархичность) – к плюрализму мнений, развитию индивидуальности в каждой личности, соблюдению принципа суверенитета внутреннего мира личности (см., например, Липман 1992). Иначе говоря, можно наметить определенный динамический вектор развития ассоциативного значения анализируемого слова в языковом сознании русских – это расширение, обогащение семантических и ассоциативных связей данной языковой единицы за счет включения действия «аргументировать» в социальной практике современных русских в широкий контекст деятельности межличностного общения в целом.

Глава III

Виды и способы аргументативной организации речевого взаимодействия

3.1. Когнитивно-языковая аргументация

3.1.1. Введение: несколько примеров

Рассмотрим следующие дискурсы бытийного (Карасик 2000) характера, в которых, тем не менее, осуществляется взаимодействие двух коммуникантов – автора и читателя:

(19) Светлоесинее небо,редкие пушистые облачка. Майор не сомневался, что скоро увидит Олега [Афанасьев ЗНТ., 103];

(20) Он лежал и смотрел на небо, и ему было удивительно спокойно и хорошо; он был уверен, что любому человеку было бы хорошо лежать на мягкой траве и смотреть в чистое светлое небо,– это ощущение даже сравнить нельзя было с ужасом того ада, который горел и грохотал под мирным голубым небосводом [Бабаян С. Ротмистр Неженцев (1995–1996). – НКРЯ].

Первое, что обращает на себя внимание в данных дискурсах и что можно проанализировать, так скажем, лингвистически, – это стратегическая организация коммуникации: в примере 20 за яркой короткой картинкой следует констатация факта определенного психоэмоционального состояния героя; в следующем примере – картинка, констатация факта, подробное пояснение оснований для данного факта. По сути, в примере 19 обоснование-пояснение просто носит скрытую, латентную форму, поскольку подразумевается, что благодаря картинке психо-эмоциональное состояние человека и так понятно. В данном случае мы наблюдаем реализацию коммуникативной стратегии кооперации «налаживание эмоционального контакта (в данном случае, с читателем)» в коммуникативном ходе «мы с тобой похожи»: в примере 20 этот ход выражен эксплицитно – любому человеку было бы хорошо лежать на мягкой траве и смотреть в чистое светлое небо.

Становится заметно, что вся стратегическая организация речевого воздействия строится вокруг синтагмы светлое небо. Используя элемент трансформации, исключим из данной синтагмы прилагательное: любому человеку было бы хорошо лежать на мягкой траве и смотреть в*небо; *небо, редкие пушистые облачка… майор не сомневался, что скоро увидит Олега. Очевидно, что вся стратегическая организация в таком случае рассыпается.

3.1.2. Теория «аргументации в языке» О. Дюкро

Интервал:

Закладка: