Александр Хроленко - Теория языка: учебное пособие

- Название:Теория языка: учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-89349-583-7, 5-02-032596-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Хроленко - Теория языка: учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие состоит из трех частей, предусмотренных программой курса высших учебных заведений филологических и гуманитарных профилей: I. История лингвистических учений; II. Теория языка; III. Методы изучения и описания языка. На базе современных научных данных обсуждаются фундаментальные проблемы истории и теории языка, методы лингвистики и футурология языка.

Для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов и всех, кого интересует современная наука о языке.

Теория языка: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Общая процедура использования сравнительно-исторического метода складывается из ряда этапов: а) отбор материала для сравнения, б) установление ряда сравниваемых единиц и их отождествление, в) установление относительной хронологии фонетических изменений и г) реконструкция архетипа.

Основными приемами сравнительно-исторического метода являются прием генетического отождествления фактов, прием лингвистической хронологии, прием внешней реконструкции и прием лингвистической географии.

Методика генетического отождествления – основа сравнительно-исторического метода, потому что сам метод имеет право на существование только в том случае, если будет доказано генетическое тождество большого количества разнородных языковых элементов. Без этого нет родства языков, а следовательно, проблематичен и сам метод.

Разработка критериев родства языков – самая актуальная проблема сравнительно-исторического метода. Для сравнения может быть использован только самый устойчивый языковой материал: некоторые тематические группы из основного словарного фонда (термины родства, обозначения жизненно необходимых понятий, личные местоимения, числительные первого десятка и сто), формы словоизменения и средства словообразования. Генетически тождественные слова могут быть внешне совсем непохожими друг на друга, например, русское чадо и немецкое Kinder, однако они находятся в закономерных звуковых соответствиях.

Весьма эффективна методика внешней реконструкции.Сущность ее заключается в следующем: устанавливая закономерности развития родственных языков при помощи сравнительно-исторического метода, мы можем восстановить языковую картину в период, не зафиксированный памятниками письменности. «Реконструкция праязыковой системы достигается путем сопоставления исторически засвидетельствованных родственных языковых систем и путем ретроспективного движения от одного языкового состояния к другому, более раннему состоянию» [Гамкрелидзе 1986: 205].

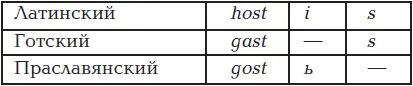

Обратимся к примеру, взятому из книги: [Перетрухин 1968: 297–298]. Если сравнить русское слово гость с соответствующими словами других славянских языков, то легко восстановить праславянский архетип *gostb. Сопоставляя общеславянское слово с латинским hostis и готским gasts , видим звуковые и структурные соответствия:

Соответствия эти регулярны, и можно предположить, что [д] и [h] – рефлексы одного и того же звука, который совмещает в себе качества [д] и [h], – [gh], т. е. [д] придыхательный. Гласные [о] и [а] восходят к индоевропейскому [о]. Краткий [i] в праславянском языке превратился в [ь], а в готском выпадал перед [s]. Итак, реконструируемая индоевропейская форма слова гость имеет вид *ghostis.

Ярким примером эффективности использования рассматриваемой методики является открытие Ф. де Соссюром так называемых ларингалов в индоевропейском языке. Опираясь на данные родственных индоевропейских языков, ученый высказал предположение о существовании в праиндоевропейском языке звуков, которые не сохранились, но дали в разных языках различные рефлексы. Значительно позже эти звуки были открыты чехом Б. Грозным в расшифрованных хеттских памятниках.

Пользуясь приемом внешней реконструкции, А.Х. Востоков выявил носовой характер юсов и звуковую природу редуцированных в старославянском языке.

Любое лингвогенетическое исследование обязательно учитывает временной фактор: без этого нельзя построить надежную историю языка. В недрах лингвогенетических методов сложились методики относительной хронологии и глоттохронологии.

Методика относительной хронологиипозволяет установить, какое из двух языковых явлений предшествовало другому. В исторической грамматике русского языка методика относительной хронологии использовалась для выявления, какая из трех палатализаций заднеязычных была первой, а какая второй или третьей. Методика относительной хронологии позволяет, например, установить, что сочетание звуков типа an, am, en, em, on, от существовали раньше носовых гласных [а], [е], [о]. Очень широко используется она и при установлении подлинности памятников письменности.

Сравнительно недавно начала применяться методика глоттохронологии,которая помогает ответить на вопросы, с какой скоростью происходят изменения в языке и насколько постоянна эта скорость. «Глоттохронология (от греч. glotta — язык, chronos – время и logos – слово, учение) – область сравнительно-исторического языкознания, занимающаяся выявлением скорости языковых изменений и определением на этом основании времени разделения родственных языков и степени близости между ними» [ЛЭС: 109].

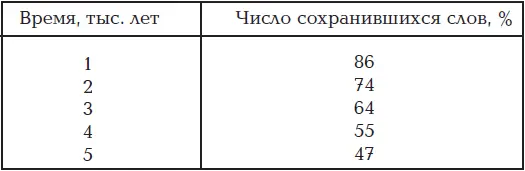

Методика была создана в 1948–1952 гг. Автор методики американский учёный М. Сводеш первоначально отобрал 250 слов, обозначающих самые необходимые понятия, имеющиеся в каждом языке; они не переходят из языка в язык, не зависят от географических, исторических и социальных условий (это личные и вопросительные местоимения, некоторые глаголы движения, элементарные физиологические функции, обозначения размеров, космических явлений, животных, цвета, родства и т. п.), предельно устойчивы и существуют во всех родственных языках. Сравнив родственные языки, имеющие длительную литературно-письменную традицию, Сводеш установил, что примерно 20 % таких слов изменяется в течение тысячи лет. Когда же М. Сводеш уточнил исходный список слов (его принято называть основным списком) и сократил его до 100 слов, оказалось, что за тысячу лет изменяется 14 % этих слов. Проверка на разнообразном материале показала, что процент изменяемости лексики каждого языка примерно одинаков. Итак, процент сохраняемости основной лексики 86 %. На этом основании лингвисты строят таблицу:

Помимо таблицы известна формула, по которой можно определить наименьшее время/t/ разделения двух родственных языков:

t = log С: 2 log R,

где С – доля совпадающих слов в основном списке, R – коэффициент, характеризующий степень сохранности основного списка за интервал времени (R = 86 %).

Если учесть, что у двух родственных языков исчезнет по 14 % слов и не обязательно это одни и те же слова, то окажется, что через тысячу лет у них будет примерно 74 % общих слов (86 % х 0,86). Выявив количество совпадающих древних слов в какой-либо паре языков, можно практически определить, когда эти языки начали расходиться. Если обнаружим, что у двух родственных языков осталось 74 % общих слов основного списка, то делаем вывод, что эти языки начали расходиться тысячу лет назад. Так, данные славянских языков позволяют утверждать, что они разошлись полторы тысячи лет тому назад, т. е. в V в., что не противоречит данным о времени распада общеславянского единства, полученным другим путем. У русского и английского языков совпадает 25 слов из основного списка, следовательно, они разошлись около пяти тысяч лет назад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: