Владимир Аннушкин - Основы русской филологии. Курс лекций

- Название:Основы русской филологии. Курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1819-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Аннушкин - Основы русской филологии. Курс лекций краткое содержание

В книге содержится обзор классических и современных взглядов на сущность предмета филологии как науки и общественно-речевой практики. Термины слово – язык – речь описаны с точки зрения эволюции русского филологического знания, а история филологических наук в России представлена как последовательный обзор словесных наук и словесности. Показана перспектива развития словесности, современных наук о речи и филологического знания в целом. В Приложении даны терминологические очерки слов филология, словесность, риторика, красноречие.

Для студентов филологических факультетов, специалистов-лингвистов и всех, кто интересуется историей и современным состоянием наук о слове и речи.

2-е издание.

Основы русской филологии. Курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аркан ценится длиной, а слово – краткостью.

В зубах слово не завязнет.

Доброе слово окрыляет.

Каждому слову свое место.

Есть словко – как мед сладко; есть словко – как мед горько.

Конечно, слово имеет значение рождения мысли и речи – ср.: Нет мук страшнее мук слова.

Термин речь, как это было выведено и выше, продолжает иметь прежде всего значение распространенного текста, причем на первое место выходит оценка совершенного речевого поступка:

В долгих речах и короткого толка нет (осуждаются речевые длинноты).

Глупые речи что пыль на ветру (осуждается глупость).

Денег ни гроша, да речь хороша (одобряются содержательность и эстетичность речи).

И речисто, да не чисто (при внешней красивости отмечается нечистоплотность говорящего).

Людских речей не переслушаешь (дается совет не увлекаться излишним общением с людьми).

Во всех этих контекстах термин речь невозможно заменить термином язык и лишь в отдельных случаях можно употребить термин слово.

Термин язык в сборнике А. M. Жигулёва прежде всего реализует метафоры или переносные смыслы, связанные с языком:

Без языка и колокол нем (намек на человека, который оказывается немым и бездеятельным, если не владеет языком).

Дай волю языку – скажет то, чего и не знает (язык выступает как орудие человека, который им управляет и может либо сознательно сдерживать, либо распускать свой язык).

Лучше ногою запнуться, чем языком (выбран именно язык, поскольку пословица построена на обыгрывании частей тела).

Самое сладкое – язык, самое горькое – язык (изречение, восходящее к известному мифу об Эзопе, который принес своему хозяину и его гостям то, что одновременно и сладко, и горько).

Как видим, почти во всех пословицах обыгрывается в переносном (метафорическом смысле) язык как часть тела, с помощью которой человек осуществляет свою важнейшую функцию как существа словесного – функцию говорения, общения, взаимодействия. Тот факт, что термин язык в большинстве пословиц не может быть заменен на синонимичные термины слово и речь, говорит о том, что в фольклоре не только не сформировалось научное представление о языке как системе знаков, но отсутствует и представление о языке как едином «наречии», на котором говорит весь народ. Действительно, в фольклоре не встречаются значения языка как системы знаков, которыми пользуется определенный народ. Нет в фольклорных текстах и значения языка как «народа» – оно появится только в письменных текстах, а именно в текстах Священного Писания как основного культурного текста европейской цивилизации. Именно последнее значение станет, как покажем ниже, одним из переходов к осознанию языка как феномена, создающего нацию.

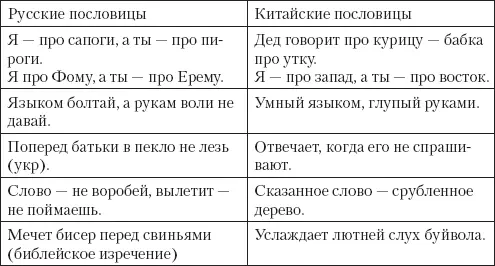

Если же проводить межкультурное исследование нашего материала, то, с одной стороны, можно сделать вывод об «общем наднациональном характере правил ведения речи», т. е. об универсальности правил для всех народов, а с другой стороны, о сугубо национальном характере способов словесно-образного выражения смыслов. Вот некоторые примеры сопоставления идентичных по смыслу пословиц, построенных на основе специфически национальных образов:

Таким образом, анализ фольклорных терминов язык—речь—слово позволяет сделать следующие выводы:

1. Термины язык—речь—слово могут употребляться в фольклорных текстах как синонимы при обозначении главной коммуникативной функции языка как орудия общения и взаимодействия людей.

2. Основная задача фольклорных текстов о языке – дать правила речевого поведения, предупреждая об опасностях и возможностях языка, речи, слова. Каждая пословица описывает конкретную ситуацию использования языка и имеет дидактические и эстетические функции.

3. Различие трех названных терминов состоит в том, что язык метонимически обозначает главное свойство человека как существа словесного, поэтому именно язык употребляется в текстах пословиц чаще всего. Речь имеет тенденцию к обозначению распространенных текстов, реализующих возможности языка, а слово чаще всего используется, чтобы обозначить минимальную единицу языка, реализованную в отрезке текста.

4. Существуют наднациональные правила ведения и построения речи, которые реализованы в фольклорных текстах (и наиболее систематически в пословицах). При этом каждый национальный фольклор имеет свою образно-словесную систему.

5. В фольклорных текстах еще не встречаются значения термина язык как, во-первых, наречия, на котором говорит весь народ, и во-вторых, собственно нации, народа (язык = народ). Также отсутствует и значение слова как Логоса, т. е. единства Мысли-Слова, сакрального феномена, инструмента творения мира, синонима Создателя мира, жизни и природы. Все эти значения обнаружатся только в письменных текстах, причем эта логосическая функция творения мира словом своеобразно проявится как в русской философии слова, так и в китайской трактовке понятий Дао и Вэнь (правило и литература).

§ 3. Язык—речь—слово в древнерусской словесности

Поиски нашего материала целесообразно вести по двум направлениям: 1) через анализ имеющихся научных обобщений относительно данных слов в словарях древнерусского языка; 2) непосредственно адресуясь к текстам древнерусской словесности (прежде всего к текстам духовной литературы, которая была основой для формирования русской словесности).

Обратимся к классическим статьям «Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, где впервые обобщены многочисленные сведения и толкования слов язык—речь—слово [Срезневский 1989]. И. И. Срезневский предлагает большой эмпирический материал, взятый из письменных памятников Древней Руси. Основными значениями концепта язык являются следующие:

– язык, член, часть тела: Прильни язык мои грътани моемь. Псалтырь 1280 г., псалом 86, 6;

– народ, племя: И будете ненавидимы всеми языки имене Моего ради. Лук. XXIV.47. Остромирово Евангелие;

– иноплеменники, язычники (во множ. ч.);

– люди, народ;

– переводчик, проводник: Невозможно бо без вожжа ходжити и без языка добре испытати и видети всех тех святых мест. Дан. Иг.;

– язык, пленник, туземец, который может сообщить сведения о неприятеле: Яша половци языкъ и приведоша к Гюргеви. Ипатьевская летопись. 1152 г.

Эти сведения говорят о существенном развитии значения слова язык в письменной культуре, причем именно в Священном Писании термин язык получил значение «народ, племя» и также «люди, народ». Характерно, что, видимо, именно из этого значения впоследствии развилось именование каждого национального языка: русский язык, английский язык, китайский язык и т. д., но в письменных памятниках мы не обнаружили подобных словосочетаний. Следовательно, обозначение языка того или иного народа по именованию народа, говорящего на этом языке, является более поздним достижением филологической культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: