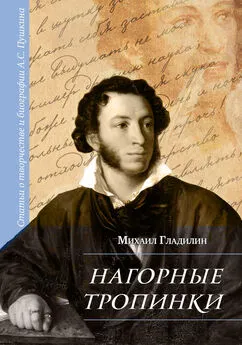

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Название:«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-9905762-3-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина краткое содержание

В книге обсуждаются проблемы, вызывающие серьезные разногласия среди специалистов. В первой ее части речь идет о синтетической природе пушкинского романтизма, о соотношении в творчестве Пушкина начал доромантических и собственно романтических, о романтической окрашенности его реалистических произведений. Во втором разделе критически рассматриваются три устойчивых мифа о поэте: миф о Пушкине как «чистом художнике», далеком от актуальных общественных проблем; о Пушкине как истинном христианине и убежденном монархисте; о Пушкине как безусловном единомышленнике декабристов. Им противополагается анализ ряда важнейших произведений Пушкина зрелой поры, выявляются их потаенные, скрытые смыслы, ускользающие обычно от внимания читателей и критиков. Наконец третий раздел составляют статьи из двухтомной «Онегинской энциклопедии» (1999; 2004), посвященные главным героям и важнейшим особенностям построения романа в стихах. Книга адресована не только специалистам-литературоведам, но и широкому кругу читателей русской классики.

«Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

13. Дьяконова Н. Я. Китс и его современники. М., 1973.

14. Неупокоева И. Г. История всемирной литературы: Проблемы системного и сравнительного анализа. М., 1976.

15. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 5. М.: Мысль, 1989.

16. Гачев Г. Д. Ускоренное развитие литературы: (На материале болгарской литературы первой половины XIX века). М., 1964.

17. Вежбицкий Я. (Польша) Проблема романтизма в хорватской литературе // Романтизм в славянских литературах. М., 1973.

18. Неупокоева И. Г. Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей // Европейский романтизм. М.: Наука, 1973.

19. Кожинов В. В. О принципах построения истории литературы: (Методологические заметки) // Контекст. 1972. Литературно-теоретически исследования. М., 1973.

20. Восстание декабристов. Т. 4. М.; Л., 1927.

21. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 6. М., 1955.

22. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.

23. Цветаева М. И. Об искусстве. М., 1991.

24. Лотман Ю. М. Поэзия 1790–1810-х годов // Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971.

«Парнасский афеизм»

Высказывания Пушкина о романтизме, хорошо известные порознь, не приведены до сих пор в систему. Между тем его мысли и рассуждения о романтической поэзии, содержащиеся в критических статьях (по большей части неоконченных), в рецензиях, полемических выступлениях; многочисленные замечания, разбросанные в письмах и черновиках, подготовительных материалах и художественных произведениях, обнаруживают несомненное единство и глубокую внутреннюю связь. Высказанные в разное время и по разным поводам, они как бы дополняют, уточняют, разъясняют друг друга и – в своей совокупности – выражают продуманную и устойчивую систему взглядов.

Попытаемся же реконструировать пушкинскую концепцию романтизма.

Стало уже традицией цитировать слова Пушкина о его глубокой неудовлетворенности теми воззрениями на романтизм, которые господствовали в тогдашней критике. «Кстати: я заметил, что все (даже и ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме», – говорится, например, в известном письме П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 г. [1, X. С. 117] Чуть позже та же мысль повторяется в письме А. Бестужеву: «Сколько я ни читал о романтизме, всё не то; даже Кюхельбекер врет» [1, X. С. 148–149).

Корень заблуждения современных ему русских авторов – и в их числе самых талантливых («даже» Вяземского, «даже Кюхельбекера») – поэт видит в том, что «под общим словом романтизма» они «разумеют произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности» [1, VII. С. 52]. В этом отношении они слепо следуют французским журналистам, «которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое неточное» [1, VII. С. 24].

В борьбе с такого рода «темными понятиями», неточными определениями и рождается полемическое утверждение: разделять поэзию на классическую и романтическую следует не по содержательному, а по формальному принципу: «Если вместо формы стихотворения будем брать за основание только дух , в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений», – читаем в статье «О поэзии классической и романтической» (1825). Поэтому к классическому роду «должны отнестись те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили…». Напротив, к поэзии романтической должны быть отнесены те «роды стихотворения», которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими» [1, VII. С. 24].

Казалось бы, взгляд Пушкина на романтизм прост, ясен и не нуждается в каких-либо комментариях. Однако простота эта лишь видимая.

Понятые буквально, слова поэта слишком уж противоречат всему смыслу его основных программных выступлений, где на первый план неизменно выдвигаются духовно-содержательные свойства художественного произведения. Ограничимся одним только примером. Рецензируя произведения Сент-Бёва, Пушкин упрекает его за то, что в своих «Мыслях» он «слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества» [1, VII. С. 167].

Налицо как будто бы явное противоречие: различия между классицизмом и романтизмом нужно искать не в «духе», а в форме поэзии, а в то же время формальным нововведениям не следует придавать «слишком много важности». В чем же дело? Как объяснить столь очевидное несоответствие? Для этого необходимо прежде всего восстановить ход мысли поэта, контекст его рассуждений о классицизме и романтизме.

Начнем с того, что само понятие «романтизм» Пушкин употребляет в разных значениях . Этим словом он обозначает одновременно (так было принято в немецкой романтической эстетике, во всей европейской художественной критике той поры) и современное ему литературное направление, и ту давнюю литературную традицию, на которую это направление опиралось.

Иными словами, романтизм был для поэта понятием вполне конкретным, исторически и хронологически локальным, и понятием более общим, более широким – как мы бы теперь сказали, типологическим.

В рецензии на поэму Ф. Глинки «Карелия» (1830) эта терминологическая двуплановость выявляется с замечательной ясностью. Талант, «может быть, самый оригинальный», Ф. Глинка «не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму…» [1, VII. С. 84]. Значит, точно так же, как «лжеклассицизм» XVII столетия недопустимо смешивать с «классическим» искусством древнего мира, так и романтизм в литературе начала XIX в. («новейший», по терминологии Пушкина) следует отличать от «готического» романтизма минувших эпох.

«Готический» романтизм – это детище новой европейской цивилизации, возникшей на обломках античности. «Смиренное начало романтической поэзии» уходит в глубину веков – в эпоху нашествия мавров и крестовых походов: «Мавры внушили ей (европейской поэзии. – А. Г. ) исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие востока; рыцари сообщили свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольности нравов походных станов Годфреда и Ричарда» [1, VII. С. 25]. Образцы романтической литературы видел Пушкин в средневековой народной поэзии, в творчестве Данте и Ариосто, Лопe де Вега, Кальдерона и Сервантеса, Шекспира и Мильтона. Это и была, по его мнению, литература, ориентированная на создание новых, нетрадиционных, неклассических форм, литература, возникшая в связи с изменившимися условиями жизни, под влиянием новых исторических и общественно-культурных факторов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: